Contents

SSSがめざす、人間の眼を超えて検知できる絶対安全なクルマ

02

2025.01.31

- Text

- :岩﨑史絵

- Photo

- :平郡政宏

初回では速度と質量を落とすことで「ぶつかっても安全」なモビリティを実現するpoimoについて伺いました。一方でソニーセミコンダクタソリューションズ(以下、SSS)は「SafetyCocoon」というコンセプトを掲げ、多様なセンシング技術と車載ソリューションによる安全・安心・快適な移動体験の実現をめざしています。

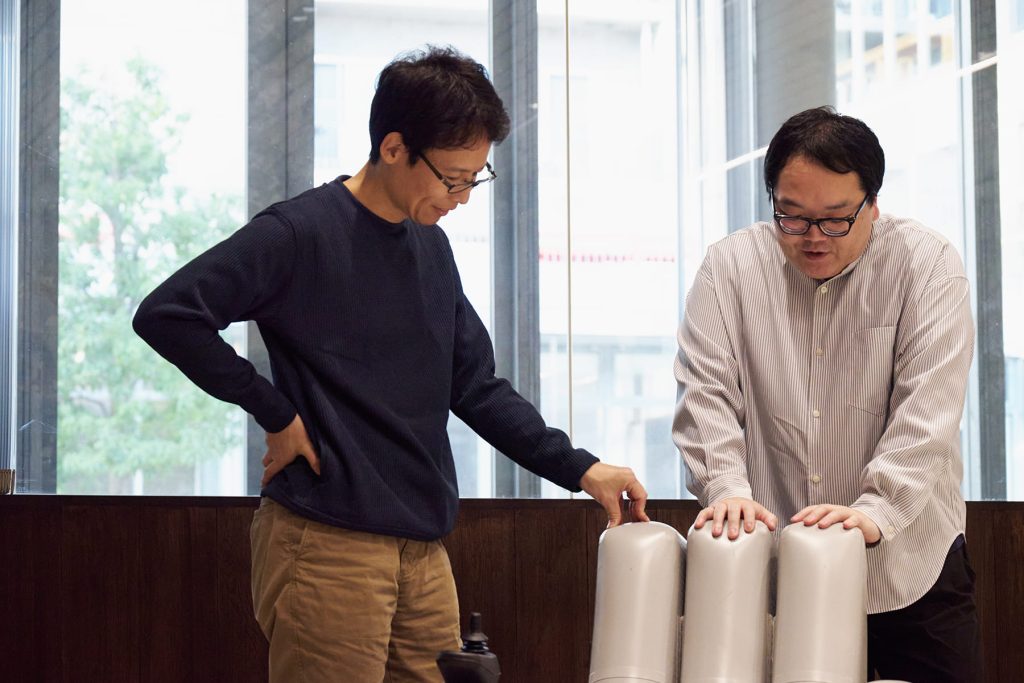

高速かつ重量が大きい自動車はどのようにして安全な移動を実現しているのでしょうか。自動車の「眼」ともいえる車載用センサー開発に携わるSSS車載事業部の別府太郎(べっぷ・たろう)さんと、poimo開発者の山村亮介(やまむら・りょうすけ)さんに話を伺います。

SSSが掲げる「Safety Cocoon」は、車載イメージセンサーやSPADセンサーを駆使し、車両周囲360°の安全を確保する技術コンセプトです。その中でもLiDARは、レーザー光で周囲をスキャンし、反射を基に対象物の距離や位置を3Dで把握します。これにより、自動運転や運転支援システムでの正確な車体制御が可能になります。ただし、性能向上に伴うコスト増加や厳しい環境条件への対応が課題です。SSSは、対候性と高感度・高画素性能を備えた、幅広い温度範囲で動作可能なセンサー開発を推進。長年のイメージセンサー技術の蓄積を活用し、試行錯誤を繰り返しながら最適な設計を追求しています。「安心・安全な移動社会」の実現に向けた取り組みは、分野を超えた技術者間でも共通の目標です。

より遠くを、より正確に把握する―進化する車載用LiDAR

――前回は「低速かつやわらかい素材で、誰もが運転できるパーソナルモビリティ」であるpoimoについて山村さんにお話を伺いました。ここからは、SSSが掲げる「Safety Cocoon(セーフティコクーン)」を実現するセンサー技術について教えてください。

別府:SSSは車載用イメージセンサーや車載LiDAR用SPAD ToF方式距離センサー(以下、SPADセンサー)をつくっています。車内外にそれらのセンサーを配置することで、人間の眼を超えるビジョンを実現し、クルマの周囲360°の安全性を確保することを表現したコンセプトが「Safety Cocoon」です。私はそのうち、車外の状況を認識するLiDAR技術の開発を専門にしています。

LiDARは短いパルス状のレーザービームを周囲に照射し、反射光を光センサーで捉えて対象物との距離を測定する技術です。レーザー光をスキャンし、高感度・高解像度なSPADセンサーで検出することで、どこに何があるか3次元的に把握できるようになります。

――別府さんは、具体的にはどういったお仕事をされているのでしょうか。

別府:私は、SSSのSPADセンサーの性能を引き出し、市場が求めるLiDARを実現するためのハードウェア、ソフトウェア技術を開発するチームのマネジャーをしています。

市場が求めるLiDARを実現するためには、SPADセンサーだけでなく、レーザー、メカ光学、回路、ソフトウェアとのバランスが重要です。そのような周辺技術まで含めた調査を実施してLiDARの技術開発ロードマップを策定し、社内外のチームと連携して必要な技術の開発を推進しています。

――poimoの時速は最大6kmですが、一般的な自動車はそのおよそ10倍以上のスピードがあります。安全な走行において、センサーの果たす役割は大きいですよね。

別府:山村さんも仰っていたように、速度と質量に比例して運動エネルギーは大きくなります。スピードが出ているとそれだけ前もってブレーキをかけなくてはなりません。つまり速度が大きいほど、車載用センサーはより遠くまでをより正確に把握する必要があります。当然、解像度や長距離性能など、センサーに求められる性能の水準もどんどん上がってきます。とはいえ、やはり超高性能なセンサーは高価なものになってしまうため、性能・ニーズと価格のバランスを踏まえて開発しています。

――安全な走行を実現する手段の一つに自動運転が挙げられますが、LiDARは自動運転においてどのような役割を担っているのでしょうか。

別府:今の自動運転技術や運転支援システムでは、基本的に周囲の対象物とクルマの距離がどれくらい離れているかという情報をもとに車体を制御するんです。人間は正確な距離がわからなくてもなんとなく運転できるのですが、正確な距離をLiDARで直接測ってクルマを制御することができれば、人間の身体感覚で運転するよりもずっと安全な世界が実現できる。現在はレベル4(特定条件下における完全自動運転)の運用が一部で始まりつつありますが、完全な自動運転の実現にはまだまだハードルがあり、より高性能なLiDARの開発が求められています。

| システムによる監視 | レベル5 | 完全自動運転 |

| レベル4 | 特定条件下における完全自動運転 | |

| レベル3 | 特定条件下における自動運転 | |

| 運転者による監視 | レベル2 | 高度な運転支援 |

| レベル1 | 運転支援 |

近道はなく、地道な努力や知見の積み重ね

山村:車載用センサーには特有の厳しい要求も多いと思いますが、別府さんたちはどのように開発に取り組んでいるのでしょうか。

別府:性能面で特に車載に求められるのは、対候性や「高感度かつ高画素、暗いところや遠方にある物体、小さい物体でも見える」性能です。

最近はスマホに搭載できるLiDARアプリもありますが、クルマを含むモビリティサービスの場合は季節や天候を問わずどんな環境でも走行できる必要があるため、センサーにも高い対候性が求められます。クルマは急に止まれないため、環境の明るさによらず、いろいろな物体を遠くから正確に検知できる性能も重要です。加えて、マイナス40度から80度以上という幅広い温度範囲で動作することも求められます。このような厳しい要件を達成するため、設計だけでなく、材料や製造条件などのさまざまなパラメータを評価・開発して最適な設計・製造条件を見つけ、製品を世に送り出しています。近道はなく、地道な知見や努力の積み重ねです。

高画素・高感度のセンサーの開発については、SSSは昔からカメラ用の高性能イメージセンサーを開発、製品化してきました。この長年の技術の蓄積は強みになっています。

山村:私と同様、別府さんも以前は自動車業界にいた経験があると伺いました。安全に対するアプローチは異なりますが、仕事に取り組む上での共通する思いがあるように思います。

別府:「安心・安全に移動できる社会を実現したい」という目標は山村さんと同じだと思います。奇しくも二人とも、前職は自動車部品メーカーに勤めていたということで、安全なモビリティをめざす技術者としてのビジョンやキャリアの考え方、今後挑戦したいことなど、次回ぜひ話し合いたいです。

この記事にリアクションする