Contents

見えないテクノロジーを「解剖」する。デジタルカメラ分解から始まる半導体探検

01

2025.05.16

- Text

- :周藤瞳美

- Photo

- :平郡政宏

多くの人が毎日のようにその恩恵にあずかっている「半導体」。しかし、電子機器の中にどのように収まり、どんな機能を担っているのかを理解しているケースはまれです。本特集では、より手触り感をもって半導体を知るべく、デジタルカメラを分解し、その中身を探索します。

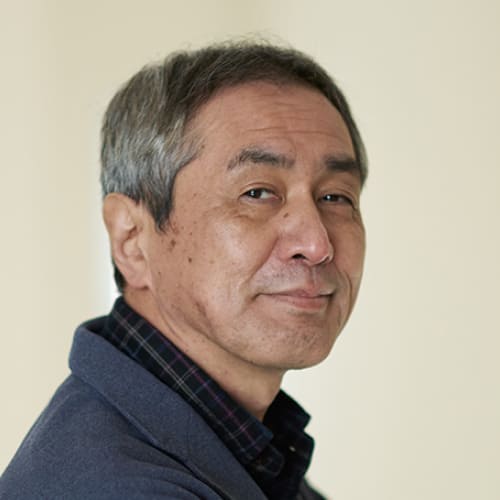

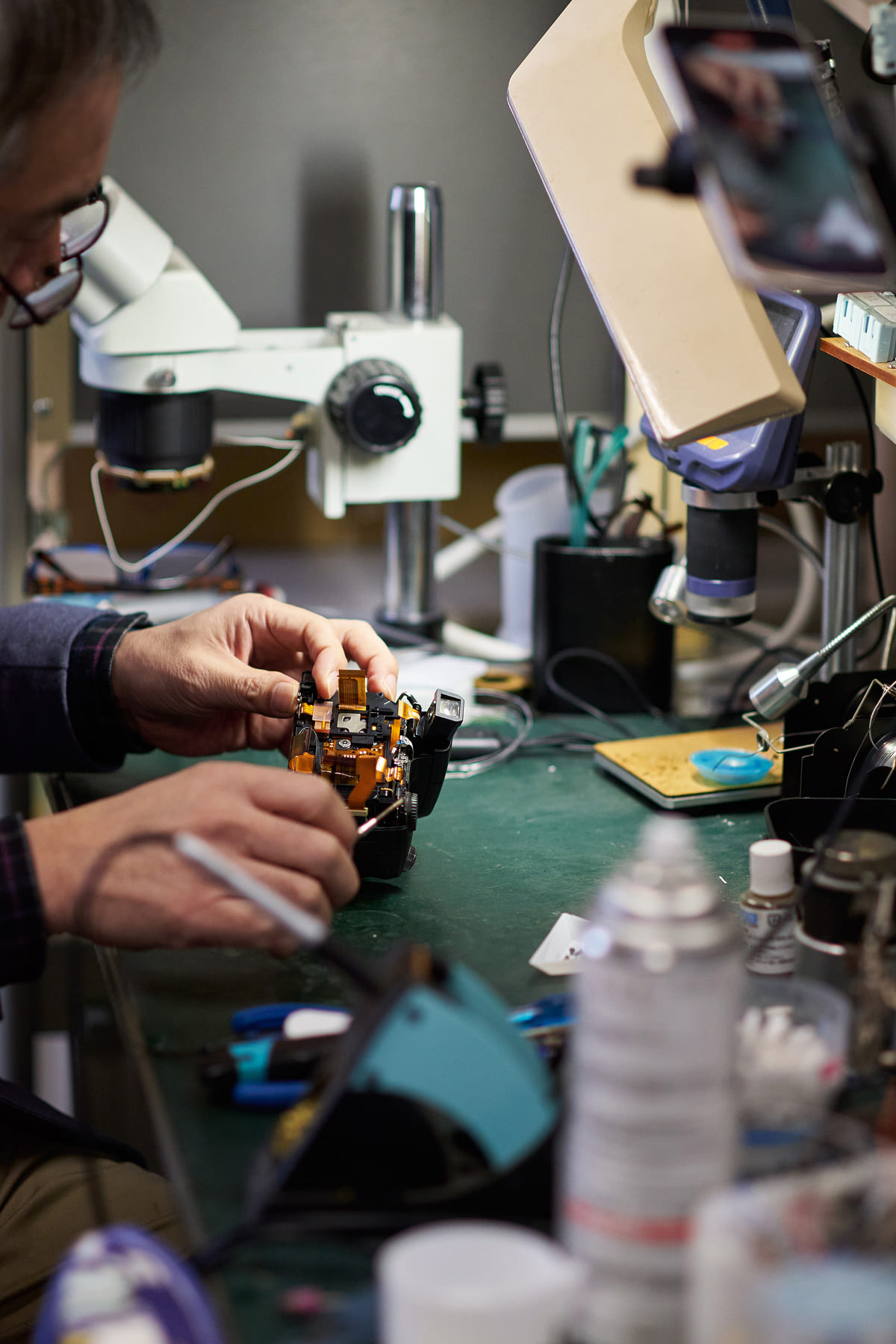

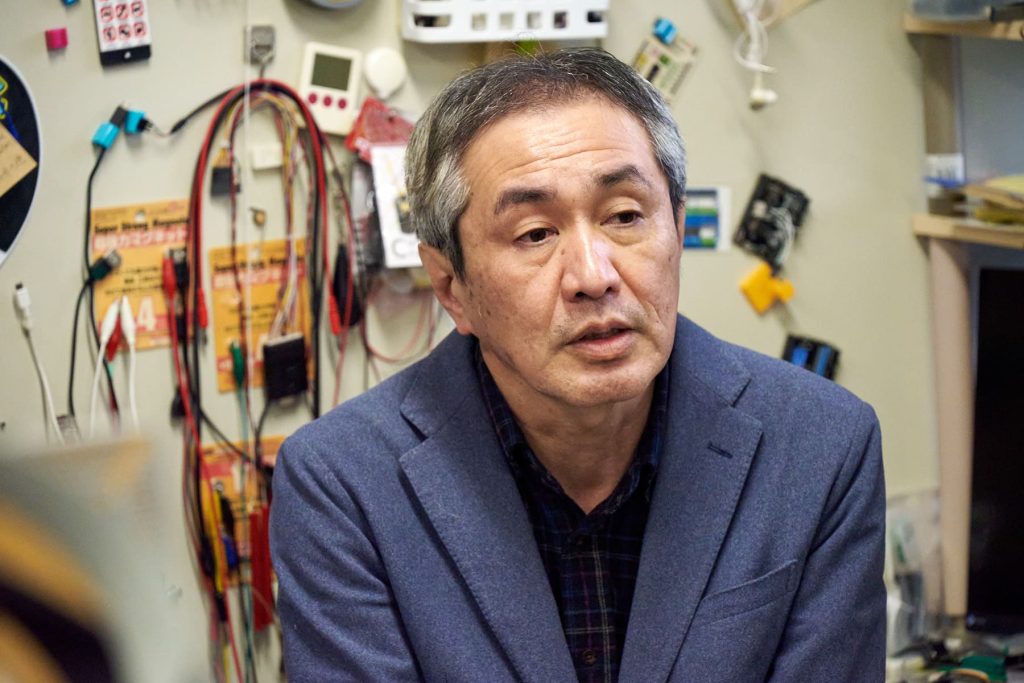

ドライバを握るのは、子どもの頃から電子工作に没頭し、今も秋葉原と研究室を行き来し、最近は中国・深センへも学生を連れて行く、金沢大学 融合学域 教授の秋田純一(あきた・じゅんいち)先生。初回はまず、イメージセンサーの研究者である秋田先生の研究スタンスについて伺います。

秋田先生は、子どもの頃からの電子工作への興味がきっかけで半導体研究に進み、イメージセンサーの多様な技術領域に魅力を感じて長年研究を続けてきました。近年は研究の高度化や費用増大により、企業との連携が不可欠となっています。また、半導体の「つくる人」と「使う人」をつなぐことや、一般の人びとにも半導体の仕組みを分かりやすく伝える活動を通じて、半導体の民主化とイノベーションの裾野拡大を目指しています。

イメージセンサーは半導体の「総合格闘技」

——秋田先生は、さまざまな研究テーマを扱う中、特にイメージセンサーの研究に長年取り組まれているのはなぜでしょうか。

秋田:私は、子どもの頃から電子工作が好きだったんです。「電子工作少年」の中から研究者を志す人は今でもそれなりにいると思いますが、自分もその一人でした。電子工学科に進学して半導体の研究室に入り、博士課程からイメージセンサーの研究を始めました。今でも続けているのは、やはりそれがすごく面白かったから、というのが大きいですね。

イメージセンサーは特殊な技術の塊で、半導体分野の「総合格闘技」ともいえる領域だと考えています。電子回路だけでなく、信号処理や製造技術、さらには電子の動きなどの物理現象まで、総合的な知識をもって取り組まなければ理解が難しいテーマですが、それが醍醐味でもあります。

そのためというか一方でというか、イメージセンサーの研究には高額な費用が必要です。さらに近年は複雑性がいっそう増してきて、一個人や一大学で取り組めるような規模ではなくなってしまっています。性能向上をめざす“正攻法”のアプローチは、地方の小さな大学を始め大きな研究室のない組織では取り組みづらいのが現状です。いいものをつくろうとしたら半導体の製造企業・工場と一緒に研究しながら取り組んでいく必要があります。

「つくる人」と「使う人」をつなぐ架け橋になりたい

——先生は、集積回路の設計や製造を市民の手に取り戻す「半導体の民主化」や、あらゆる人が新しい技術を活用してモノをつくる「Makerムーブメント」に関連した研究活動を行うなど、ユニークな取り組みを行われていますね。

秋田:10年ほど前から、半導体を「つくる人」と「使う人」がくっきりと分かれてしまっている状況に疑問を持つようになりました。今、「つくる人」と「使う人」がつながる領域はあるのだろうか、と。「つくる人」は研究者や大手半導体メーカー、「使う人」は製品を使う人や電子工作をする人です。そこが離れてしまっていては、「つくる人」はユーザーのニーズを拾えないし、「使う人」は既存のものから選ぶしかありません。

でも私は、半導体の研究を行う一方で、学生の頃から今に至るまで秋葉原に通い続けているんです。そこで考えたのが、「つくる人」と「使う人」双方の視点を持つことの重要性です。

たとえば、3Dプリンターが普及した2010年代、「モノは買うだけでなくつくることもできる」という発想が世の中に広がりました。それと同じことが半導体でも起きたらいいんじゃないか、と思うようになったんです。「こんなセンサーがあったらいいな」と思ったとき「でもないので仕方ない」ではなく、「ないならつくってやろう」と発想できる世の中にしたい、と。

Makerとしての活動に取り組んでいるのは、そうした世の中を実現していくためでもあります。「こんなことがしてみたい」という「使う人」たちのニーズを直接拾うことができるんですよね。

——使う人たちの声を活かして、実際に何かつくられたものはありますか?

秋田:マイコンモジュール「M5Stack」を使った電子工作初心者向けの小型ロボット「スタックチャン」をつくるためのボードを開発しました。「Stack-chan_Takao_Base」として販売しています。Stack-chan_Takao_Baseを使うことで、M5Stackとサーボモータ、筐体を用意すれば、「はんだ付けができないから」と諦めていた人たちでも手軽にスタックチャンを完成させることができます。電子工作に馴染みのない人たちが一歩踏み出すための“道具”として使っていただいています。

「揚げる」「炙る」で半導体の中身を可視化する

——書籍『揚げて炙ってわかるコンピュータのしくみ』の執筆などを通して、研究者や技術者ではない人たちにコンピュータや半導体の仕組みをわかりやすく伝える活動もされていますね。

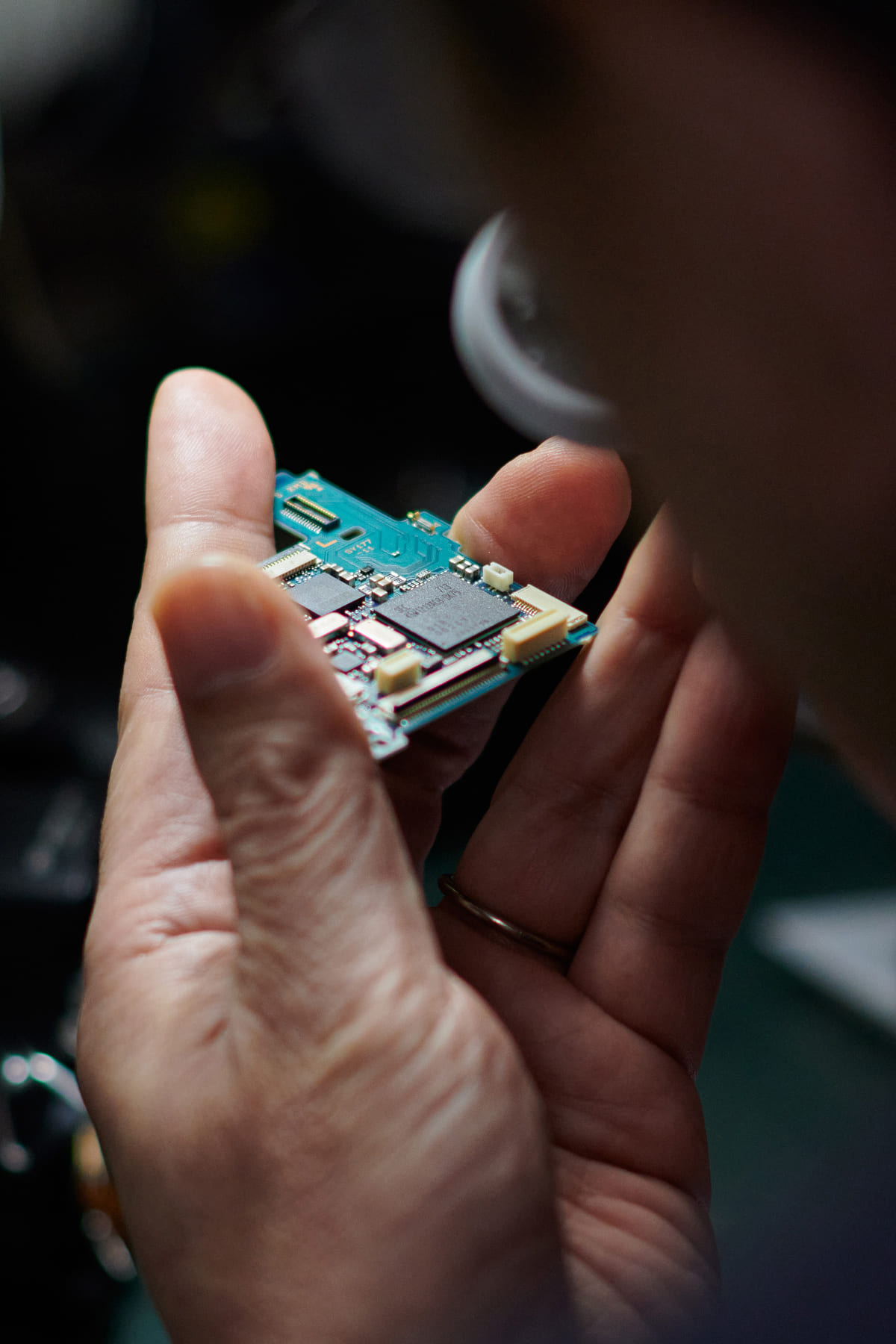

秋田:この活動も「半導体の民主化」の取り組みと地続きです。製品を分解すると、その仕組みがわかります。でも半導体チップは普通の工具では中身を見ることができません。そこで「揚げる」「炙る」工程が必要になります。これは私のオリジナルのアイデアではなく昔からやられていたことですが、一般の方でも家庭にあるもので簡単にできる方法として書籍を含め一連の活動の中で一紹介しています。

半導体は広く普及している一方で、中身はブラックボックス化しています。しかしながら、これは私としても意外なのですが、若い人たちから「自分たちが便利に使っているものの中身や仕組みを知りたい」という声を聞くことが多く、ブラックボックスを解消していく欲求が強いように感じます。ならばなおさら、特殊な道具を使わずに、半導体の内部を気軽にのぞいて理解を深めてもらうためにできることは積極的に示していきたいと思いますね。

——ブラックボックスの解消というお話が出たところで、次回はいよいよ半導体の各部品の役割や機能を解説していただきたいと思います。

秋田:モノの仕組みを理解することの面白さや、半導体に対してより具体的なイメージを掴んでいただけるようなものにできればと思います。よろしくお願いします。

この記事にリアクションする