Contents

人工流れ星の技術を小惑星探査に応用。ALEが宇宙に描く未来と、これからの科学者はどうあるべきか

03

2025.08.18

- Text

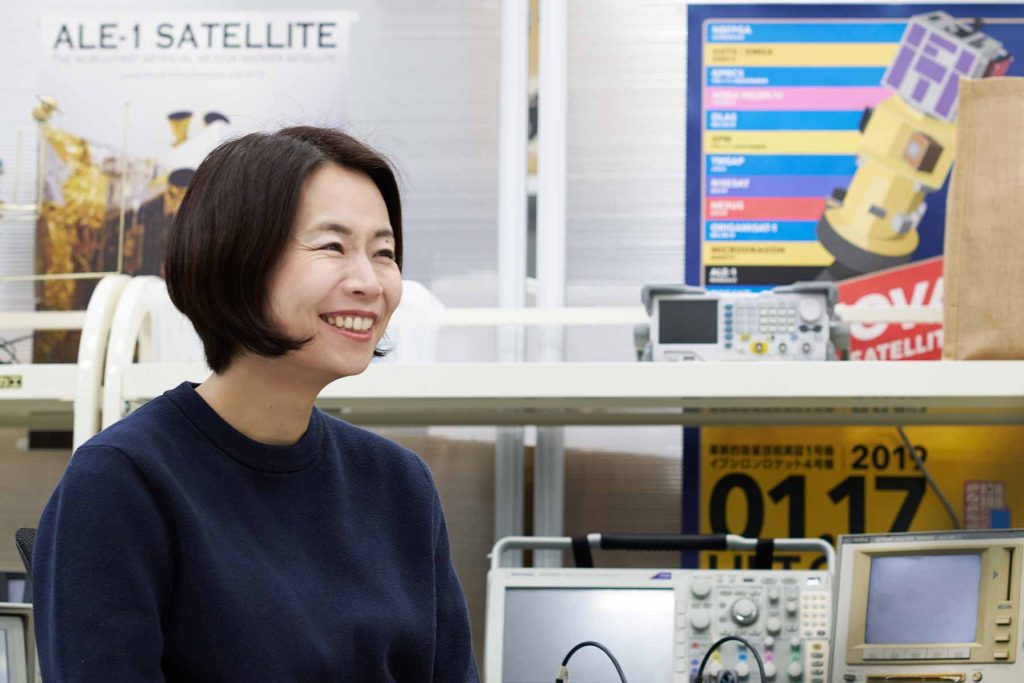

- :鷲尾諒太郎

- Photo

- :平郡政宏

人工流れ星事業を中心に、宇宙エンタテインメントと「科学への貢献」の両立をめざすALE。その挑戦は、地球近傍(きんぼう)に留まりません。創業者である岡島礼奈(おかじま・れな)さんが見据えるのは、人工流れ星で培った技術を生かした、さらに壮大な科学ミッション。第3回となる今回は、岡島さんの考える「科学への貢献」と、その未来像に迫ります。

ALEは人工流れ星で培った技術を生かし、小惑星アポフィスの探査を計画しています。流星源を小惑星に衝突させて舞い上げた塵や露出した表面の組成や構造を観測することで、小惑星の地球衝突リスクの評価や宇宙資源の探査に貢献します。この挑戦は「宇宙を文化圏にする」というALEのビジョンの第二段階です。また岡島さんは、科学者がアカデミアだけでなく政治や経済の世界でも活躍すべきだと考えています。倫理や社会的影響を見据えた「科学のキュレーター」としての役割が、これからの科学者にはますます求められるかもしれません。

人類の文化圏と経済圏を、太陽系の外にまで拡大する

岡島:ALEは「科学を社会につなぎ 宇宙を文化圏にする」というミッションを掲げ、その実現プロセスを3つのフェーズに分けています。2020年から2030年までの10年間は「フェーズ1」とし、地球近傍の宇宙を「文化圏」にすることをめざして人工流れ星事業に注力してきました。

実は今、その先の「フェーズ2」に向けて、人工流れ星の技術を応用した小惑星探査に乗り出そうとしています。テストケースとしてまずはアメリカのスタートアップと協力し、「アポフィス」という小惑星の探査を行います。

――具体的にはどのような計画なのでしょうか。

岡島:2029年4月、直径340mほどの小惑星「アポフィス」が、地球から約3万2000kmの距離まで接近すると予測されています。これは月までの距離の約10分の1という、天文学的には目と鼻の先です。この絶好の機会に、私たちの人工衛星をアポフィスに接近させ、人工流れ星の「流星源」を使ってデータを採取しようと考えています。

流星源をアポフィスにぶつけることで、小惑星の表面を覆っている砂や塵を部分的に吹き飛ばし、その下に隠れている新鮮な表面を露出させることができます。舞い上がった物質や露出した表面を搭載カメラなどで観測することで、アポフィスの正確な組成や内部構造に関するデータを得ようという計画です。

――小惑星探査には、どのような意義があるのでしょうか。

岡島:アポフィスのような地球近傍小惑星の軌道や組成を詳しく知ることは、将来的な地球への小惑星衝突リスクを評価し、回避策を検討する「プラネタリーディフェンス(地球防衛)」の観点からも極めて重要です。

また「宇宙資源」の探査という側面もあります。貴金属やレアメタルなど、地球上の資源はいずれ枯渇することが危惧されていますが、宇宙にはさまざまな資源が眠っているんです。たとえば、月面の水資源は燃料や生活資源として利用可能だとされていて、宇宙探査の持続可能性を支える鍵になると考えられています。これらの資源を宇宙で調達できるようになれば、人類の宇宙活動の範囲を大きく広げ、持続可能なものにすることができます。アポフィスの探査は、私たちの宇宙資源探査事業の第一歩です。

そしてこれを皮切りにALEはフェーズ2に突入し、人類の文化圏と経済圏を「月・ほかの惑星」にまで広げていきます。その先に待つフェーズ3では、その範囲を太陽系外にまで拡大する計画です。

——フェーズ2の第一歩として、人工流れ星事業で培った技術を小惑星探査に活用するアイデアは、創業当初から描いていたものなのでしょうか。

岡島:いいえ、フェーズ2で地球近傍から月・ほかの惑星へ、そしてフェーズ3で太陽系外へ……という流れは思い描いていたものの、具体的な方策を考えていたわけではないんです。「人工流れ星事業で培った技術を生かして、新たなサイエンスプロジェクトに取り組めないか」と考えていたとき、たまたま、はやぶさプロジェクトに参加していた研究者の方とのディスカッションの中で「人工流れ星を小惑星探査に利用できたらおもしろいのでは」という話が出てきました。思いがけないことで、個人的にも非常にワクワクしています。

科学を志す人の活躍の場は、アカデミアだけではない

—— 人工流れ星や小惑星探査などの事業によって、どんなことを成し遂げたいと考えていますか。

岡島:多くの人に宇宙や科学に興味を持つきっかけを提供することで、よりよい未来の実現に寄与したいと思っています。人工流れ星が流れる日には皆で空を見上げ、宇宙に興味を持ったり、逆にこの広い宇宙の中で地球という星がいかに尊いかということに思いを馳せるきっかけになったらいいなと思います。小惑星探査にも、同様の意義があると考えています。

また、これは個人的な思いでもあるのですが、ALEの活動を通じて「科学を志す人が活躍できる場所は、アカデミア以外にもたくさんある」ということをもっと多くの人に知ってほしいと思っています。理系学生向けのキャリアセミナーなどに招かれることがあるのですが、「科学に貢献するためには、研究者になるしかない」と思っている学生が多いんです。だけど、私がそうであるように、アカデミアの外からでも科学に貢献したり、影響を与えることはできるはずです。

それに「ものごとを俯瞰し、本質を探究する」という科学者の基本スタンスは、どんな場所にも必要とされるはず。そういったスタンスや能力を持った人がもっと幅広い分野、たとえば政治や経済の世界でも活躍するようになれば、社会は少しずついい方向に変わるのではないでしょうか。

——社会をいい方向に変えていくために、これからの科学者はどうあるべきだと思われますか。

岡島:これからの科学者は純粋な探究心だけでなく、「その発展が社会に何をもたらすのか」「そのテクノロジーによって、どんな倫理的な問題が生じうるのか」という社会的な視点を持つことが、ますます重要になるのではないかと思っています。

科学者の純粋な好奇心や探究心こそが、数々の偉大な発見と人類の進歩をもたらしてきたことも事実です。社会的な視座や倫理観を一旦脇に置いて、純粋に真理を追求するからこそ生まれるブレイクスルーもあると思います。

でも、近年のAI技術の目覚ましい発展を見ていると、その役割は今後AIによって担われていく可能性があるように思えます。同時に、AIの発展は倫理的な問題や社会への影響についても活発な議論を呼んでいますよね。

私たちは「科学を社会につなぎ 宇宙を文化圏にする」というミッションを掲げていますが、今問われているのはまさに「いかに科学を社会につなぐか」ではないでしょうか。科学の世界と実社会の間に立ち、開発された技術をどのように社会に実装していくべきか、その倫理的な側面や社会的な影響を専門的に評価して橋渡しをする役割を担う「キュレーター」のような存在としての科学者の重要性が、今後ますます増していくのかもしれません。

——難しい宇宙ビジネスの世界で「ワクワク」を手放さず、常に新たな挑戦を続ける岡島さんは、宇宙や科学分野をめざす人にとっても魅力的なモデルケースに映るのではないでしょうか。

岡島:宇宙ビジネスは本当に大変なことが多いですが、だからこそ、自分たちが「おもしろい」「ワクワクする」という気持ちを失わずに挑戦し続けることが大切だと思っています。これからも、遊び心を忘れないようなプロジェクトをやり続けたい。その楽しさがまわりにも伝播して、宇宙や科学に興味を持つ人が一人でも増え、よりよい未来につながっていけば、これほどうれしいことはありません。

そして、第1回でもお話ししましたが、宇宙ビジネスには半導体の進歩や安定供給が欠かせません。半導体分野に携わる方で宇宙や科学に興味をお持ちの方がいたら、ぜひ半導体で宇宙産業を支えていただきたいですね。

この記事にリアクションする