Contents

身体の探究者と半導体技術者が展望するセンシング

03

2025.09.12

- Text

- :江川伊織

- Photo

- :平郡政宏

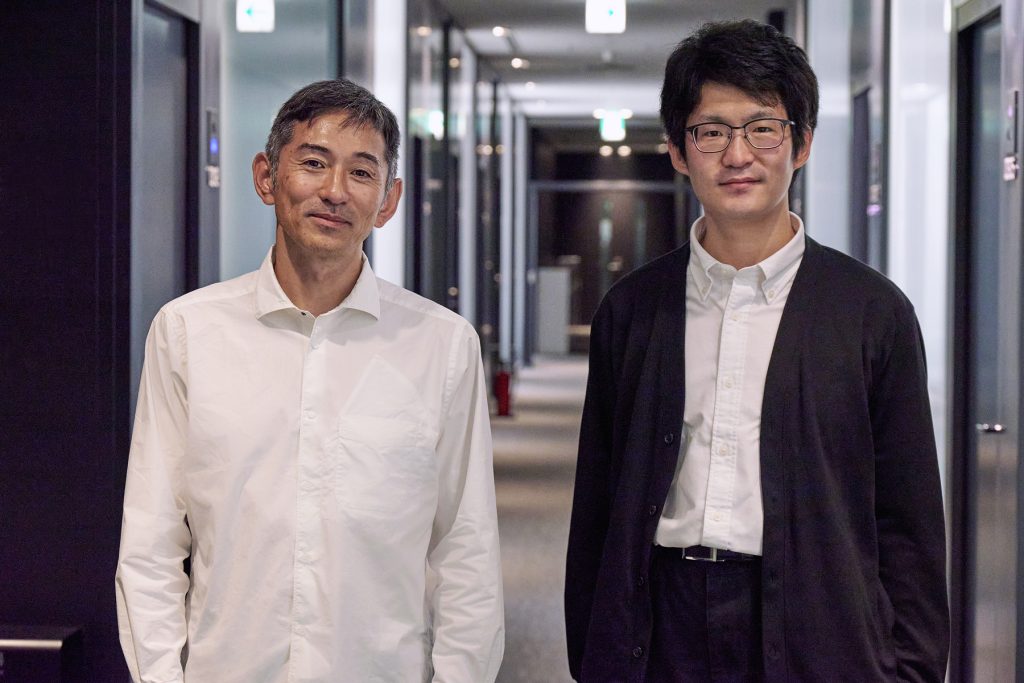

400mハードルのトップアスリートとして活躍し、現在はスポーツ分野を越えて多岐にわたる活動を行う、陸上競技のオリンピアン・為末大(ためすえ・だい)さんと、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS) ビジョンセンシング開発部で、半導体技術者としてセンシングの研究・開発に携わる漆戸航平(うるしど・こうへい)さんが、スポーツとテクノロジーについて意見を交わす今回の特集。

最終章となる第3回は、スポーツの分野を越え、私たちの社会や「人間の人間らしさ」という根源的な問いにまで議論がおよびます。身体の探究者と気鋭の若手半導体技術者が、三次元空間におけるあらゆる分野へのテクノロジーの応用可能性について語り合います。

トップアスリートとして活躍し、現在はスポーツ分野にとどまらない活動を行う為末大さんと、ソニーセミコンダクタソリューションズの半導体技術者・漆戸航平さんが、センシングが社会にもたらす影響について語り合いました。

漆戸さんは、センシングが現実空間を捉える「機械の眼」として、スポーツや医療など幅広い分野に応用できると説明。為末さんは「人が無意識下で環境に反応している」という人間観を提示し、センシングがその無意識領域を可視化することで、より人間らしい社会づくりにつながる可能性を投げかけました。

さらに、両者は異分野交流の重要性を強調。そのためにも、「その人が何を大切にしているかを知ること」「会話をすることを恐れない姿勢」が大切だと語ります。異なる知見を掛け合わせ、新たな価値を創造していく未来に期待が高まります。

社会の前提そのものが変わる? スポーツを超えた身体とセンシング技術の射程

──これまでスポーツ分野を軸にお話をうかがってきましたが、センシング技術は私たちの暮らしや社会全体にはどのような影響をもたらすと考えられますか。

漆戸:センシングは現実の空間を切り取って認識する技術なので、人間が現実空間で生きる以上は、あらゆる分野に応用できるでしょう。たとえば、映画やアニメなどでは、センサーで取り込んだ3Dモデルを活用して映像制作をする人も珍しくありません。遠隔医療や自動運転などでは、周辺把握のためのセンシング技術が不可欠になっています。

為末:本当に応用先が幅広いですよね。さらに広い視点でとらえると、もしかしたら社会の基盤になっている人間観そのものを変える可能性もあるのではないでしょうか。

──それは、先にお伺いした「為末さんの根源的な興味でもある、人間らしさの探求」にもつながってきますか。

為末:そうですね。近代の主流な人間観では、意識や理性などの「考える中枢」があって、中枢からの司令によって身体運動やまわりの環境への反応が行われるとされています。ただ、スポーツの場合、人間の行動は意識が先行していると言い切れません。走りながらハードルを越えるとき、ハードルの位置、つまり環境を意識的に把握しようとしていたら「走りながら」に間に合わないはずですから。

その視点でとらえると、実際は、身体と環境の間で何らかの相互作用が起きているんじゃないかと。ただ私たちは、後からその瞬間の事象を「自分はこう考えていた」と言語化しているような気がするんです。

──日常生活だとどのような場面があるでしょうか。

為末:仕事帰りにラーメン屋さんの前を通るとやっぱりお腹が空くんですよね。皆さんも経験あると思います(笑)。それって、もともとお腹が空いていたのか、ラーメン屋さんの匂いに誘われてお腹が空いたと感じたのか微妙なところがありませんか。

つまり、私たちの行動や欲求が無意識下の作用や環境にも影響を受けるととらえれば、そこをベースに制度やサービスが設計でき、より人間らしい社会の実現につながるかもしれませんよね。センシング技術は、そうした無意識の領域に私たちが目を向けるきっかけを生み出すことができるはずです。

漆戸:ラーメンのお話は、実体験としてよく理解できます(笑)。SSSの技術では感覚や無意識の領域にはまだ踏み込めていないのですが、今後の半導体デバイスの発展によって、人間がこれまで見えていなかったものをさらに可視化できるようになるでしょう。

無限の応用可能性。異分野連携で価値を生み出すには?

──社会のさまざまな分野へのセンシング技術の応用を実現する上で、重要なことは何だと考えますか。

漆戸:異なる分野の技術やニーズをお互いにキャッチできる環境が重要だと考えます。たとえば、私たちソニーグループは、エンタテインメントを中心としながらも、モビリティや金融などグループ全体で幅広い事業を展開しています。ですから、自分たちが開発しているセンシング技術がどのような場面でどう使われるかを身近に実感できるのは大きな強みになっています。また、異なる事業領域の技術やニーズが重なり合うことで、他社にはまねできない競争力を生むことができる下地があるのもソニーグループの魅力。そのような強みを最大限に生かすためにも、組織や事業といった分野を越えて異なるグループ間の橋渡しができる、いわゆる「バウンダリー・スパナー」となる人材が重要視されていて、事業ごとの強みやノウハウを組み合わせて、新しい価値創出をめざしています。

為末:そんな分野を越えた連携でもっとも重要なのは、分野ごとに異なる言語や、その背景にある世界観の違いを理解して、乗り越えることではないでしょうか。私は、現役引退後にさまざまな分野の方とお話する機会を持つことができていますが、見ている世界がまったく違うことにいつも驚かされますね。

漆戸:私たち技術開発の現場は、一般的に、たとえば営業のような多くの方々と接する職種に比べて狭い世界で完結しがちです。そのため「会話をすることを恐れない」姿勢がとても大事。私にとっては、今回のこの対談の場こそが、その実践にもなっています。

為末:たとえば、今回のようなセンシング技術についての会話を陸上競技のトップ選手とすれば、「どうすれば世界一になれるか」という視点から関心を寄せるでしょう。他方、同じ話をジュニア世代のコーチとしたら、「どうすれば子どもたちがスポーツを楽しいと感じられるようになるのか」が中心となるはずです。同じスポーツ分野ですら、同じものごとを見聞きしたときの受け取り方や、その前提が全然違うんです。このような違いを理解し、上手に橋渡しをしながらスポーツに関わる人がお互いに目線を合わせて会話できるように、共通の言語をつくっていくことが大切ですね。

漆戸:為末さんは、ほかの分野の目線や価値観を理解する上でどのようなことを心がけているのですか?

為末:その人が何を大切にしているのかを知ることと、そのために直接対話することを意識しています。たとえば、子どもに長年スポーツを教えているコーチの中には、子どもを見た瞬間にその子がどんな競技をやっていたかを言い当てられる人もいるんですよ。歩き方や動作の特徴などから推測していると思うんですが、物理的な空間を共有して直接得られる情報量はとても多いはずです。将来的にはそんな情報もセンシングできるようになるかもしれませんね。

──最後に、センシング技術の魅力や今後の期待についてお聞かせください。

為末:センシング技術には、使える情報が増えたり、今まで意識できなかった世界に目を向けられるようになったりと、世界のとらえ方を拡張させる将来性があると感じました。世界のとらえ方が変わることで、意思決定の仕方や幸せの感じ方についても理解や変化が進むのではないでしょうか。

漆戸:自分が開発した半導体デバイスが、思いもよらない分野から社会に貢献する可能性があるおもしろさや魅力を感じています。「どういう技術を開発するのか」だけではなく、「どこでどう使われるのか」という視点の大切さもあらためて認識しました。

ロジックでものごとをとらえることが多い技術者の場合、無意識や直感の領域に踏み込む思考自体があまりありません。為末さんのお話を伺って、センシング技術でその領域をとらえる試みがとても興味深いと思いました。異分野の方々とも対話を重ねながら、センシング技術の可能性をさらに広げていきたいです。

為末:私の専門であるスポーツ分野では、従来のフォームや打点といった場面だけではなく、選手が自分では気づくことが難しい無意識領域の可視化を期待しています。また、センシング技術は、「人間らしさとは?」という私自身の根源的な興味ともつながる技術でもあり、興味関心の対象が異なる人同士がそれぞれの興味を深め合いながら一緒に未来を創れる技術ともいえますよね。私もたいへん勉強になりました。

──センシング技術によって異分野の知見を掛け合わせ、新たな価値が創造される未来に期待が高まります。ありがとうございました。

この記事にリアクションする