Contents

小さな「ミニマルファブ」の大きな可能性

01

2025.07.10

- Text

- :周藤瞳美

- Photo

- :平郡政宏

「半導体製造現場」と聞いてどんな光景をイメージされるでしょうか。まったく知らないという方もいれば、ご存じの方であっても多くの場合は広大なクリーンルームにずらりと並んだ高額な製造装置――そんなスケールで想像されるのではないかと思います。ところが今、その常識を覆す“30cmの小さな箱”が、業界の注目を集めています。それが、小規模かつ柔軟な半導体づくりを可能にする小型の製造装置「ミニマルファブ」です。本特集では、2022年に教育用途としては国内で初めてミニマルファブを導入した佐世保工業高等専門学校(佐世保高専)で次世代の半導体人材育成に挑む猪原武士(いはら・たけし)先生に、ミニマルファブの基本から具体的な使い方、そして教育現場でのリアルな活用法までうかがいます。

巨大工場=半導体製造という常識を覆すのが、幅30cmの小型装置「ミニマルファブ」。佐世保高専ではこれを国内で初めて教育に導入し、次世代の半導体人材育成に取り組んでいます。指導する同校の電気電子工学科准教授・猪原武士先生は、低コスト・省スペース・多品種少量生産といった特長を生かし、初心者にも分かりやすく実践的な授業を展開。企業のエンジニアを呼んで講義をすることで現場の生の知識を提供したり、オンデマンド教材の配信を通じて全国の高専へも教材を配信したりと、「生産技術や品質管理などを担うボリュームゾーンの人材育成」を目指したカリキュラムが特徴です。

教育と実用の最前線に立つ、ミニマルファブの可能性

——猪原先生は近年、小型の半導体製造装置であるミニマルファブを用いた教育に積極的に取り組まれていますね。改めて、ミニマルファブとは、どのようなものなのでしょうか。

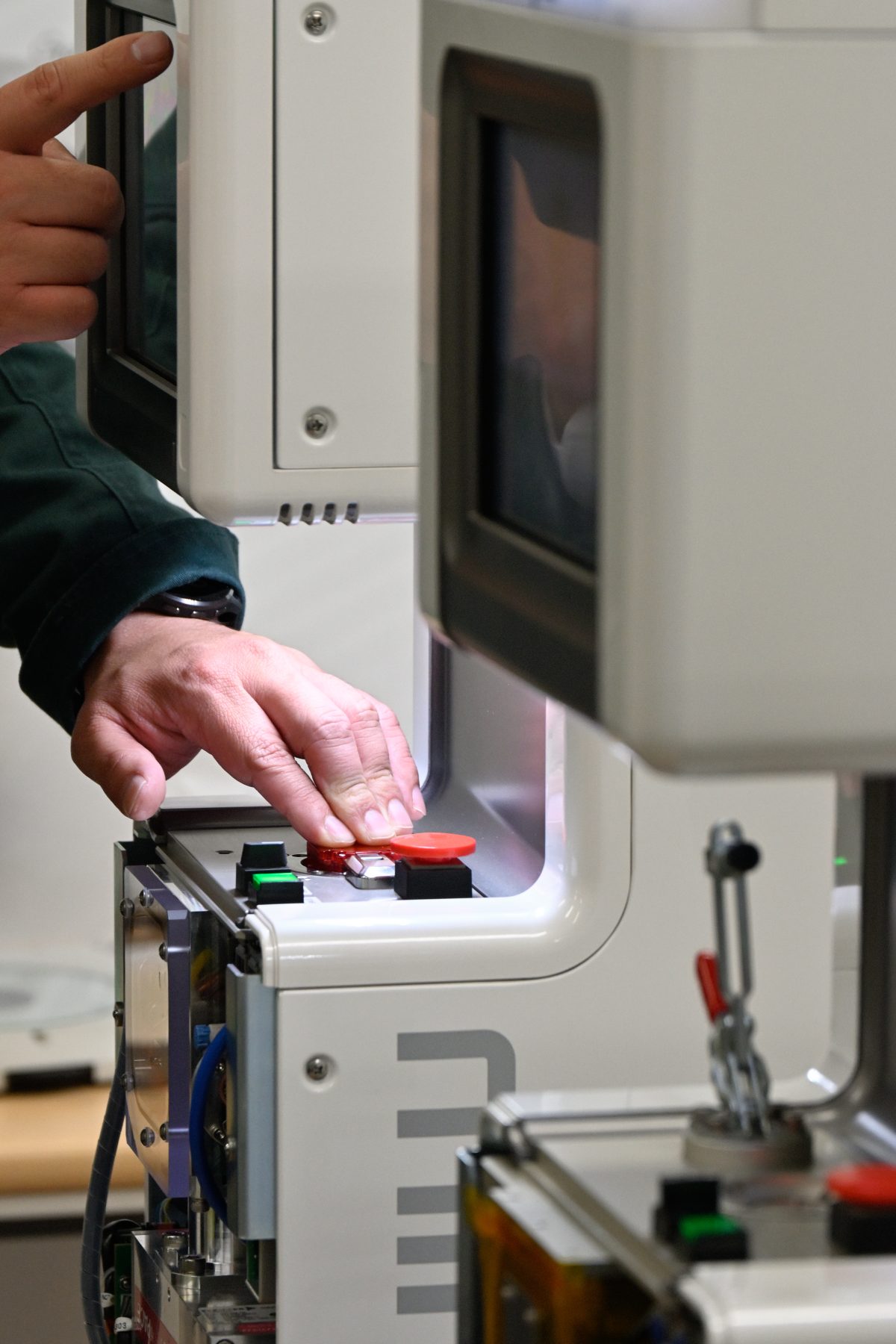

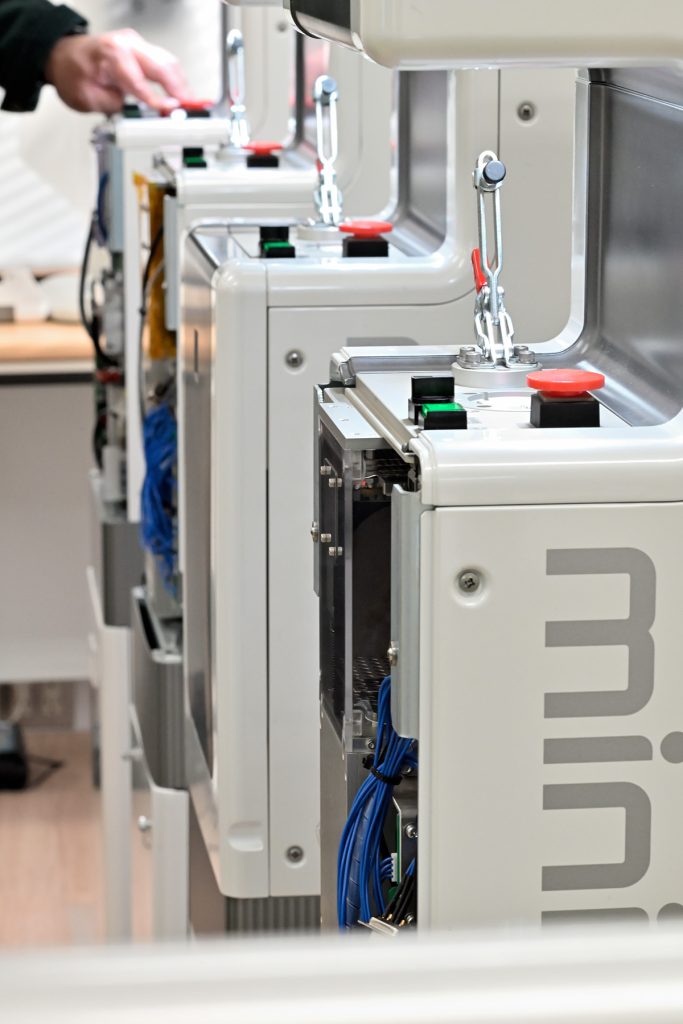

猪原:特徴としてはやっぱりまずはサイズでしょうか。その名の通り製造装置本体は幅30cm、高さ144cmほどと非常にコンパクトです。実際に稼働させるときは半導体製造の各プロセスに対応させた同じサイズのものが複数台必要ですが、それでも数㎡あれば並んでしまいます。今、半導体製造工場という言葉が指すもののほとんどは、数百万個以上のチップを製造可能な、数百㎡規模の生産ラインを備えたもの、いわゆる「メガファブ」を指すことが多いですが、それと比較するととんでもないサイズ差です。

猪原:また、メガファブが大規模なクリーンルーム環境を必要とするのに対し、ミニマルファブでは装置内を局所的にクリーン化し、専用の密閉容器「ミニマルシャトル」による搬送で環境を維持します。これで通常の室内環境でも半導体製造が可能となり、大幅なコスト削減や設備投資額の低減につながっています。平均1台あたり3,000〜4,000万円ほどで、さらに家庭用電源(100V)で動作する省エネ設計となっていますし、メガファブの約1/1000の設備投資額で運用できます。

そして役割としての最大の特徴は、多品種少量生産が可能な点です。メガファブは少品種大量生産に適していますが、「レガシー製品」と呼ばれる「必要数が少ないながらも社会的に不可欠なチップ」の対応が難しい場合があり、ミニマルファブはそういった事細やかなニーズにも応えられます。柔軟性と迅速性に優れていて、研究開発や試作、プロトタイピングにも適した製造方式です。

——とても画期的なものですね。ミニマルファブでつくられた半導体チップが実際に利用されている例はありますか。

猪原:有名どころだと、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、産業技術総合研究所(以下、産総研)が母体となるミニマルファブ推進機構と連携し、ロケットや人工衛星といった宇宙機用の部品製造に向けた半導体デバイスの研究開発にミニマルファブを用いています。宇宙や医療分野はチップの必要数が少ないので、ミニマルファブの得意分野ですね。

——教育の観点での特徴としてどのようなものがあるでしょうか。

猪原:専門知識が浅い学生でも半導体製造技術を効率的に学習できるのが大きなメリットかと思います。サイズやスペースとコスト面はもちろん、標準化されたユーザーインターフェースで、自動モードや手動モードなど柔軟な操作が可能なので初心者でも容易に扱えるんです。

佐世保高専が挑む、半導体人材育成の最前線

——佐世保高専におけるミニマルファブ導入の件についてうかがう前に、猪原先生のご専門領域と半導体分野の関係について教えてください。

猪原:私の専門は電気電子工学で、高電圧を使って放電プラズマと呼ばれる小さな雷をつくり、水から水素エネルギーを生成したり、細胞や生物に当てたりして変化を調べる研究をしています。一見、半導体とは遠そうですが、プラズマ技術は半導体製造でも基板の表面を削ったり膜を付けたりする工程で不可欠です。私は電気電子系の教員として、こうした自身の研究分野との接点から半導体教育に携わるようになりました。

——佐世保高専として、ミニマルファブを用いた半導体人材育成に取り組まれるようになったきっかけはどのようなものだったのでしょうか。

猪原:本格的に始めたのは2021年11月、台湾の半導体メーカー・台湾積体電路製造 (以下、TSMC)が熊本に進出すると発表された頃からです。ただ個人的には2012年にミニマルファブを創出し、ミニマルファブ全体の開発を統括している産総研・原史朗さんの講演を聞いて以来、ずっと興味を持っていました。

佐世保高専ではもともと薄膜(基板表面に形成される薄い膜で、特性改善や多様な産業用途に活用される技術)などの材料研究をしていたのですが、基礎研究から一歩進んでデバイス化、社会実装をめざそうという流れの中で、ミニマルファブの導入を検討していました。そこにTSMCの九州進出という話が出てきて「盛りあがることまちがいなし」とまさにパズルのピースがはまった感じですね。

2022年に入ると、大学や高専で半導体人材育成の機運が高まり、当時の校長のリーダーシップもあって、同年4月から半導体の授業をスタートさせることになりました。九州半導体・デジタルイノベーション協議会(SIIQ)と連携して、わずか1カ月半ほどでカリキュラムを構築。「とにかく早く着手して、トップランナーになろう」という精神で取り組みました。

——カリキュラムの特徴を教えてください。

猪原:1つは、電気電子系だけでなく全4学科の学生を対象としたこと。生産技術や品質管理などを担うボリュームゾーンの人材育成をめざし、半導体の基本を幅広い学生に教えています。2つ目に、企業のエンジニアを呼んで講義をしていただくこと。現場の生の知識を提供します。3つ目は、その授業を録画して全国の高専にオンデマンド教材として提供することです。

——具体的にはどのようなことが学べるのでしょうか。

猪原:授業は前期と後期に分かれていて、前期は「半導体とは何か」を学びます。学生は半導体と聞くとPCやスマートフォンのチップを考えがちですが、カメラ用のイメージセンサーやパワー半導体などさまざまな分野があることを教えています。

後期は「半導体はどうつくられるか」にフォーカスし、前工程から後工程までひと通り学び、品質管理やプロセス開発など踏み込んだ内容も扱います。もちろん、座学だけでなく企業の工場見学で実際の製造現場も体験してもらいます。そして、後期の最後にミニマルファブを取り上げ、従来のメガファブと対比させることでインパクトを出しています。やはり、ここまで「半導体製造といえば大規模な工場」というイメージで来ていますので、実際にミニマルファブを見て、そして体験してもらった時は皆さんとても驚きますね。そのリアクションをとても楽しみにしています(笑)。

——知識を学んでから、実際にそれを自分の手でつくることができるというのはとてもよい学習体験ですね。次回はミニマルファブでの製造プロセスを体験させていただきます。

猪原:はい。よろしくお願いします。

この記事にリアクションする