Contents

誰もが半導体をつくれる、選択肢の多い世界へ。佐世保から広がるサステナブルな人材育成

03

2025.07.10

- Text

- :周藤瞳美

- Photo

- :平郡政宏

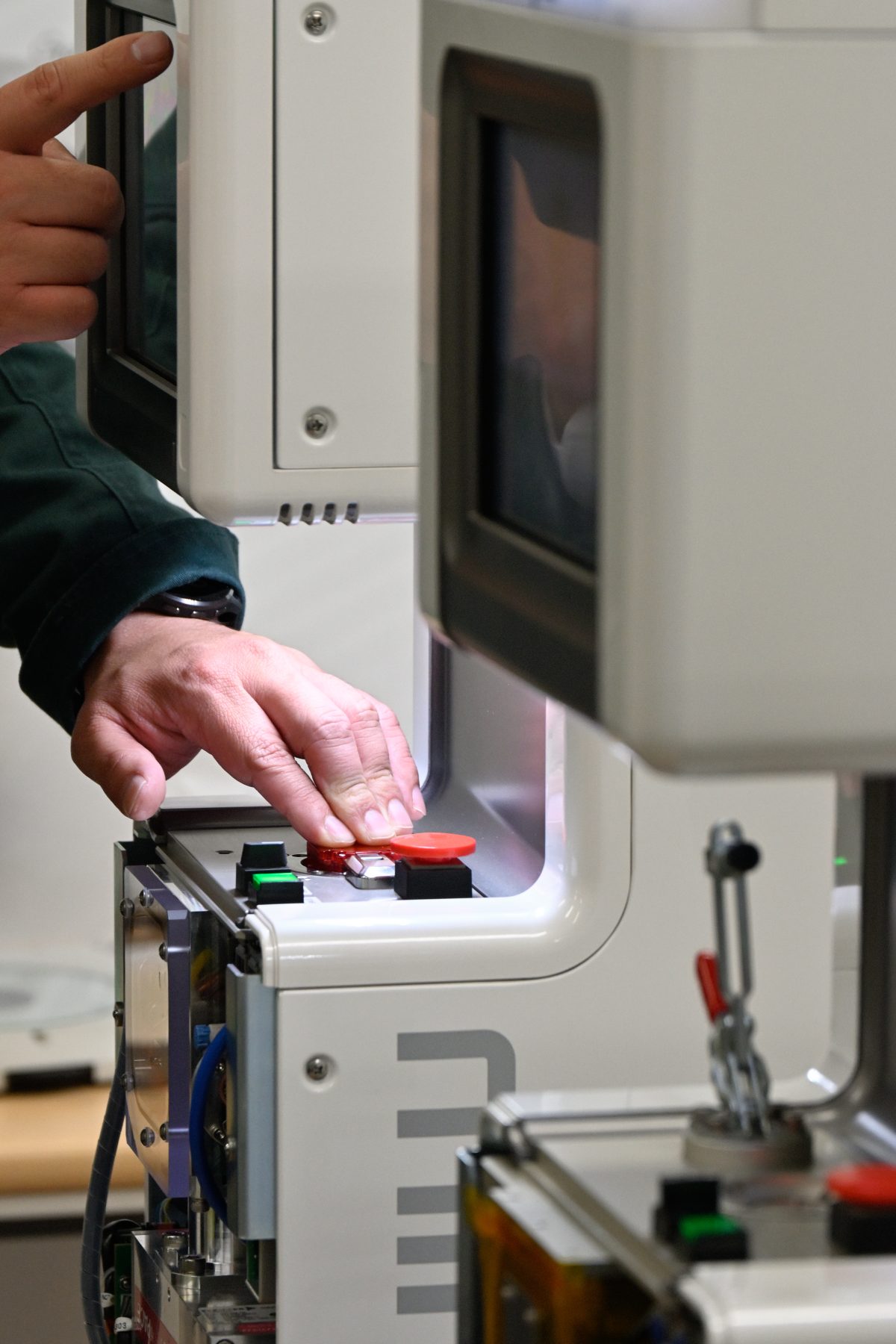

ミニマルファブという”30cmの箱”は、「半導体製造」というビジネスを、誰もが参加できる身近なものへと変える可能性を秘めています。それは単に製造技術の革新にとどまらず「ものづくりの民主化」という大きな社会変革へとつながりうるものです。

本特集の最終回として、ミニマルファブ体験を終え半導体製造の感触を手に残しつつ、佐世保高専・猪原武士(いはら・たけし)先生に産業界や社会にもたらす変革の可能性についてうかがいました。

佐世保高専では、30cmの装置「ミニマルファブ」を用いた半導体人材育成に取り組んでいます。学生は半導体製造の全工程を90分で体験でき、装置の構造理解やトラブル対応までを実践的に学ぶことができるのが特徴です。企業との連携やアントレプレナー育成、地域連携も強化され、製造技術の民主化を後押ししています。同校でこの教育に取り組む猪原武士先生は、必要なものを必要な分だけつくる社会、ものづくりの延長線上で誰もが半導体製造を気軽に扱える社会の実現を目指し、選択肢の幅が広がっていく「ものづくりの民主化」に期待をかけていると語ります。多様な人材育成と技術革新の未来を見据える取り組みが広がっています。

ミクロとマクロの視点で半導体を理解する。小さな装置の大きな意義

――前回はミニマルファブで半導体製造を体験しましたが、これだけのプロセスがあの空間で完結するのは改めて驚きです。

猪原:そうですね。メガファブではこの何倍もの装置と広大なクリーンルームが必要になります。しかしミニマルファブなら、大学や高専の一室でチップ製造の全工程を体験できる。立ち上げにも時間がかからないので、90分の授業の中で今日体験いただいた全プロセスを見ることができます。

――逆に運用で難しい点はあるでしょうか。

猪原:実はこのミニマルファブは、ミニマルファブ推進機構からお借りしており、10年ほど前の開発機のため「止まる」「ウェーハがなくなる」などのトラブルがよくあります(笑)。最新の装置ではトラブルも少ないと聞いています。ただ、これには実はポジティブな面もあります。冒頭触れたようにミニマルファブはシンプルな構造で動いているので、問題が発生しても「装置が動かなくなったのは、この部分が汚れていて真空が引けていないからなんだな」といった具合に、ほとんどのケースで学生自身が装置を開けて修理できるんです。単純な構造だからこそ、中身を理解して自ら対処できるようになる。トラブルシューティングの経験も積めるんです。

――ミニマルファブは小型製造装置というだけでなく、半導体技術を身近に感じるための優れた教育ツールだと感じました。

猪原:今、半導体製造はプロセスごとに細分化が進みすぎていて、製造に携わっている技術者ですら全体像がつかみにくくなっています。なので半導体製造というものを俯瞰できる人材が減ってきているんです。

繰り返しになりますが、メガファブではクリーンルームに入るためにクリーンスーツを着たり、プロセスを1つ進めるだけでも大移動したりとなりますし、そもそもコスト的にも学校に設置できるようなものはありません。工場見学では当然、学習のためにできることは制限されています。そこへきて、ミニマルファブであれば限られた空間の中で製造工程全体を把握することができる上、自分のやりたいことをやりたいように実行できて、エラーの対処まで学べます。このように「半導体をカジュアルに学べること」が、ミニマルファブの価値だと感じていますし、半導体製造工程全体を俯瞰できる技術者の育成につながると考えています。

自分自身の手で半導体を製造しながら仕組みとトラブルの対処方法も学び、製造工程全体を理解することもできる。ミクロとマクロの両方の視点を得られるという点で、教育的に非常に有用なツールなんです。実際、製造系の企業から新人研修で使いたいという声もいただいているところです。

――企業への導入が進むと、さまざまな産業領域で影響が出てきそうですね。

猪原:特に研究開発用途については活用ニーズが増えていく可能性が高いと思います。実際、ディスクリート半導体(単一の機能を持つ独立した半導体素子を指し、代表的なものではトランジスタやダイオードなどがある)を扱う企業から問い合わせがありますし、本校としても2026年度から本格的に企業連携を進めていく予定です。

――これから産学連携も大きく進んでいきそうですね。

猪原:現在の人材育成の取り組みを継続していくためには、財源確保が必要です。ミニマルファブを企業の方々に使っていただくことで収入を得ながら、自前で回せる仕組みづくりも検討しています。そのため、人材サービス企業と高専機構の連携を活用し、プロジェクトマネジャーやファンドレイザーの方も佐世保高専のチームとして一緒にプロジェクトを進めています。

また、これからは上流工程、つまり「この目的でこういうチップが欲しい」と発注できる側を増やしていくことも課題だと考えています。今はそれが外資のビッグテック企業などの一握りの企業に限られてしまっているんです。なので本校では、起業家マインドをもった学生を育成するための「EDGEキャリアセンター」で、アントレプレナーシップ教育にも取り組んでいます。

――既存企業との連携だけでなく、高専発の道も拓かれていくんですね。2022年から授業がスタートしたとのことでしたが、すでにここまで多岐にわたる取り組みをされていていることに驚きです。

猪原:ここまでは「とりあえずやってみよう」の精神で取り組んできましたが、今後はこの人材教育の仕組みを持続可能な形にしていくことが重要だと考えています。台湾や米国のように企業が教育機関と深く連携する仕組みの日本版として、「佐世保モデル」をつくることができたらいいですね。

「ものづくり」の延長線上に「半導体製造」がある世界へ

――ミニマルファブが浸透することよって、ものづくりの形はどう変わるとお考えでしょうか。

猪原:電子機器に対するスタンスがもっとカジュアルになっていくのではないでしょうか。たとえばコンビニでコピーをするような感覚で「このチップが欲しい」と思ったらサッとつくれたり、炊飯器や冷蔵庫が壊れたときにWebサイトから注文すれば1枚だけ手に入れられたりできるようになるかもしれません。

理想は、必要なものを必要な分だけつくれる社会を実現することです。現在はとかくハイエンドな製品が注目され、一部ミドルレンジの製品もありますが、限られた選択肢の中から自身のニーズに近しいものを選ばなければならないという状況ですよね。そこに「本当に必要な機能だけを備えた製品を、自分で設計・製造する」という選択肢がプラスされるといいなと思います。たとえば「メッセージが送れて、電話ができて、写真が撮れる」だけのスマートフォンを自分でつくれるような世界です。

そんなものづくりの多様性を広げるのに、ミニマルファブはおおいに貢献できるでしょう。自分で直せる、使い続けるという価値観も、今の時代に必要なことだと思います。「ものづくりの民主化」によって、選択肢の幅が広がっていくことを期待しています。

――最後に、猪原先生の今後のビジョンをお聞かせください。

猪原:半導体に関する正しい理解を広げていくことが大切だと考えています。私としては、小中学生への出前授業から、高齢者に対しての公民館講座まで、あらゆる層に半導体のおもしろさを伝える活動を続けています。そして何より、ミニマルファブのように、学生たちが半導体を身近に感じ、気軽に扱える環境を整えていきたいですね。

長い目で見ると、半導体製造がものづくりの延長線上にあるようになってほしいんです。段ボールとガムテープでものをつくるぐらいの気軽さで半導体を扱える。半導体は特殊なものではなく、誰もが使える技術である。こうした認識が広がれば、ものづくりの形もさらに多様化し、世界を変えるイノベーションが生まれると信じています。

この記事にリアクションする