Contents

半導体産業は「数」を追わなければ世界で戦えない

01

2025.09.01

- Text

- :鷲尾諒太郎

- Photo

- :池村隆司

- Illustration

- :相良弥生

国内外の半導体マーケットに関するニュースが日々メディアを賑わせる昨今。しかしながら、その多くは外資系企業発のニュースにスポットライトがあたり、1980年代〜90年代にかけグローバルマーケットの覇権を握っていた日本の半導体産業は、その背中を追う立場にあります。

日本の半導体がそのプレゼンスを取り戻す日は来るのか。そして、マーケットの未来にはどんな予測が立てられるのか。少しでも半導体業界に興味をお持ちの方であれば、非常に気になるトピックだと思います。そこで今回は、ソニー出身であり、現在は早稲田大学ビジネススクールで教鞭をとり、近著『半導体逆転戦略 日本復活に必要な経営を問う』 (日本経済新聞出版)も大きな話題を呼んだ、長内厚教授に日本の半導体産業復活へのシナリオを伺います。

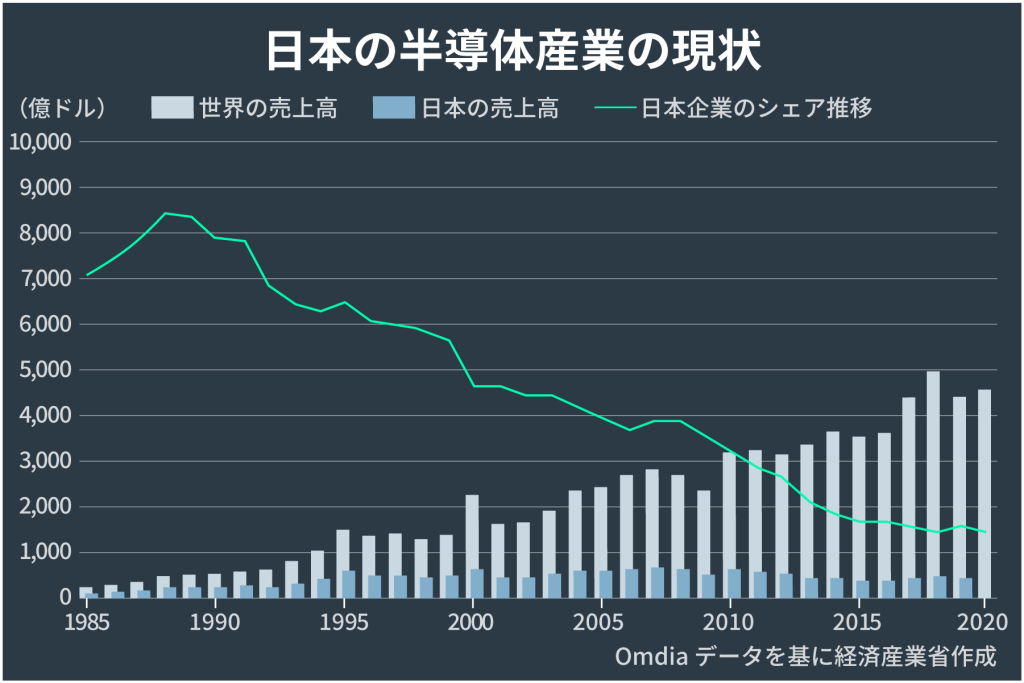

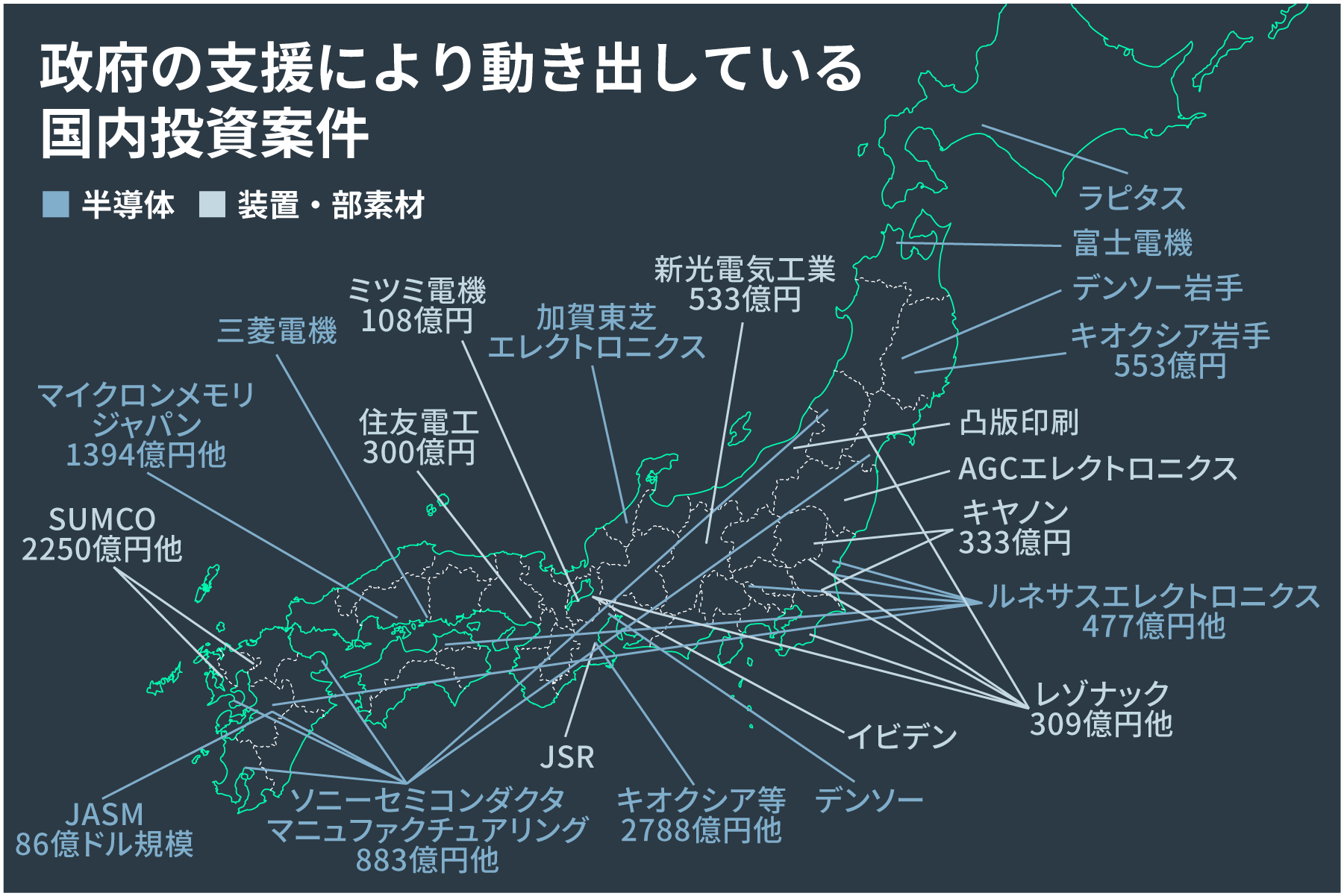

早稲田大学の長内厚氏によれば、かつて世界市場の半分を占めた日本の半導体産業が現在シェア10%程度にとどまる背景には、デジタル化の進展によりソフトウェア主導の製品開発が主流となり、大量生産が利益を生むという産業構造の変化が大きく影響していると語る。NVIDIAなどの新興企業は、生産を分業化し、設備投資を抑えて数を追う戦略で成長。日本はこの新たな潮流への対応が遅れた。現在はTSMCとの提携やRapidusの設立などで巻き返しを図っており、今後は生産力と日本独自の技術力を両立させる体制が求められている。

デジタル化によって激変した、21世紀の半導体産業

——長内先生が注目する国内外の半導体産業の動向について教えてください。

長内:近年で印象的なトピックといえば、やはりNVIDIA(エヌビディア)の爆発的な成長が挙げられます。これまでの経済史を振り返っても、1つの会社の株価が世界経済にこれほど大きな影響力を持つことは珍しいですね。

——その状況の背景には何が関係しているのでしょう。

長内:やはり、2000年代から始まったデジタル化、近年のDXの世界的な加速が大きく関係しています。「デジタル化」とはさまざまな言い方ができますが、私は「製品の性能や機能がソフトウェアによって定義されること」だと考えます。

ソフトウェアの時代になり何が起こったか。たとえば20世紀の日本が得意としていた「ものづくり」は、基本的にハードウェアの機能進化でイノベーションを起こすものでした。しかし、デジタル化以降、イノベーションはほとんどソフトウェアの世界で起こるようになった。たとえば、1970年代〜90年代にかけて日本は革新的なハードウェアをたくさん生み出し、市場を大いに盛り上げましたが、現在ではそうしたハードウェアの機能がスマートフォンやタブレットにアプリケーションとして内蔵されるようになっています。つまり、特定のハードウェアが担った機能をソフトウェアが代替することで、イノベーションの中心が移り変わっているのです。

そして、デジタル製品の機能・性能を決めるのは、搭載されているソフトウェアと半導体です。半導体産業は巨大な装置産業で、大量に製造した方が利益が出やすい構造のため、コストリーダーシップ戦略(徹底的な価格競争で他社を排除する戦略)により、「数」を追求できる企業が利益を得やすい。

さらに、自動車産業用の半導体などにおいて典型的ですが、常に最先端・最小プロセスサイズのチップが求められているわけではなく、スペック的には数世代前の大きさ・性能でも問題はない。そのため安価に、大量に、安定的に供給できるNVIDIAのような企業が台頭したのです。

新たな生産方式が分けた、半導体企業の明暗

——現在の半導体産業は「数」の勝負になっていると。

長内:この変化は、AI産業の急速な発展も大きく関係しています。コンピューターの性能を決めるのはCPUですが、これまでは高性能なCPUを開発できれば、数多く作れる生産力がなくともメーカーは生き残れました。だからこそさまざまなメーカーが現れたわけですが、AIの場合、その能力を決めるのは汎用GPUの数です。

たとえば、NVIDIAの「H100」というGPUは、対話型AIなどに活用されるもので、もちろん性能も高いのですが、AI用サーバーを構築する際には、このGPUが数千個単位で必要です。もっとも最先端の半導体に対するニーズが高いAI産業でも、半導体の「数」を必要としています。だからこそ、半導体企業はとにかく生産数を追う必要があるわけです。

——世界トップの半導体企業は、いかにして数の勝負に勝利しているのでしょう。

長内:たとえば、NVIDIAは開発・設計と製造を分離させる体制を確立したことが最大の要因です。従来、半導体の生産は1つの企業が開発・設計から製造、販売までを一貫して行っていました。日系企業のほとんどがそういった垂直統合型の半導体企業(IDM:Integrated Device Manufacture)です。一方で、台湾の政府系機関である工業技術研究院(ITRI)が開発・設計と製造を分離させる生産方法を考案し、1990年代よりITRIからスピンオフしたTSMCが実践し、2000年代に入った頃からこの方法が急速に拡大しました。

今では開発・設計のみを行う「ファブレス」、製造を請け負う「ファウンドリー」、半導体のテストなどの後工程を担当する「OSAT(オーサット:Outsourced Semiconductor Assembly and Test )」など分業体制による生産方法が確立し、アメリカの半導体産業もそれに倣いました。NVIDIAのような新興勢力が一気に覇権を握った要因もここにあります。

NVIDIAはファブレスですが、開発・設計さえできれば、製造はファウンドリーに任せられる。製造のための莫大な設備投資をせず、高品質な半導体の量産が可能になった。かつて世界をリードしていた日本の半導体産業が勢いを失ったのは、この新しい生産方法に乗り遅れたことも一因です。これは技術的な課題というよりビジネスの「読み」の甘さが起因しています。1980年代から90年代の日本企業は、将来も半導体産業の顧客の中心はメインフレームなどの業務用コンピューティングに限られると考え、PCの普及や家電製品に半導体がたくさん使われるという市場の変化に気づくのがおくれたのです。それによって、大量に安価に半導体を製造するファブレス&ファウンドリーの価値を見落としたというのも日本の半導体失速の一因となっています。

——日本の半導体産業は、現在どのような状況なのでしょう。

長内:1980年代〜90年代初頭にかけて、世界の半導体市場で50%に迫るシェアを獲得していた日本ですが、今そのシェアは10%程度です。かつてのプレゼンスを取り戻すべく、国が2021年に「半導体・デジタル産業戦略」を策定し、改めて産業に投資し始めた、というのが現在ですね。

具体的には、世界最大手のファウンドリーである台湾のTSMCと組んでJapan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)を設立したり、民間からの投資も呼び込む形で北海道にRapidusを設立したりと、数を追うビジネスに対応する体制を整え始めています。

半導体産業に限らず、日本の強みはその技術力です。しかし、少なくとも世界の半導体マーケットは技術力だけでは勝てない状況になった。しっかりと数を追える体制を整えた上で、日本らしい技術力で付加価値を付け、再び世界を相手に戦おうとしている。逆にここからが楽しみな状況といえます。

——ありがとうございます。次回は、未来に向けた国内半導体産業の反撃のシナリオについて、さらに詳しく伺わせてください。

この記事にリアクションする