Contents

日本の半導体産業、逆襲のカギは「両利きの経営」にあり

02

2025.09.01

- Text

- :鷲尾諒太郎

- Photo

- :池村隆司

- Illustration

- :相良弥生

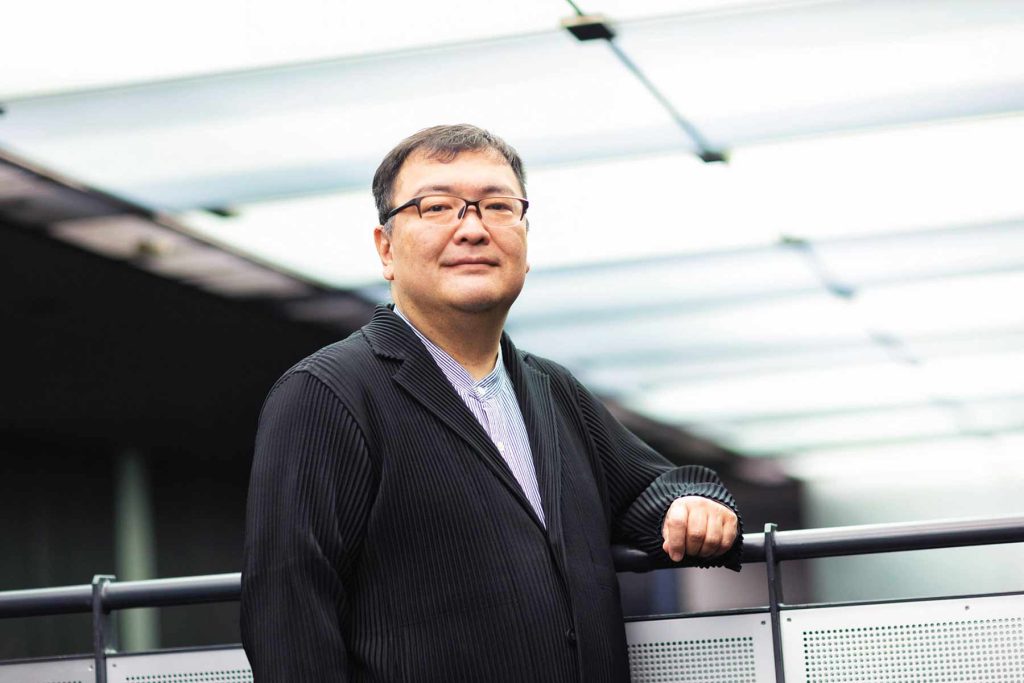

長年停滞が続いた日本国内の半導体産業。その背景には世界的なDXの進行、そしてそれによる半導体産業の構造変化がある、と早稲田大学の長内厚教授にお伺いした前回。それでは、日本国内の半導体産業に逆転のチャンスはないのでしょうか。長内教授によれば、まだまだ巻き返しの可能性は十分にあると言います。

近年大きな話題となったJapan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)や、Rapidusの設立は、それを証明するトピックでもあるそう。長内教授の専門分野である経済戦略の観点から、分かりやすく解説をいただきました。

日本の半導体産業は長年停滞してきたが、巻き返しの可能性は十分あると語る早稲田大学の長内厚教授。その鍵は「両利きの経営」戦略にある、という。背景には「グローバル展開の遅れ」「企業の経営判断のスピード」「質と量のバランスの欠如」といった要因があった。現在は、最先端の2nm開発を目指すRapidusと、既存需要に応える28nm量産を担うJASMという異なる立ち位置の企業が設立され、日本は技術革新と市場対応を両立しようとしている。この両面戦略が成功すれば、日本のプレゼンス復活も期待できる。

半導体業界の大変動につながった「3つの要因」

——前回、開発・設計と製造を分ける新たな生産方式を取り入れるのが遅くなったことが、日本の半導体シェア下落の一因となったというお話がありました。ほかにも要因はあったのでしょうか。

長内:大きく3つあります。まずは、半導体を使った電気製品事業の「グローバルマーケットへの注力」が遅れたこと。これまで日本の半導体産業の中心を担っていたのは、伝統的な総合電機メーカーでした。大きな会社の一部門が半導体を作ってきたわけですね。

そういった企業は、家電など半導体を使う製品の事業において、長い時間をかけて国内の販路構築を行い売上を立ててきた。ただ、国内マーケットの需要が高いうちは十分な業績があったものの、裏を返すと「グローバルマーケットに打って出なくてもよい」ことであり、グローバルで戦う機運自体が高まらなかった。しかし、いまやあらゆる産業がグローバル化しています。日本の家電産業の強みは、グローバル化の波に乗り遅れる原因にもなったわけです。日本の半導体事業の多くはIDMでしたから、社内で消費する家電などの製品事業が衰退すれば半導体事業も一蓮托生になるといったことも半導体衰退の一因かもしれません。

2つ目は「経営判断のスピード」です。半導体産業の進化は早く、すばやい経営判断がどこよりも求められる。しかし、総合電機メーカーが産業を担っていた日本では、半導体部門の決裁だけで物事を進められないといった組織構造に起因し、経営判断のスピードが鈍る傾向があったのではないかと。業界では2000年代〜10年代までの20年間、分社化や事業売却などを通じ再編の動きが相次ぎました。

そして、3つ目が「質と量のバランス」です。前回、日本企業の強みは技術力にあるとお伝えしましたが、台湾や韓国の企業は、技術力では敵わないと見るや、最新「ではない」技術を活用した製品の量産に注力し、着実にマーケットを拡大する戦略を取りました。これを、ステップバック戦略と言います。そうしてしっかり売上基盤を構築したのち、最先端の技術開発にも投資し、質も追いかけ始めたのが、台湾や韓国の半導体企業の流れです。

一方の日本企業はその逆。質は担保し続けてきたけれど、「数」の勝負に乗り遅れた。つまり、今日本の半導体産業に求められるのは「数」の世界で戦うための戦略です。

半導体産業における、国策としての「両利きの経営」

——その戦略において、重要なことは何でしょうか。

長内:従来の強みである技術力と、大量にモノをつくる仕組みを合致させること、ですね。そして、国としてはすでにそういった方向に動きつつあります。

前回、政府が巨額の助成金を拠出するなど、いわば国家プロジェクトとしてJASMやRapidusを設立したお話をしました。JASMが2021年12月、Rapidusが2022年8月と、この2社はほぼ同時期に設立されていますが、Rapidusが最先端の半導体開発をめざす一方、JASMは数世代前の製品を量産しています。

半導体チップはプロセスサイズが小さければ小さいほど最先端になるわけですが、Rapidusがめざしているのは2nmプロセスの半導体チップの開発と量産です。一方のJASMが一番最初に生産したのは、28nmプロセスのチップです。

——2nmと28nmの間には、どれくらい技術的な差があるのでしょう。

長内:iPhoneで比較するとわかりやすいですかね。16が最新機種ですが、この機種のチップセットは3nmプロセスのチップで構成されています。一方、チップセットに当時の最先端として28nmのチップが搭載されていたのは、iPhone5です。iPhone5の発売は2012年なので、28nmプロセスのチップが最先端だったのは、実に10年以上前になります。

——10年以上も前に最先端だったチップを生産する意味はなんでしょう。

長内:JASMのビジネスは、マーケットインの発想なのです。自動車産業や家電産業など、20nm台の半導体を求めている産業は多く、そういった市場のニーズに合わせた半導体をつくるということですね。「最先端ではない」ことは、必ずしもネガティブではありません。

対してRapidusは、プロダクトアウトの発想です。最先端の2nmのチップを生産することで、新たな需要、次なるマーケットを生み出そうとしている。同じ時期に出来た半導体企業ですが、その立ち位置は大きく異なります。既存事業の深化と新規事業の探索を両立させることを「両利きの経営」と言いますが、半導体領域においては国として両利きの経営を進めているように感じます。

数世代前の技術を活かした製品の量産、そして最先端の製品開発の両方に資金を投下することは経営戦略としてとても妥当です。この戦略がうまく嵌れば、グローバルマーケットにおける日本のプレゼンスが、再び向上する可能性は十分にあります。

そもそも日本の半導体産業、ないしは個々の企業は技術的な問題で凋落したのではありません。技術は優れていたけれど、経営戦略を誤った。逆に言えば、正しい経営戦略さえ立てることができれば、まだまだ盛り返すチャンスはあるんです。

——ありがとうございます。次回はさらに具体的に、どのような分野で日本が巻き返しを図っていけるのかについてお伺いできればと思います。

この記事にリアクションする