Contents

ニッポンの半導体産業復活のために注目すべき新分野を探る

03

2025.09.01

- Text

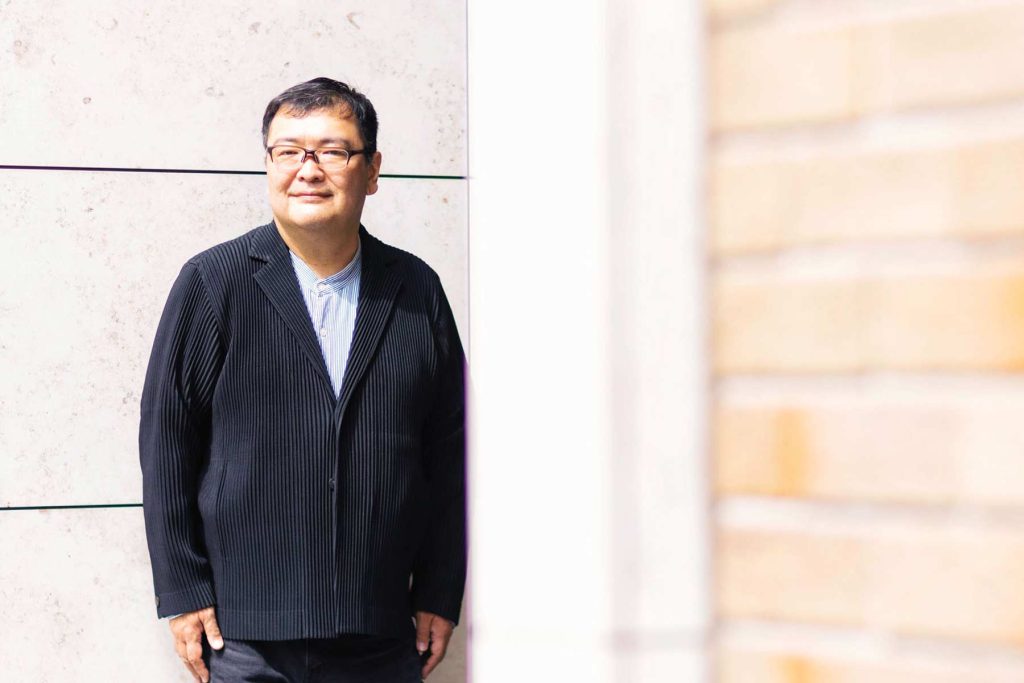

- :鷲尾諒太郎

- Photo

- :池村隆司

- Illustration

- :相良弥生

日本の半導体産業の「失敗」、そしてそこからの復活に向けた未来のシナリオを、早稲田大学ビジネススクールの長内厚教授と探ってきたこちらの連載。最終回の今回は、さらに具体的に「どのような分野にチャンスが眠っているのか」についてお伺いします。「日本の半導体産業には、大きなチャンスがある」「日本のものづくりは依然として、強い」と語る長内教授の言葉から、日本の産業復活に向けたシナリオは読み取れるのでしょうか。

日本の半導体産業復活には、自動車のデジタル化、特にSDV(ソフトウェア定義車両)分野が大きなチャンスとなる。高精度な自動運転には車載用イメージセンサーが不可欠であり、ソニーセミコンダクタソリューションズなどその分野で強みを持つ企業もある。また、グローバル市場を見据えた経営戦略が重要であり、半導体製造の後工程や3次元積層技術など新領域も注目を集めている。またBtoB分野では日本の製造業は依然として高い競争力を保っている。これらの強みを活かすことが、日本経済全体の再生にもつながる。

「デジタル化した自動車」には多くの半導体需要が見込まれる

——日本の半導体産業復権のチャンスは、どのような分野にあるのでしょう。

長内:自動車産業ですね。これまで、デジタル化でさまざまな産業構造が変化したというお話をしましたが、まさに今、自動車産業にはデジタル化の波が押し寄せています。「走るスマホ」、あるいはSDV(Software Defined Vehicle)という言葉で表現されるほど、車の性能をソフトウェアが定義する時代になっています。

つまり、SDVのプラットフォームを構築し、いかに広げるかが勝負を分ける。全世界的に自動車メーカーの合併やグループ会社化が進んでいる背景には、こういった事情があります。つまり、なるべく多くの企業を傘下に収め、大規模なプラットフォームを築くという狙いがあるわけです。日本においても、トヨタ自動車がマツダ、スバルと資本提携を結ぶなど、規模の戦いに向けた準備を着々と進めています。

そして、SDVの実現に欠かせないのがセンシング技術であり、この技術を支えるのが車載用イメージセンサーです。そして、日本には非常に優れた車載用イメージセンサーを生み出す企業がある。ソニーセミコンダクタソリューションズはその筆頭。イメージセンサー市場で50%を越えるシェアを獲得し、すでにこの市場をリードする存在です。

自動車のデジタル化が進む中、世界一の自動車企業があり、SDVの肝となる車載用イメージセンサー市場において、世界のトップを狙えるポテンシャルを持つ企業がある。この状況そのものが、日本にとって大きなチャンスと言えます。

——車載用イメージセンサーが、日本が再びプレゼンスを得る鍵になると。

長内:ソニーセミコンダクタソリューションズを始め、車載用イメージセンサーをつくるメーカーにとって重要なのは、自動車産業と手を取り合い、市場を自ら生み出すこと。精度の高い自動運転の実現には、大量の精度の高い日本製イメージセンサーが必須、という状況をいかにつくり出すかが問われます。営業面で言えば、やはりグローバルなマーケットで製品を売る力を持っている企業が有利になるのは間違いありません。言い方を変えれば、経営戦略が優れている企業ということです。正しい経営戦略を立てられるかどうかが、明暗を分けるでしょう。

BtoB領域で日本のものづくりは変わらず強い

——ソニーセミコンダクタソリューションズがグローバルな半導体マーケットで高いシェアを獲得できているのはなぜでしょうか。

長内:端的に言えば、早いうちから世界を見据え、「数」を追う体制を整えてきたから。もう少し具体的に言うと、ソニーが国内の総合電機メーカーとして後発であることが大きく関係しています。

日本の半導体産業の中心を担ってきた伝統的な総合電機メーカーの誕生は、戦前までさかのぼることも珍しくありません。一方、ソニーは、1946年に東京通信工業としてその歴史をスタートさせました。その時点で、国内には先ほど挙げたような大きなライバルが存在していたため、早い段階から海外に目を向けざるを得なかったわけです。

当時、こと国内マーケットにおいて「後発であること」はソニーの弱みでしたが、早いうちから海外に打って出ることで築きあげたグローバルなネットワークが、現在に至り大きな強みとなり、世界のイメージセンサー市場でトップシェアを獲得する一因となっているのだと思います。

——ソニーのほかにも日本企業の中では、半導体製造装置、材料メーカーの分野などで今なお高い世界シェアを誇る会社がいくつも存在します。ほかにも日本企業が有望な分野はあるのでしょうか。

長内:現在注目されている分野のひとつに、半導体製造の「後工程」があります。シリコンウェーハ上に回路を描き半導体回路をつくるまでの生産プロセスのことを前工程と呼び、それを分割し、部品としてパッケージするプロセスが後工程です。ビジネス規模的には前工程の方が圧倒的に大きいのですが、後工程における技術革新がだんだんと難しくなってきています。

どういうことかというと、チップの性能を上げるためには単位面積あたりの回路の密度を上げる、つまりプロセスサイズを小さくして同じ面積でより複雑な計算ができる回路を描く必要があるのですが、縦・横の2次元だけで考えるのではなく、高さ方向という3次元の方向で回路を複雑にすればいいのではないか、という「3次元積層」という考え方が出てきています。これは複数のチップを重ねて1つのチップにする技術で、今後の半導体性能向上競争の1つの鍵となっており注目を集めています。

ただし、この後工程の新技術もしっかりと価値獲得できるのか、つまりビジネスとして経済的な収益につながるのかということを考える必要があります。

——ハードルは低くないでしょうが、日本の半導体が再び世界のマーケットで覇権を握る可能性はあるでしょうか。

長内:その可能性はおおいにあると思います。「日本の製造業は力を失った」という声を聞くことは少なくありませんが、実は今でも日本の製造業は強いんです。藤本隆宏さん(早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授)らが工業製品のみの貿易収支を割り出したところ、直近の約20年の間、黒字額が拡大し続けていたことがわかったんです。

確かに、コンスーマー用の製品は苦戦しているかもしれません。しかし、BtoBの領域では日本の製造業は力を保ち続けている。日本のものづくりは、まだまだ強いんです。特定用途の半導体製造が日本のストロングポイントになるということは、これまでお話した通りです。そこにこそ、半導体産業に限らず、日本経済全体を復活へ導くチャンスが眠っているはずです。

この記事にリアクションする