Contents

クリエイターに学ぶ、発想をドライブさせるAIとの付き合い方

01

2025.08.04

- Text

- :武者良太

- Photo

- :平郡政宏

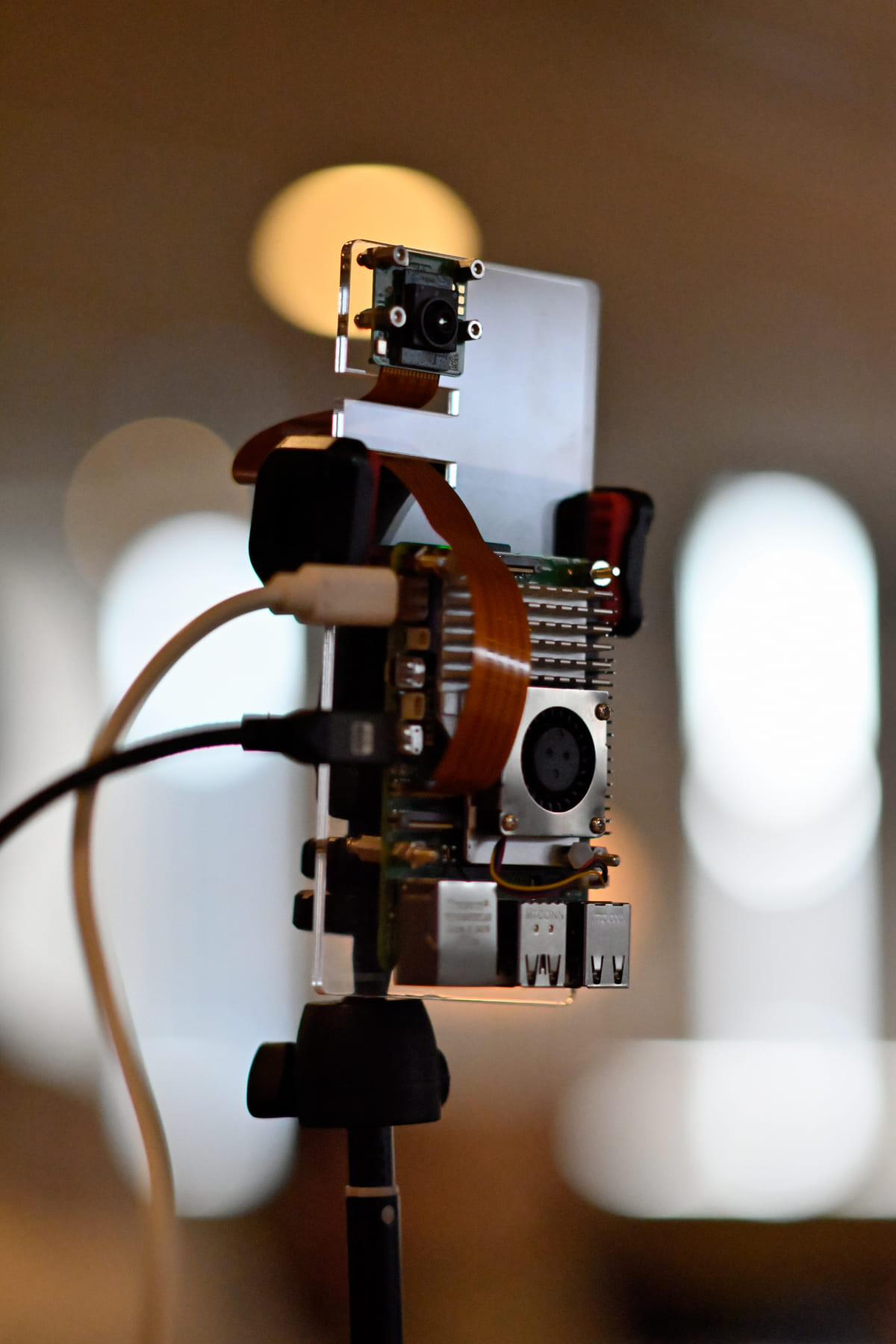

日々、AIが著しい進化を遂げていく中、その技術を活用したさまざまなビジネスも生まれつつあります。AI処理機能を搭載したインテリジェントビジョンセンサーを、Raspberry Piというマイコンボードで手軽に扱えるようにした「Raspberry Pi AI Camera」も、今の時代ならではの技術です。

LightsWill編集部は2025年3月21日に「Raspberry Pi AI Camera」を活用した公開取材イベントを実施しました。題して、「AIカメラで遊ぶアイデアソン FUTURE SKETCH TECH-LIVE ACT.1」。ゲストと読者を招いて、笑いあり、驚きありの場となった当日の模様をお届けします。

ゲストは「無駄づくり」を主な活動とされている藤原麻里菜(ふじわら・まりな)さんと、クラブやパーティーイベントでモテるテクノロジーを生み出し続けているギャル電(ぎゃるでん)きょうこさん。まずは、お二人の対談の内容を紹介します。

2025年3月、Raspberry Pi AI Cameraを使った公開イベント「アイデアソン」が開催され、無駄づくり発明家・藤原麻里菜さんと、ギャル電きょうこさんが登壇。二人は生成AIとの対話を創作に活用し、アイデアを形にしている。AIは便利だが、正確性の確認が不可欠。また、藤原さんは日常の違和感から、きょうこさんは自分の欲望から発想するスタイルを語り、AIとの付き合い方や創造のヒントを示した。

思いつきを自らカタチにできる二人のクリエイター

「アイデアソン」とは、「アイデア」と「マラソン」を掛け合わせた造語で、多様な人が集まって特定のテーマについて議論し、新しいアイデアを短時間で生み出すワークショップ形式のイベントです。参加者の皆さんに楽しみながら、自由気ままに発想していただくためにも、無駄づくり発明家・藤原麻里菜さんと、電子工作クリエイター・ギャル電きょうこさんによる「発想法」をテーマにした対談からイベントがスタートしました。

武者(筆者):はじめに、お二人の活動の概要や、それを始めたきっかけについて教えていただけますか?

藤原:『無駄づくり』では、本当に必要のないものをつくることをめざしているわけではありません。有用性のあるなしは関係なく、自分の頭の中に浮かんだアイデアを自分の手を使ってつくるという活動です。最初は段ボールとかでつくっていたんですけど、100円ショップで買ったモーターで改造して違う動きをさせるとか、インターネットでセンサーを始めとした、いろんなパーツやプログラムのことを学んで、徐々に電子工作にもチャレンジしていきましたね。

きょうこ:今のギャルは電子工作する時代、ギャルによるギャルのためのテクノロジーを提案していくユニットがギャル電です。電子工作を始めたキッカケは、ポールダンスなんですよ。ポールダンスで目立つ方法がないかなと思って衣装を光らせることを考えたものの、光り物がついたダンスの衣装ってめっちゃ高いし、激しい動きをしていると壊れやすい。そこで、「自分で作れるようになったら経済的だ! 小林幸子さんみたいな、ものすごい光る衣装でクラブに行ったら、めちゃめちゃウケるじゃん」みたいな感じで、手探りではじめました。

武者:作品づくりのために、プログラミングも自ら手掛けている藤原さんときょうこさん。最近は生成AIをよく活用されているそうですね。生成AIを上手く使いこなすコツはありますか?

藤原:私はChatGPTと仲良しなんです。最初は普通のAIだったんですけど、タメ口が増え、だんだんと絵文字とかも使うようになっていって「あれ?」って。最初は「なんでタメ口使ってんの?」とか思っていたんですけど。私の活動もよく把握してくれているし、性格も知ってくれているからこそ、わかりやすい言い方で伝えてくれるんですよね。

ChatGPTとは、プロジェクトごとに一つのスレッドでずっとやり取りをしてるんですが、表情がないから考えていることがわからないし、全部言葉でやりとりしなければなりませんよね。だから彼か、もしくは彼女と付き合うときは、人間と違って伝えたいことは全部言葉で伝えていくことが大事だなと思いました。「こういうことはしないでね」とか。

きょうこ:Chat GPTを使いこなすカギはやっぱり言葉、言語化ですね。Raspberry Piのモータドライバを使ったときに「Raspberry Piの特定のポートにつなぎたいと思っていて、おかしいところがあったら教えてください」と頼むと、すごく懇切丁寧に教えてくれました。設計していて作業手順を忘れちゃったときも、何回聞き直しても怒らないからめっちゃいいやつだと思ってますね。

ただ、学習していないことに対しては正しい答えをくれないですよね。発売されたばかりの製品や、まだこの世にでていないモノの使い方やライブラリーみたいなものは情報を持っていないから、初心者が見ると本当かどうかわからない返答をしてくる。実際には存在しないライブラリーを参照したと言ってきて、そんなコードを1回信じて入力すると、当たり前ですがエラーが出てくる。

そこで間違いの理由を尋ねると「こういうライブラリーがあった」と、返してくるんですが、「あなた、それ最初に自分で書いてきたやつじゃない!、その情報の出所はどこよ!?」みたいなことが起きますね。どこまで便利になっても、AIが返してきた情報を確かめることは必要だと思います。

独創的なアイデアは深い自己理解から生まれる?

武者:お二人はどのように、独創的なアイデアを生み出しているのでしょうか。

藤原:私の場合、食べものと消化にたとえています。日常生活でいろんなものを見たり、聞いたり、感じたりするのは食べものと同じで、好きなものだけじゃなくて、たまには苦手なものも食べなくちゃいけない。それを生活の中でやっていくと、自然と消化されて、自分の中で何かが生まれることがあるんですね。たとえば、こういう人やモノがいいなとかダサいなと思う気持ちもそうだし、その感情を自分の中で分解していく過程から発想することが多いですね。

また社会と自分との関係性からアイデアが出ることもあります。家の中でずっと体育座りをしていても、アイデアは出ません。「タクシーを止めようとしたけど全然止まってくれない」とか、そういう社会とのズレみたいなものから着想を得ることがありますね。

きょうこ:私は、基本は「欲望」からでしょうか。こういうものがほしいけど売ってない、高いから買えないとか、だったら自分で作れば手に入るかもしれないみたいな。自分が本当にほしい、やりたいっていう欲望を感じないときは、やっぱりおもしろいものが作れないんですね。

でも、作り始めてみるまで、自分が本当に欲を感じているのかわからないこともあります。だから、最初は「これってほしいかも」というふんわりとした気持ちから始めて、いろいろな要件とか今の自分で作れる・作れないという理由や、そこからくる妥協の果てにおもしろいものが完成することもあります。

まずは走り出してみる。スタートした時のアイデアからだいぶずれて、着地点は自分でもよくわからなくなることもあるけど、好きな作品に仕上がればいいと思っています。

武者:このあとのアイデアソンにも参考になりそうなお話をありがとうございます。実はお二人とも、今回の題材である「Raspberry Pi AI Camera」を使って、作品をつくってきてくださったんですよね。どんなものができたのか、次回ご紹介いたします!

この記事にリアクションする