Contents

理系人材に求められる成長、そして企業がサポートすべきこと

03

2025.10.29

- Text

- :武者良太

- Photo

- :平郡政宏

理系人材と企業をつなぐマッチングサービスを提供するA-Co-Labo代表の原田久美子さんと、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS)の人事担当者2名による鼎談。第3回はSSSとA-Co-Laboが行なっている研修や人材育成制度の内容を通じて、「理系人材に求められる成長」、そして「企業はその成長をどのようにサポートすべきか」について語り合いました。

A-Co-Laboでは、研究者が自分の専門を他分野の人に伝える「翻訳スキル」研修などを通じ、専門性と社会をつなぐ力を育てています。ソニーセミコンダクタソリューションズ(SSS)では、理系人材の多面的な成長を支援するため、個人と組織の双方から成長を促す「6つの柱」を基盤とした人材育成体系を整え、段階的な研修や心理的安全性を高める取り組みを行っています。特にキャリア転換期の支援に力を入れ、マネジメント研修や社員同士の交流を重視しています。また、女性技術者の活躍を後押しするための制度やネットワークづくりも推進しています。登壇者たちは、半導体業界はスピード感のある開発に携われる魅力的な分野であり、自らの技術で世界を支える喜びを感じてほしいと語っています。

理系人材に求められる多面的、段階的な成長

――「理系人材の成長に求められること」を、A-Co-LaboやSSSの研修内容などから探っていきたいと思いますが、まずA-Co-Laboでは、どのような研修を行なっているのでしょうか。

原⽥:登録している技術者・研究者の方にさまざまな学びの提供を行なっていますが、その一つに、「自身の研究や専門分野を、何も知らない⼈に伝える」、つまり領域外の人に理解してもらうための”翻訳スキル”の提供があります。技術者や研究者は、自身の専門性を高めることが得意である一方、その社会実装・事業化などについて、社会に向けてわかりやすく伝えることが苦手な方も多くいらっしゃいます。この先、どんなキャリアを選んだとしても役に立ちますし、共同研究や資金調達など他者の協⼒を得る際に、必ず求められるスキルです。

藤谷:技術者・研究者が専門性を極めていくことはもちろん重要ですが、一方コミュニケーション力だったり、プロジェクトを率いていくリーダーシップやヒューマンスキルなど、多面的、段階的な成長も必要ですよね。個人の力だけでは伸ばしにくい面もあるので、A-Co-Laboのようなサービスや、技術者・研究者をかかえる企業がサポートしていく必要があると思います。

体系的な人材育成で、未来に向けたさまざまな成長の可能性を示す

――SSSではどのような形で、理系人材の成長を支えているのですか。

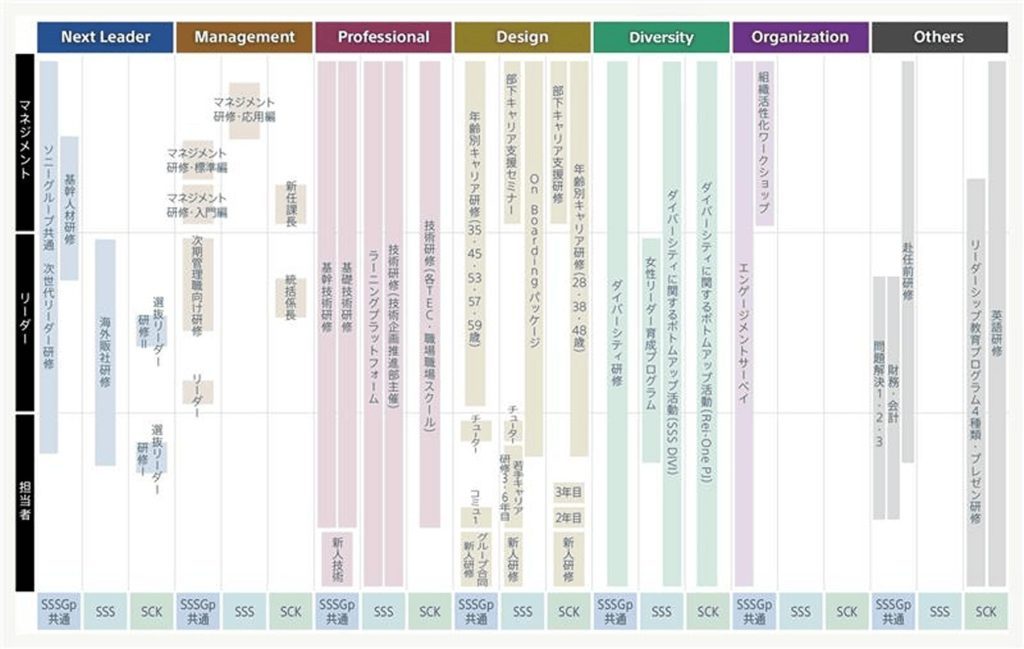

藤⾕:私たちは成長の重点テーマを6つに定め、その6つの柱を軸に、「個人」「組織」それぞれの側面からアプローチする「人材育成体系」というものを整えています。

まず「個の成長支援」の柱として、社員一人ひとりが、世界と戦える技術力を持てるよう成長を支援する「 Professional」、組織の屋台骨であるミドルマネジメントの成長を支える「Management」、次世代の経営リーダーを継続的に育成・輩出する「Next Leader」の3つを据えています。

また、人材が成長・活躍しやすい場作りを行う「組織風土の醸成」の柱として、社員が自らの意思で独自のキャリアを築くためのサポートを行う「Design」、多様な個が活躍できる環境づくりに向けた「Diversity」、チームや組織を開発するための「Organization」の3つを据えています。

この柱に沿って、社員の成長段階に沿った研修を行なっていきます。

原田:技術面のスキルアップはもちろん、人材としてステップアップしていくためのさまざまなカリキュラムがあるのですね。このように、育成ビジョンが体系的に描かれていると、企業側の求める人材像が明確に伝わりますし、社員側も「この会社に身を置くことで、どんなキャリアを描けるのか」といったことが考えやすくなると思います。

藤⾕:その点は、私たちもとても大切だと考えています。10年、20年と長く働いてもらいたいからこそ、個々人が自律的に道を選んでいけるよう、未来に向かってどんな成長の道があるのか、たくさんの可能性をしっかり伝えていきたいと思います。

また並行して、”大きな節目”のケアを重点的に行い、人材のステップアップを支えていきたいです。一般社員からマネジメントへ、そしてマネジメントから経営者へと移行するキャリアの転換期には、新たな壁にぶつかることが多くありますから。

原田:どんなサポートを行なっているのですか。

藤⾕:たとえば、一般社員からマネジメント職に上がる際には、入門・標準・応用と、段階に応じたマネジメント研修を行なっています。チームをマネジメントすることに苦手意識を持つ技術者・研究者の方の迷いや不安が払拭できるよう、細かなケーススタディも交えた内容としています。

そうしたスキルアップのサポートに加え、悩みなどを一人で抱え込まず、組織として協力しながら進んで行けるよう、心理的安全性を高めるような取り組みも行なっています。先日はマネジメントや職場のメンバーで約50⼈が野外に集まり焚き火を囲みながら、この仕事にどんな夢を持っているか、技術者として大切にしてきたことは何かなど、「自分」について語り合う研修を開きました。同じ組織で働く仲間の人となりや思いを理解し合う、有意義な機会になったと思います。

原田:仕事のことはもちろん、仕事以外のことも本音で話せる⼈がいるという安心感は、新たなチャレンジへの一歩を大きく支えますね。

「女性活躍」をより進歩させるために

―― SSSの人材育成体系の柱の一つに「ダイバーシティ」がありましたが、多様性を考えるうえで、活躍する女性の理系人材を増やしていくことは、半導体業界全体の課題なのかと思います。そのあたりは、皆さんどう感じていらっしゃいますか。

末廣:新卒の女性社員に話を聞くと、「大学の研究室と⽐べれば⼥性が多い環境だけど、部署などの垣根を越えないと、女性技術者同士のつながりが作りにくい」という声もあります。

原田:そもそも理系専攻の⼥性人材が少ない、というところが根本的な課題ではありますね。半導体業界で活躍する女性を増やすためには、早い段階から理系の進路に興味を持ってもらう必要があると思います。

一方で、「働き方改革」などによって企業の制度なども整ってきていますから、私が子育てとの両立を諦めた時代とは違い、仕事を続けやすい環境になってきているのではないかと思います。SSSではどうですか。

末廣:産休・育休をはじめ、制度は充実していますし、利用しやすいです。男女を問わずですが育休制度を活用して、取得後に同じポジションに戻って活躍している人が多いですね。

藤⾕:そうした制度面はもちろん、「女性技術者のつながり」を強化するような支援も、もっと積極的に行なっていきたいですね。

たとえば、現在マネジメント職にある女性社員に、どうやってキャリアを築いてきたのかを話してもらったり、近い年代の女性社員が集まるワークショップを行う機会を増やしたりしています。その後の懇親会は、やはり会話がとても盛り上がります。職場で共通の悩みや想いを共有できる人間関係が構築できることは、働きやすさを支える大切な要素だと思っています。

――ここまで、理系人材のキャリア形成について、さまざまな面からお話しいただきましたが、最後に、半導体業界で活躍することに興味を持つ技術者・研究者に向けて、メッセージをお願いします。

原田:改めて、私が半導体業界で特におもしろいと感じるのは、BtoB業界の中でも研究や開発のサイクルが非常に早く、スピード感をもって次々と新しいものづくりに携わることができるところです。「あの製品にもこの製品にも、自分たちが作った半導体が入っているんだ」という達成感を得られる機会はとても多いと思います。ぜひ多くの人に、この業界に飛び込んできていただきたいです。

藤谷:自分の手掛けた仕事が世界中の人たちを支えているという喜びを感じてほしいですね。イメージセンサーで世界トップシェアを誇るSSSでは、そうした実感もより得やすいのではと思います。

私がSSSに転職する際に印象的だったのは「技術に誠実な会社」であることでした。「自分が技術で実現したいこと」にウソをつかず、信頼される技術・製品を真摯に追求し続ける。そんな姿勢が、半導体を通じて世の中に感動を生むことにつながるのではないでしょうか。

末廣:技術者・研究者のキャリアアップの道筋は、さまざまあると思います。人事として、その道筋の可能性をできる限り具体的に示しながら、10年20年と長く働き続けたいと思える、より魅力的な環境をつくっていきます。「半導体業界で未来を創造する仕事がしたい」と考える技術者・研究者の方に、一人でも多くお会いできればうれしいです。

この記事にリアクションする