Contents

デジタルカメラの内部を解き明かす – “炙って”のぞく半導体チップの秘密

02

2025.05.16

- Text

- :周藤瞳美

- Photo

- :平郡政宏

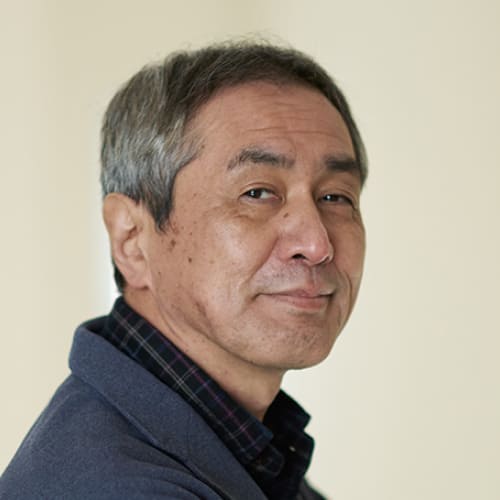

デジタルカメラには、イメージセンサーのほかにもさまざまな機能を司る半導体チップが数多く搭載されています。今回から実際にデジタルカメラを分解しつつ、普段見ることのできない半導体チップの内部構造を明らかにします。金沢大学教授・秋田純一(あきた・じゅんいち)先生とともに半導体が織りなすミクロの宇宙へ、深く潜っていきましょう。

※専門家の監修の下、安全面を配慮した形で作業をしています。本メディアとして個人の分解行為を推奨するものではありません

秋田先生は、ソニーのデジタルカメラ「サイバーショットDSC-H7」を分解し、イメージセンサーやメインボードなど内部構造を解説しました。イメージセンサーは人間の網膜に似た役割を持ち、CCDからCMOSへの技術進化や、複数チップを組み合わせたSIP構造なども紹介。分解や観察を通じて、若い世代の技術への理解や主体的な学びの重要性を強調しています。

デジタルカメラを構成する多様な素子たち

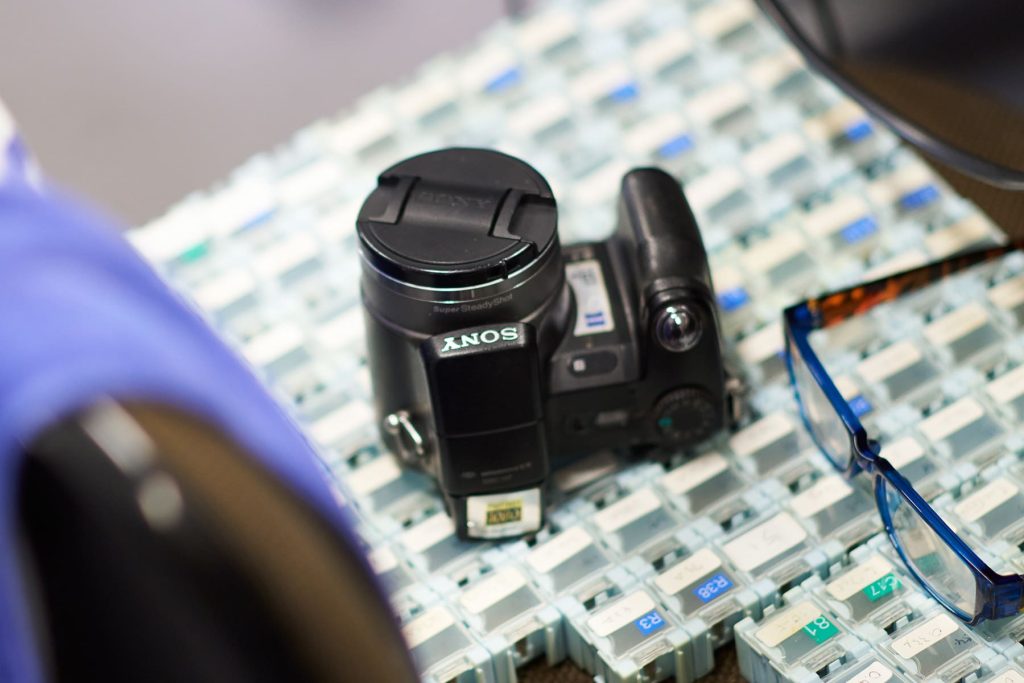

——前回は秋田先生の研究者としてのスタンスを伺いました。今回はさっそくソニーのコンパクトデジタルカメラ「サイバーショットDSC-H7」の分解をしていただきます。

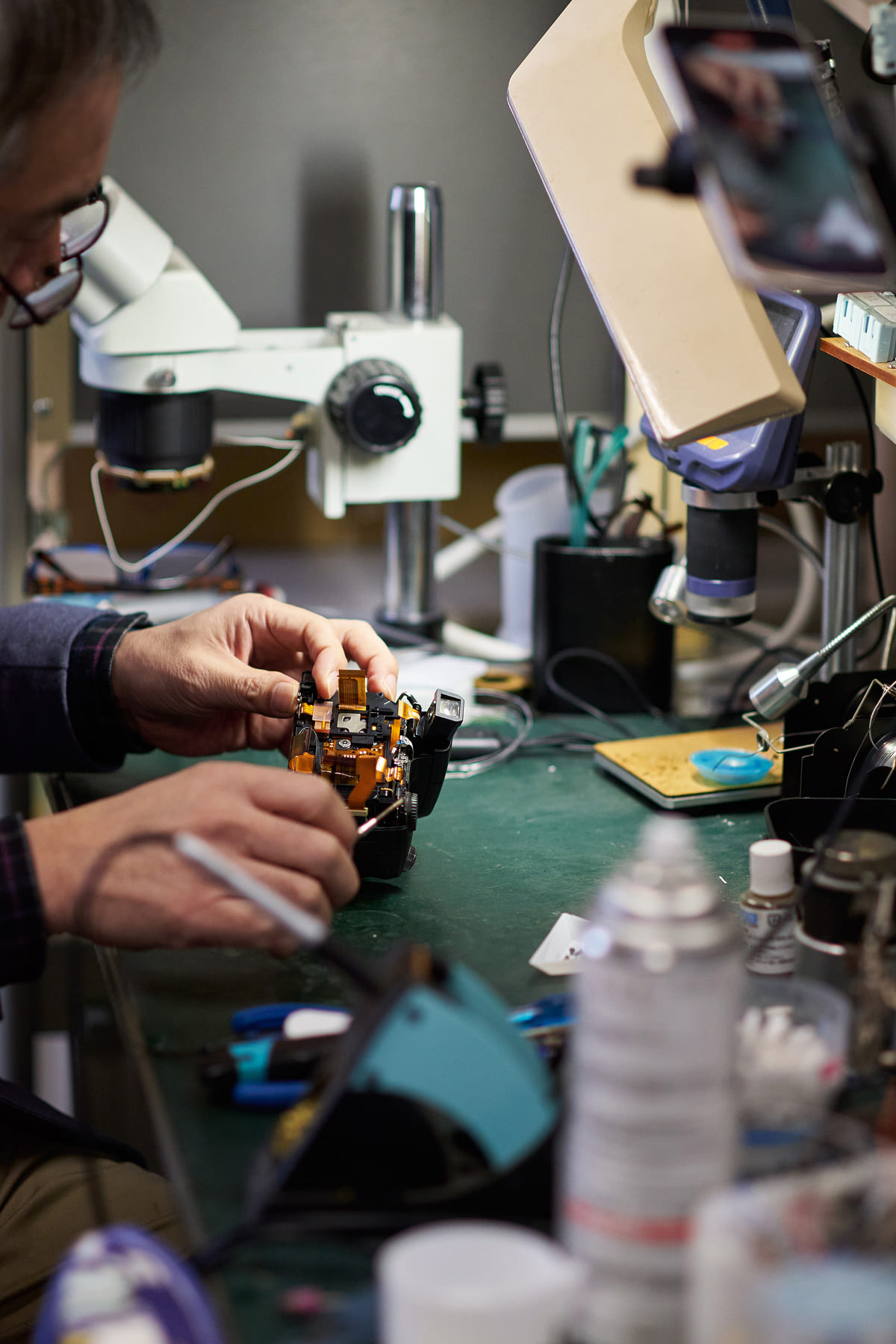

秋田:この機種は2000年代に発売されたものですね。なるべくイメージセンサーが大きそうなものをと思い選びましたが果たして。とりあえずまずは、ドライバを使ってネジを外し、カメラの外装を取っていきましょう。

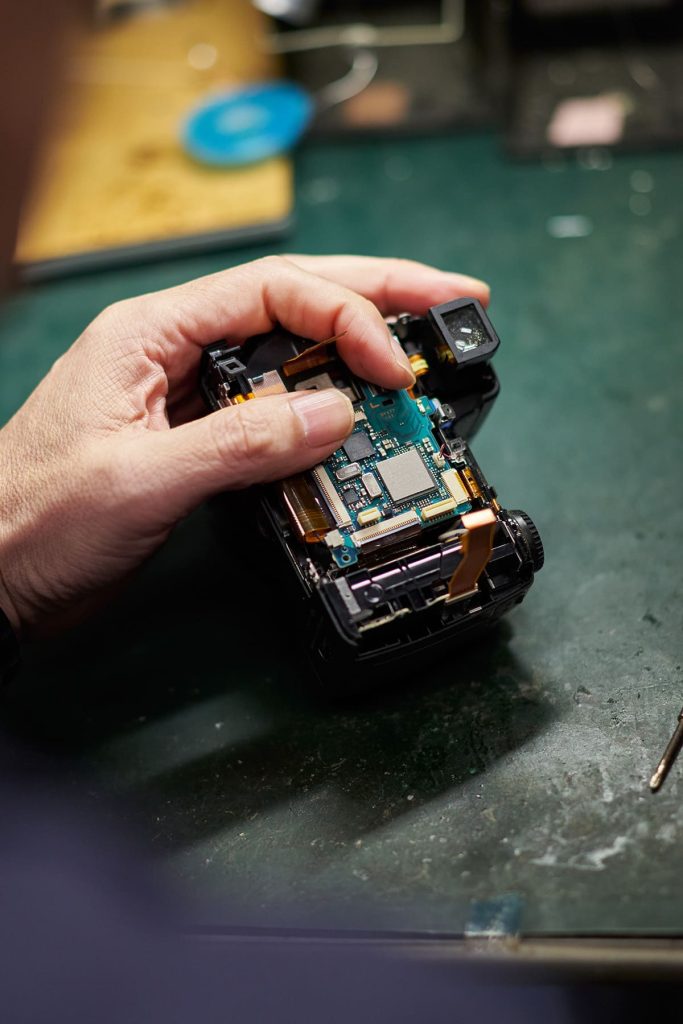

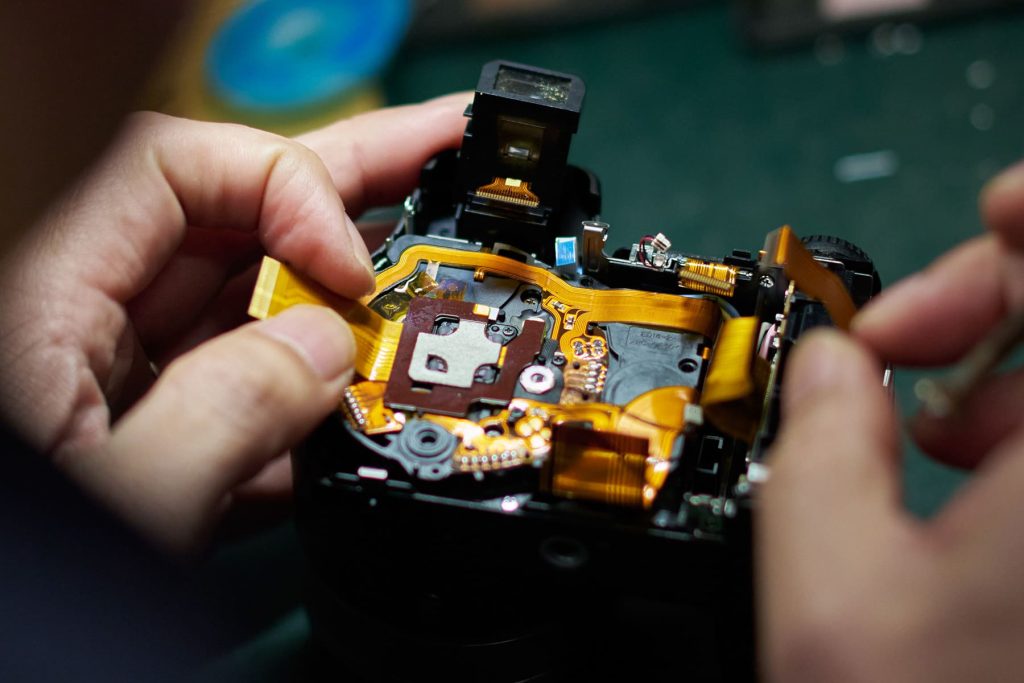

——外装が外れました。このオレンジ色のテープは何でしょうか?

秋田:フレキシブル基板ですね。FPC(Flexible Printed Circuits)とも呼ばれます。プラスチックのフィルムに銅などの導体箔が貼りあわされたプリント回路基板です。配線密度が高く、柔軟に変形できるのが特徴です。別の身近なものだとノートPCのヒンジ部分などに使われていますね。

——FPCを外すと緑色の基板が見えてきました。

秋田:はい。基板には複数の半導体チップが搭載されています。レンズ側にあるのがメインボードです。液晶側にある基板は、スイッチとディスプレイに関連したものでしょう。

メインボードの前にファインダーを見てみましょうか。中身はかなり小さいですね。LCOS(Liquid Crystal On Silicon)というディスプレイがあります。シリコンチップの上に液晶が直接載せられた構造で、メインのディスプレイとは別にファインダー専用のディスプレイとして使われています。その隣にはRGB LEDが光源として配置されています。

このままいったんメインボードを外してしまいます。一見すごく複雑なようですが、構造自体はシンプルですね。

——非常に淡々と進められていますが、電子機器の中を見ていく際、普段からどのような意識で作業をされているのでしょうか。

秋田:この部品は今どこが押さえられているのか、どこをどの順で外せば狙い通りに進むのかを考えながら進めていくわけですが、ネジを外す工程はフリークライミングのようだなといつも思いますね。ルートを探りながら次のポイントを見つけて一手歩一手歩進んでいくのはこういう感覚なのだろうかと。

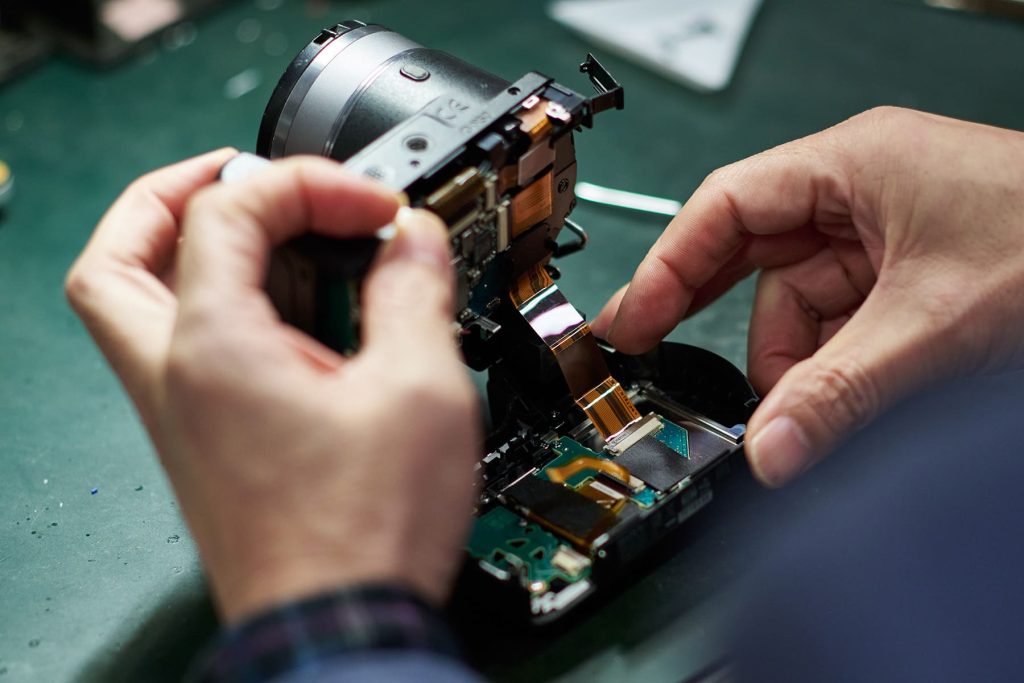

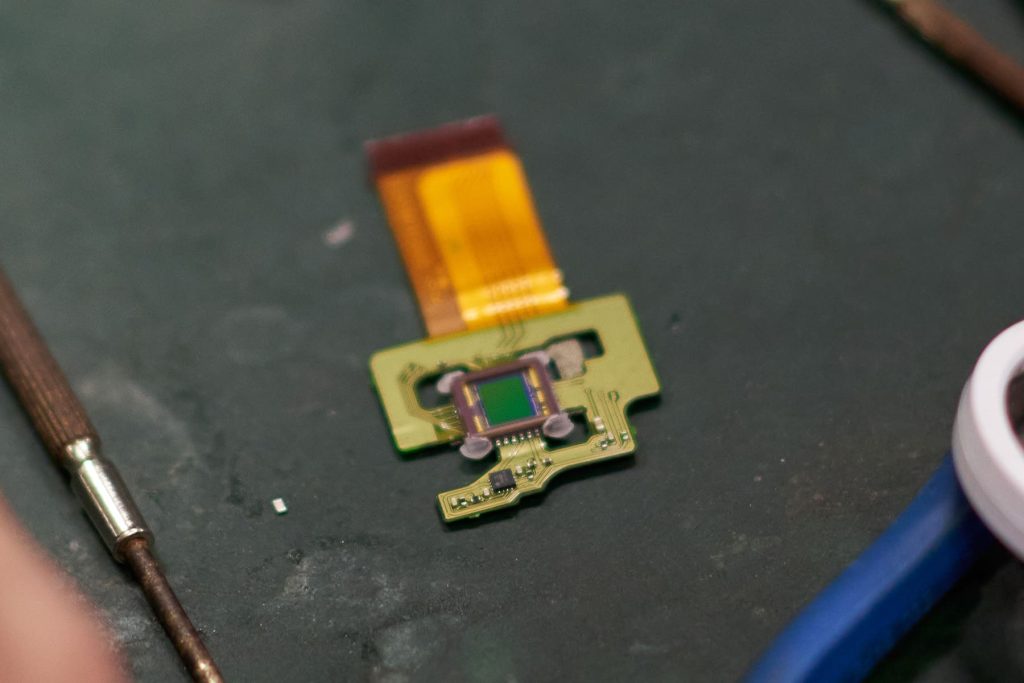

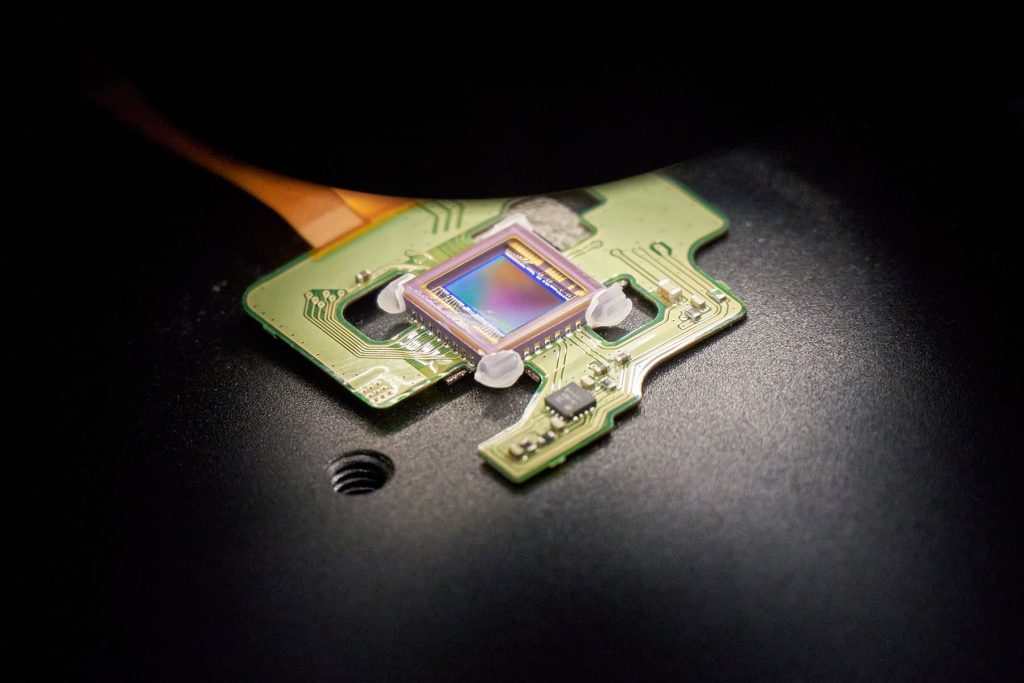

……そうこう言っている内にメインボードが外れまして、見えました。レンズの真後ろに当たる部分にあるのが本丸のイメージセンサーですね。

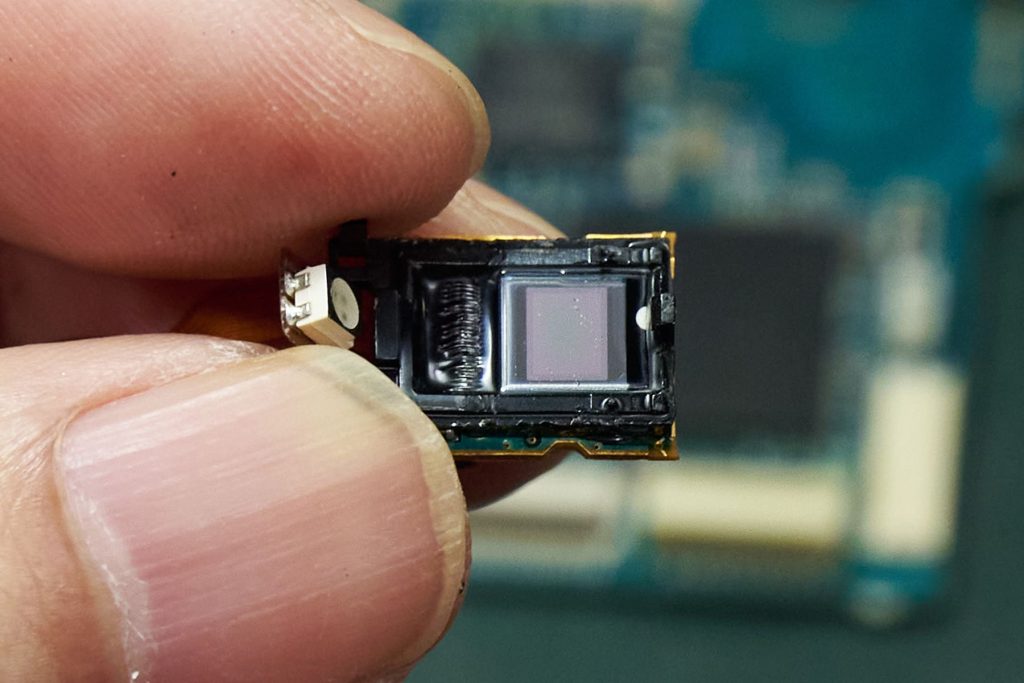

イメージセンサーは光を電気信号に変換する半導体チップで、人間の眼のような役割を果たしています。サイズが大きいほど性能が向上し、値段も高くなります。現在はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)が主流ですが、これはイメージセンサとして最初に実用化されたタイプと同じCCD(Charge Coupled Device)だと思います。CCDからCMOSへ移行するちょうど過渡期の時代のデジタルカメラですね。

——イメージセンサーって思ったより小さいですね。

秋田:今多くの人が目にする「レンズが外れていてセンサーが見えているカメラのビジュアル」がいわゆる「デジタル一眼」と言われるカメラで、「フルサイズ」とか「APS-C」といったセンサーを積んでいるものがほとんどですからね。このタイプのカメラだとこれくらいです。

ちなみに、CCDは高画質ですが読み出し速度が遅く、高解像度データ処理には不向きでした。一方、CMOSは低消費電力、高速読み出し、小型化が可能で、特に解像度や動画性能を求める市場のニーズに応える形で注目されたという特徴と経緯があったりします。ソニーは他企業よりもいち早くCMOSへの投資を集中させる決断をしたことで、イメージセンサー市場で圧倒的にシェアを伸ばすことができたんですよね。

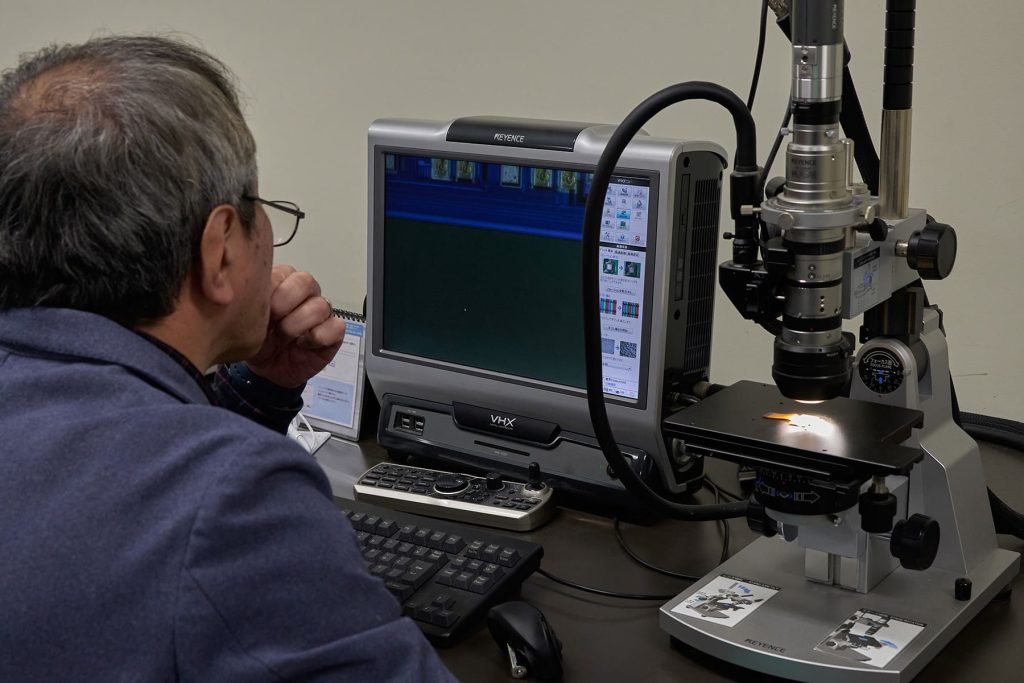

というところで、この大きさを肉眼で見ていくのはさすがに限界があるので、顕微鏡を使ってちょっと寄ってみましょう。

イメージセンサーと人間の眼の共通点・相違点

秋田:イメージセンサーは3〜4層で構成されていて、今顕微鏡で見えているのはシリコンの上にある電源系の配線ですね。このカメラの画素のサイズは、計算すると一片が2μmぐらいになります。可視光の波長よりは長いですが、かなり小さいので顕微鏡でも見えるか見えないかくらいの大きさです。最近のイメージセンサーの画素はもっと小さく、一片が1μmより小さいものも多いです。これは可視光の波長と同じぐらいになります。

——改めてですが、イメージセンサーはどのような役割を果たしているのでしょうか。

秋田:イメージセンサーのフォトダイオードは、人間の眼の網膜にある光を受容する視細胞に相当します。視細胞ではレッド(R)、グリーン(G)、ブルー(B)の3種類の色も感知します。この3色がいわゆるRGBですね。同様に、イメージセンサーはRGBフィルターを使用して色情報を取得します。イメージセンサーは外から見えるという点でも網膜と似ています。健康診断で眼底検査をして血管の状態を直接見るのと同じで、必ず外から見えるんです。

——では逆に、人間の眼と異なる点はどこでしょうか?

秋田:それは私の研究テーマの一つに関わる話です。イメージセンサーの画素は技術的な制約により格子状に並んでいます。この構造が原因で、特定の方向の線にジャギー(段差)が発生することがあるんです。これを「方向特異性」と呼びます。一方で、人間の網膜の受容体はきれいな格子状ではなく、不規則に配置されています。私はそのような人間の視覚特性を模倣した新しいイメージセンサーの研究に取り組んできました。格子状ではない構造のセンサーをつくれば、人間の視覚により近いイメージングが可能になるというアイデアです。

「炙る」とわかる半導体チップの内部構造

——では次はメインボードを詳しく見ていきましょう。

秋田:銀色の素子は安定した周波数を発生させるためのクロック用発振器です。センサーからのアナログ信号をデジタル信号に変換する回路システムであるAFE(Analog Front End)のようなものも見当たりますね。一番大きなものがメインプロセッサでしょう。

——では、ここから「炙る」工程も含め、半導体チップのより詳細な仕組みに迫っていければと思います。

※専門家の監修の下、安全面を配慮した形で作業をしています。本メディアとして個人の分解行為を推奨するものではありません

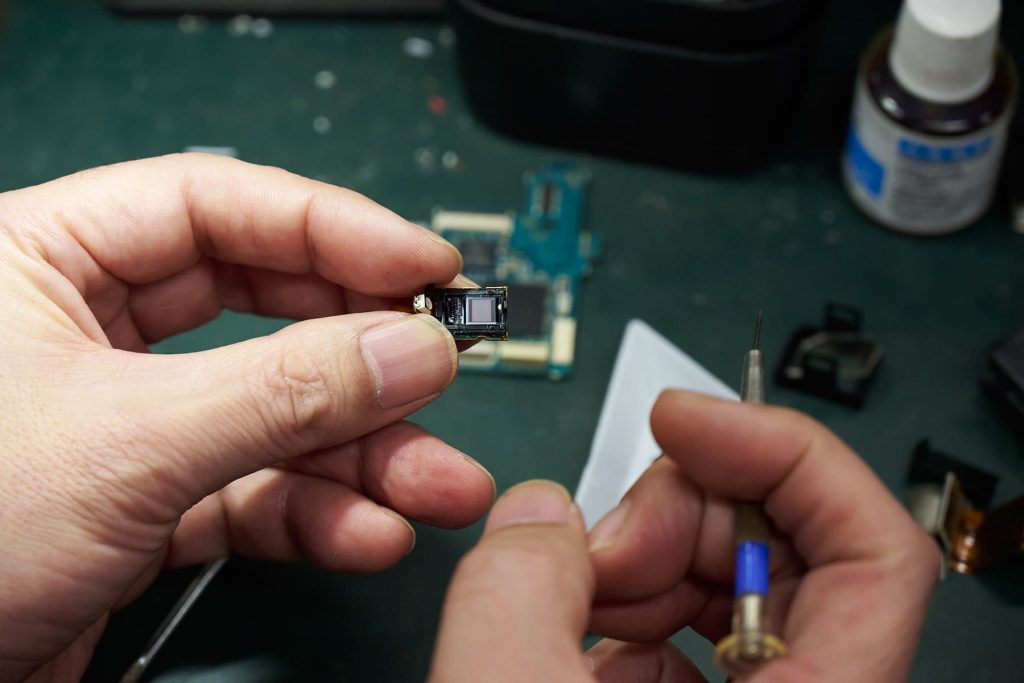

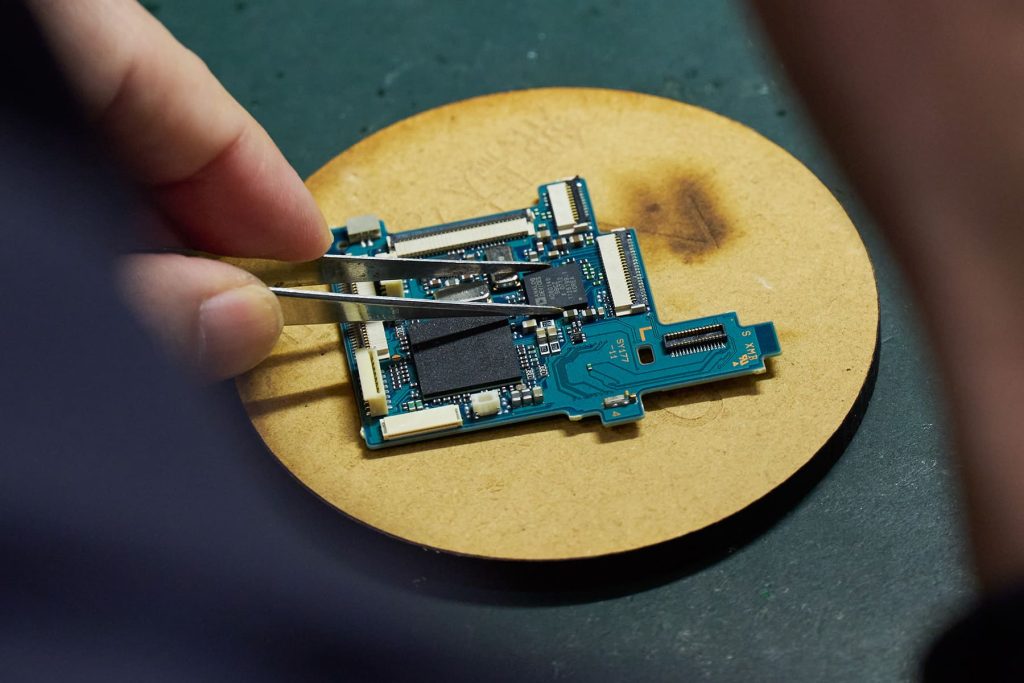

秋田:まずは半導体チップを取り外すため、熱ではんだを溶かしていきます。書籍『揚げて炙ってわかるコンピュータのしくみ』で紹介している方法では、基板ごと油に入れて揚げます。有鉛はんだで200度くらい、鉛フリーはんだでも240~250度で融解するので、熱めの天ぷら油くらいの温度で処理するイメージです。

ただ、今回は場所の都合上、ホットブロワーという熱風が出る機材を用います。

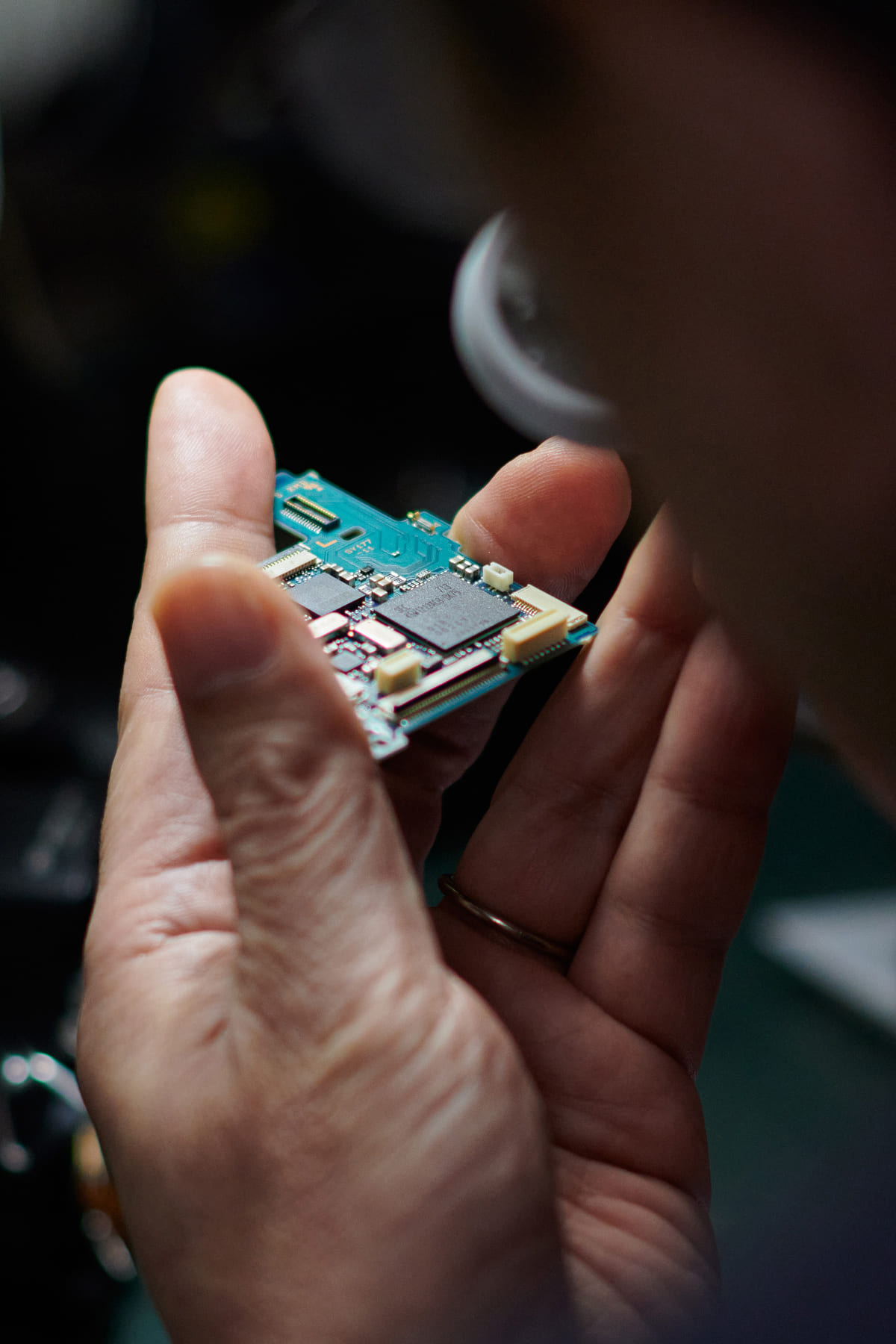

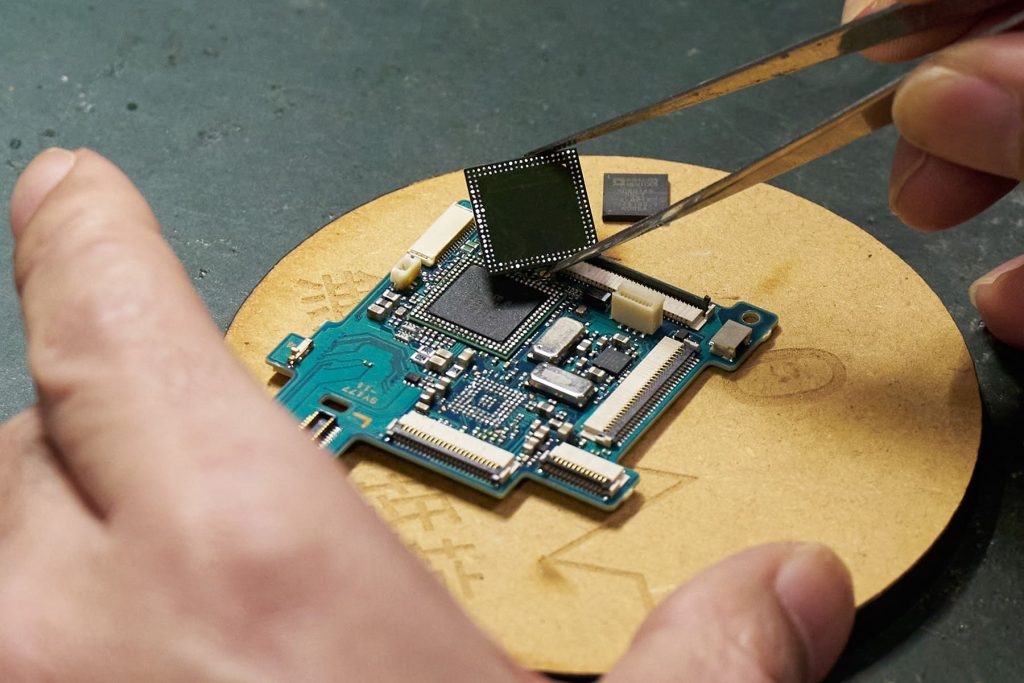

秋田:メインプロセッサらしきものは二層構造になっていましたね。上のチップがメモリーで、下のチップが画像処理プロセッサでしょう。メモリーと画像処理プロセッサは頻繁にデータのやり取りをするので、近くに置くのが効率的なんです。

何をするにせよ、最終的には物理法則の壁に当たるので、光の速さで移動していたとしても「近い方が速い」のは変わらないんですね。

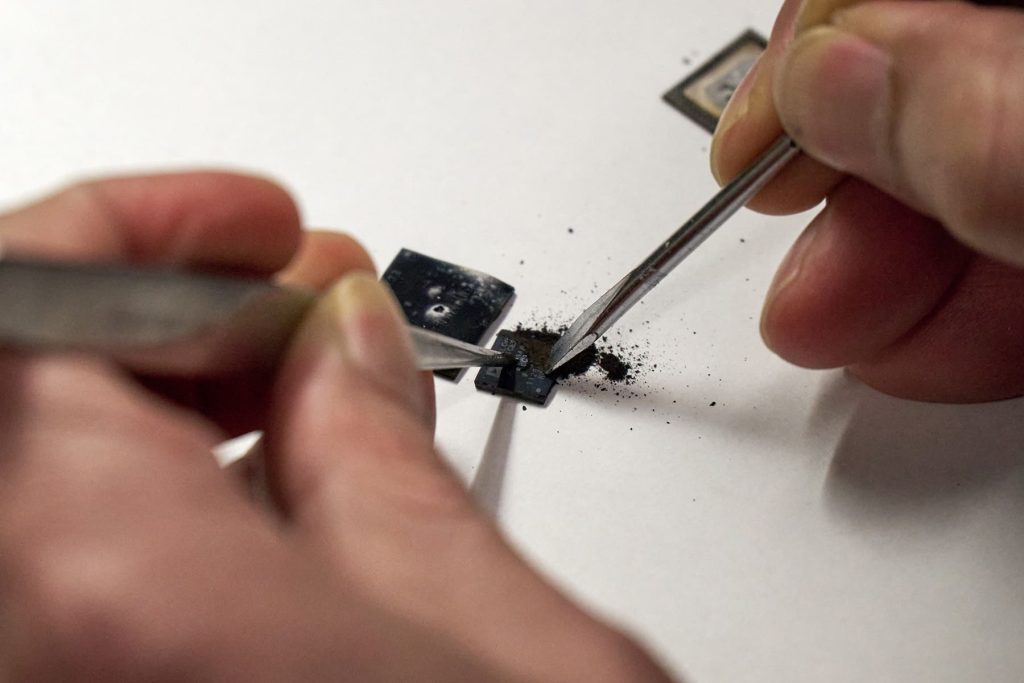

メインどころのチップがきれいに外れたところで、チップの内部を見るためにバーナーで炙ってみましょうか。

——そもそもなぜ“炙る”のでしょうか。

秋田:チップを覆っている黒いパッケージのプラスチックを取り除くためですね。そのチップがどんな役割を担っているか、配線のパターンから把握できることがありますし、そもそもパッケージの中に複数枚のチップが入っていたりということもあるので、まずはパッケージを取り除かないとはじまりません。

そしてそのパッケージは炭化させると取り除きやすくなるので、炙るという作業が有効なわけです。使われているプラスチックの素材によって炙った結果がやや変わって、白く灰になるものと黒く焦げるものがあります。炙った後は、まわりから削って崩していくと中のチップが見えてきます。

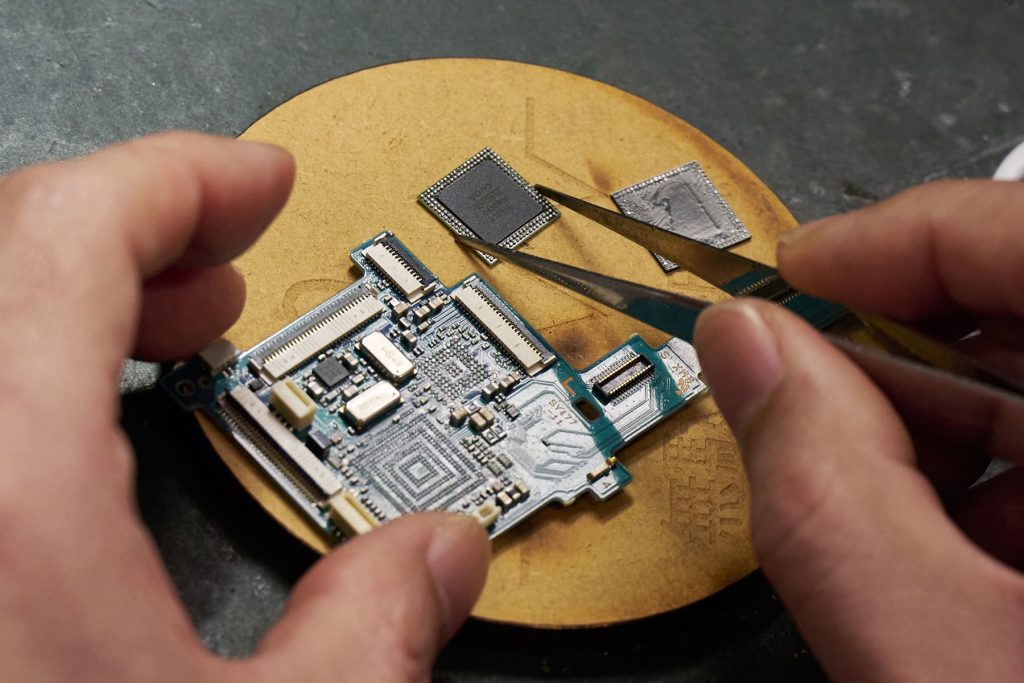

秋田:これからパッケージを崩して中身を見ていきます。まずAFEと思われる小さいほうの黒く焦げたチップを見てみましょう。

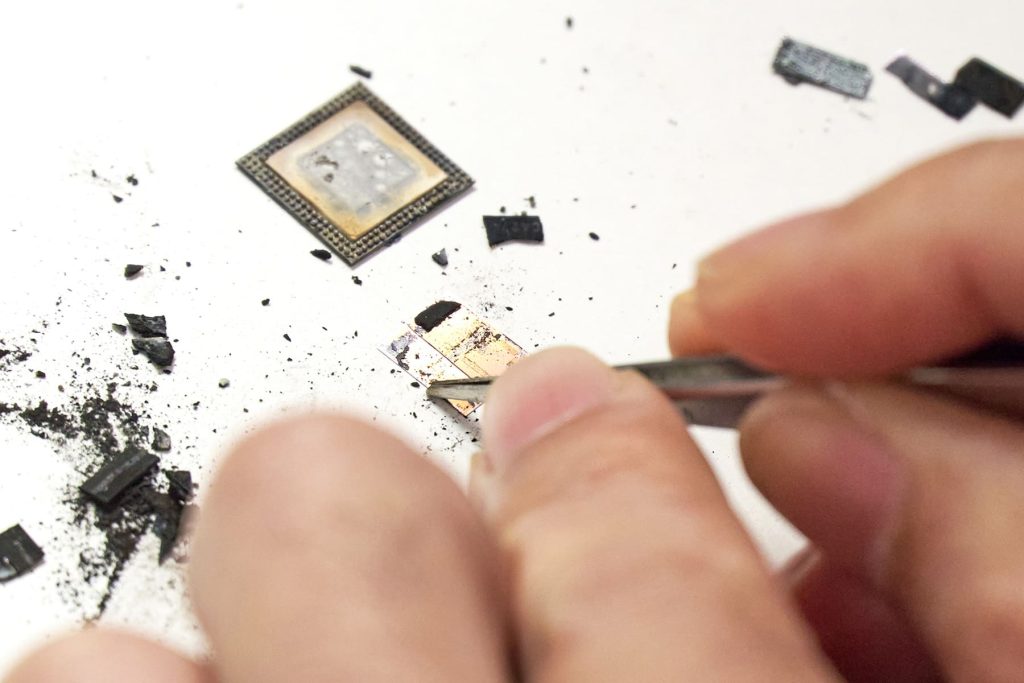

2枚の半導体チップが出てきました。これはSIP(System In Package)と呼ばれる構造で、複数のチップを一つのパッケージに収めています。

分かれているのにはいくつか理由があります。機能によって工場での最適なつくり方が異なるんです。特に不純物の素子内の分布の関係上、別々に製造したほうが効率的な場合があります。昔は一つのチップに集約されていたのですが、技術進化の過程で分業化されてきました。さすがに一つひとつの機能まで把握するのは今日のところは難しいですが。

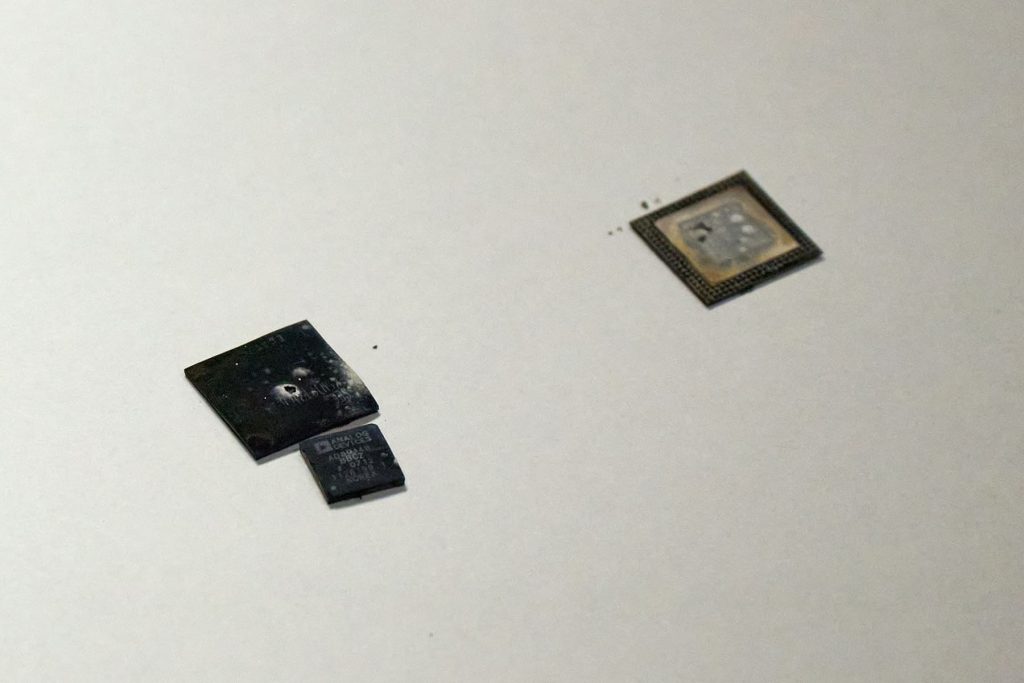

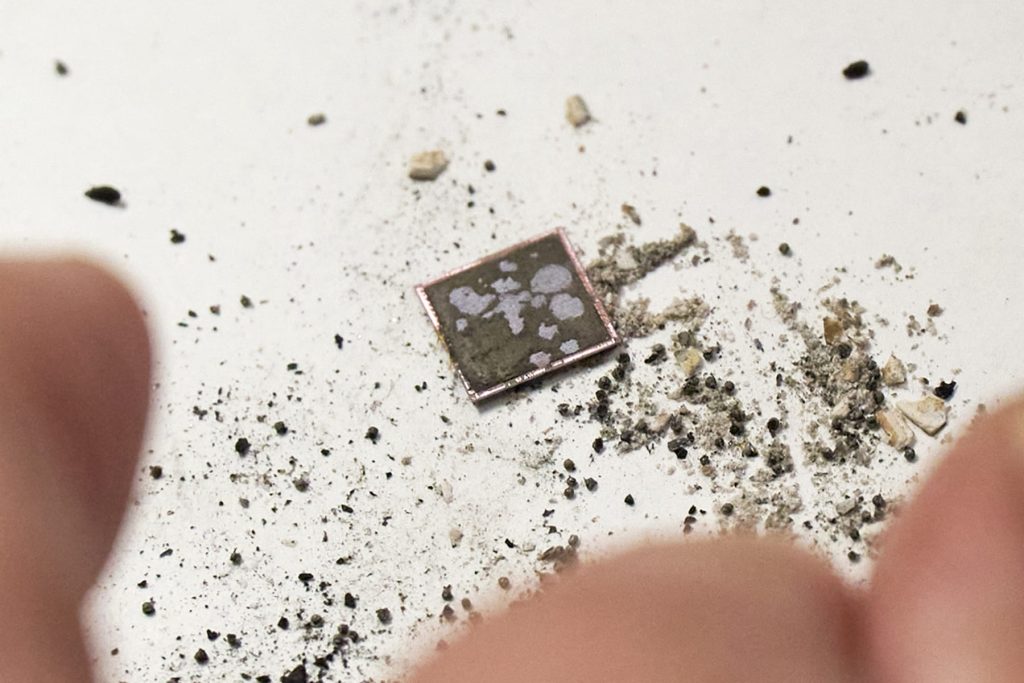

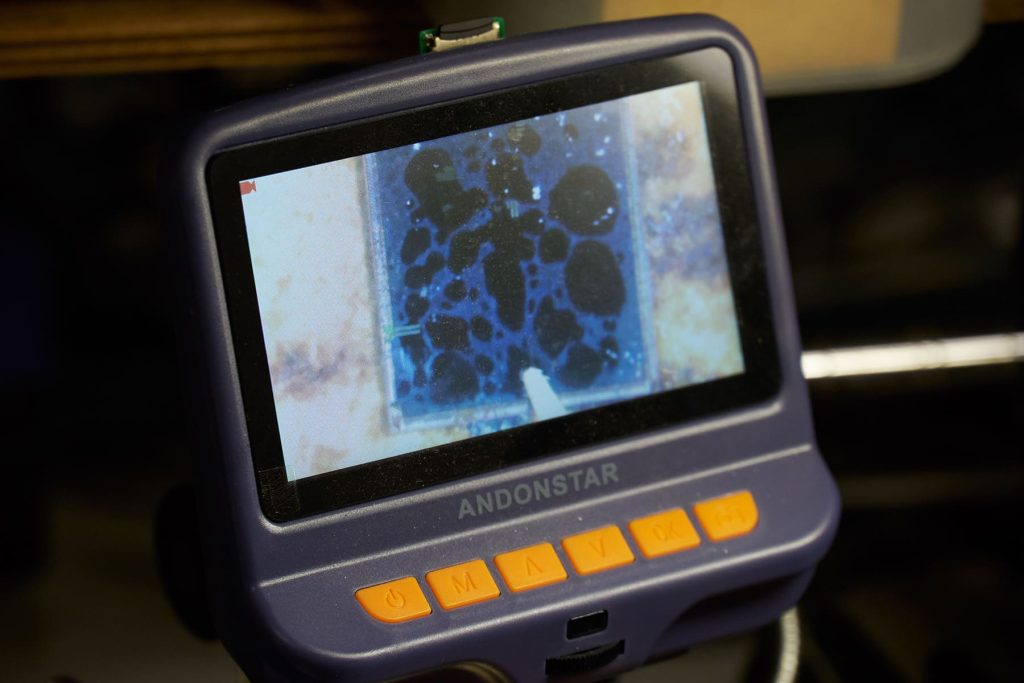

大きいほうの黒く焦げたチップは、先ほど2層構造になっているのを確認したものの片方ですね。DRAM(Dynamic Random Access Memory)と呼ばれる半導体メモリーの一種ですね。一時的に画像を保存しておく役割があります。よく見るとマス目状の規則的な構造になっており「田」という字のようにそれらが大きく4分割された構造をしています。これはデータにアクセスしやすくするための工夫です。これは「パッケージを取り除いて配線パターンを見れば機能がわかる」の典型的な例かと思います。

——それに重なっていたもう一方の白く灰になったパッケージのチップが、画像処理プロセッサということですね。

秋田:はい、ソニーの「BIONZ®(ビオンズ)」という画像処理プロセッサです。ここでは、イメージセンサーから送られてきた生データに対してホワイトバランス調整や色補正を始めさまざまな処理を施します。カメラの画質を決める重要な部品です。表面は電源配線なので外から見えにくいですが、DRAMとは違って上下で非対称の構造になっているのがわかります。

拡大鏡で見るともう少し表面の様子が分かりやすくなりますかね。今回できる範囲だとこんなところでしょうか。

——ありがとうございました。普段目に触れない部分を実際に見ることができて、半導体へのイメージがより具体的になりました。

秋田:今回は皆さんに、「日常的に触れている電子機器の仕組みを、より手触り感のある形で知っていただく」ためにデジタルカメラの分解を行いました。前回お話しした通り、今、若い人たちの間で技術の仕組みを明らかにしていきたいという欲求が高まっているのを感じます。これは、技術を主体的に理解したいという意思の表れだと思っています。そういった意欲に少しでも応えられたのであればなによりです。

この記事にリアクションする