Contents

技術をブラックボックスから取り出す。その研究スタンスに込めた「半導体の民主化」実現への想い

03

2025.05.16

- Text

- :周藤瞳美

- Photo

- :平郡政宏

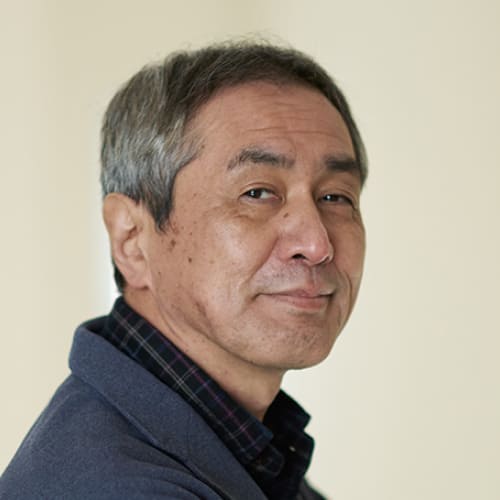

「分解することで初めて真実が見える」。金沢大学教授・秋田純一(あきた・じゅんいち)先生は技術理解の本質をそう説きます。「自分の設計した半導体チップを秋葉原で販売する」という夢に込められた「半導体の民主化」に対する思いとは。テクノロジーと向き合う姿勢を問い直す、半導体探検の最終章をお届けします。

秋田先生は、デジタルカメラの構造自体は大きく変わっていないが、イメージセンサーの高解像度化や画像処理技術などが進化していると述べています。今後はスマートフォンで多くのニーズが満たされる一方、ロボットビジョンや自動運転など新分野での技術革新が期待されます。また、技術を推測でなく事実に基づいて理解する姿勢や、「なければ自分でつくる」という創造的な発想の重要性を強調。理系・文系を問わず、根拠に基づく判断力や主体的なものづくり体験が、半導体業界の価値創造とイノベーションにつながるとしています。

「より鮮明に」から「より広い用途」へ。転換期にあるイメージセンサー

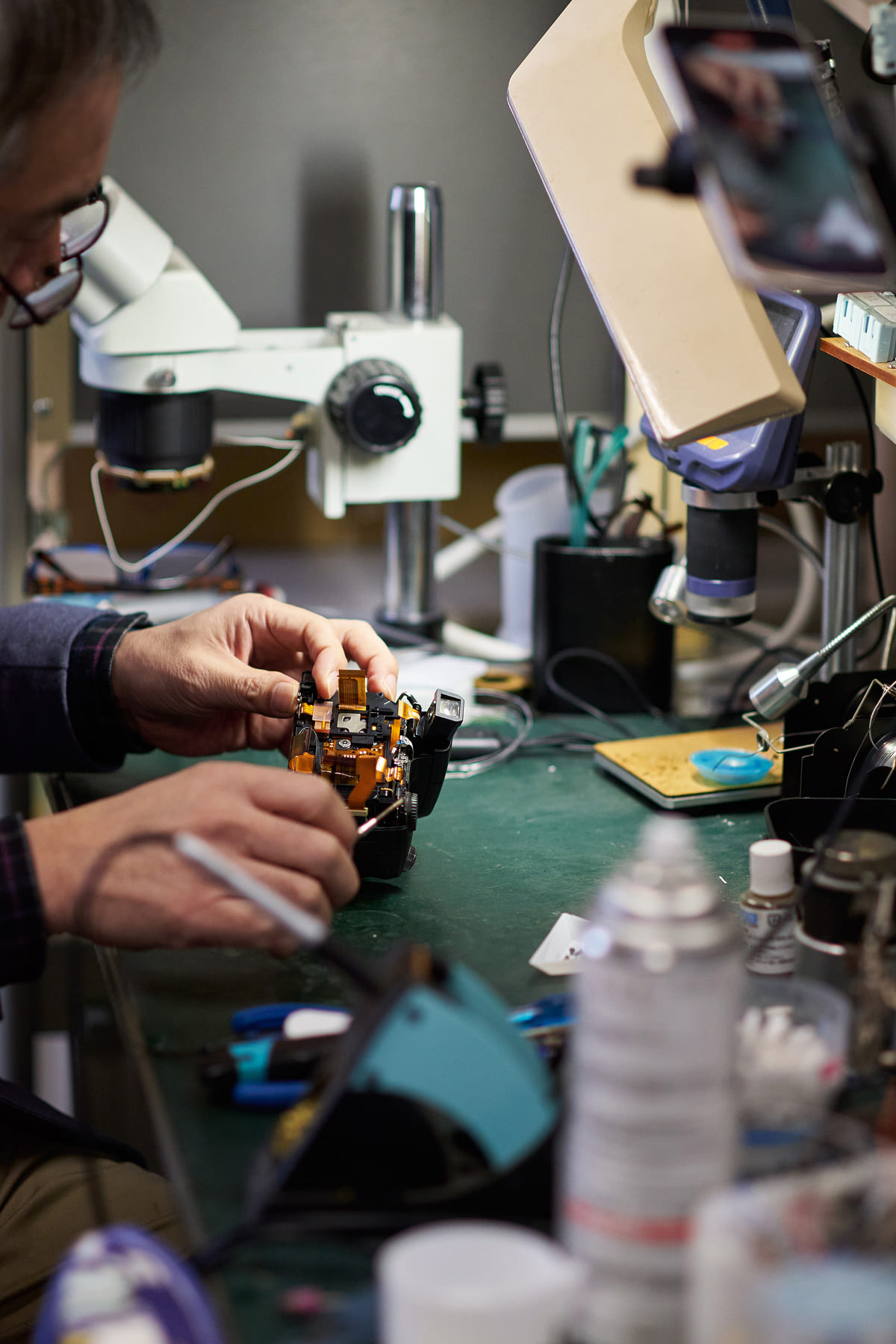

——前回はソニーの「サイバーショットDSC-H7」という約20年前のデジタルカメラを分解していただきました。中身をご覧いただいて、たとえば現在のカメラと比べての違いなど、何か感じられたことはありますか。

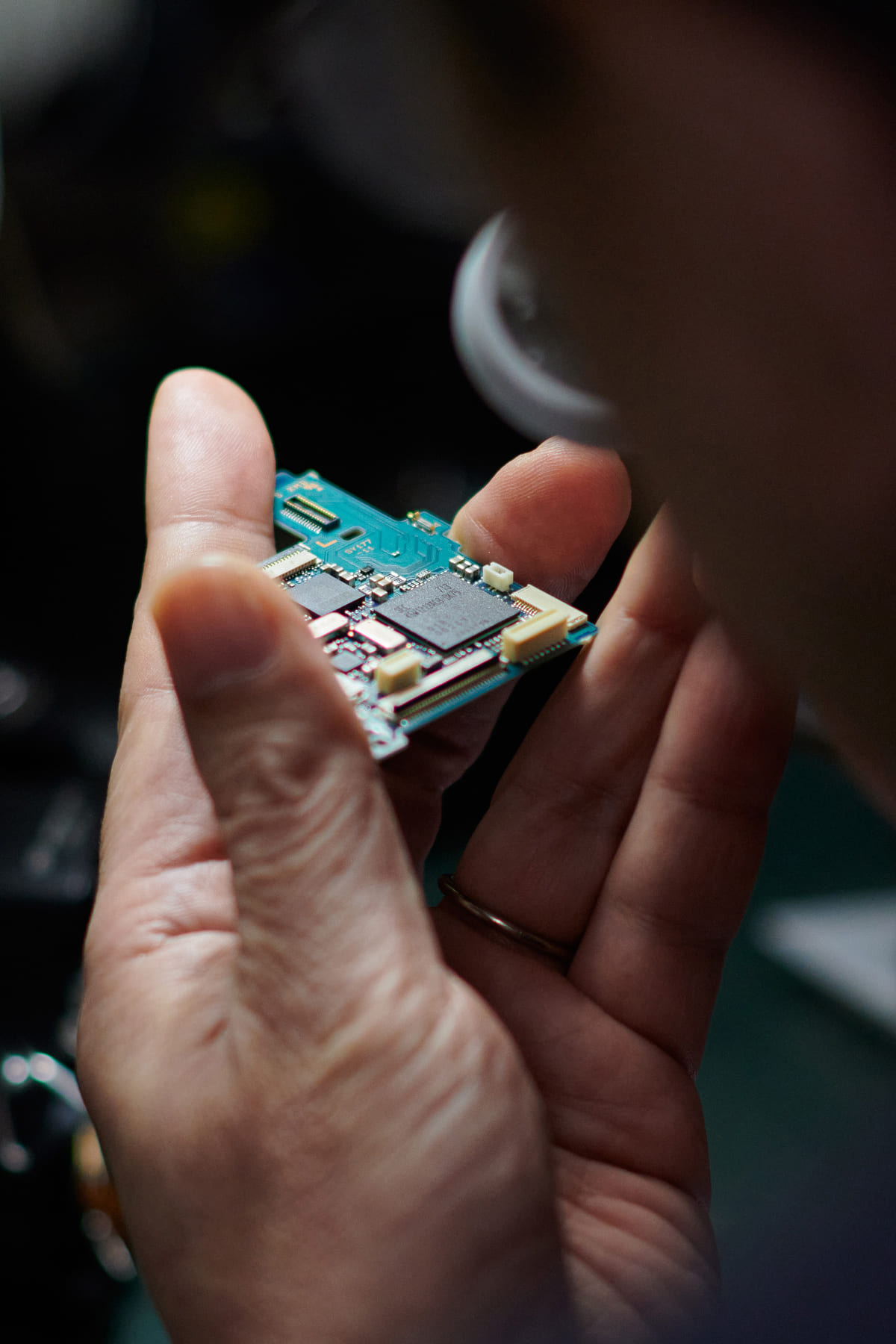

秋田:先程分解したカメラの構造については、現在発売されているものと比べてそこまで大きな差はないと思います。もちろんイメージセンサーのサイズや画素数、画像処理アルゴリズムなどの進化はあります。これらはムーアの法則に従った順当な進化です。

――イメージセンサーのさらなる技術進化に向けて、どのようなことをお考えでしょうか?

秋田:一般ユーザーのニーズの多くをスマートフォンのカメラで満たせるようになった今、純粋に「きれいな画像を撮る」という観点では、どうしても技術的にできることが少なくなってきています。研究者としてはこれからどう進むべきか悩ましい状況です。

ただ、「きれいな画像」も、ロボットビジョン、自動運転、監視・検査システムなどの分野でニーズが生まれていて、これらはまだフロンティアであり、技術的な課題も多く残されています。こうした方向に照準を合わせれば、やれることはまだまだたくさんあると考えています。

「分解」が真実を明かす。技術を理解する本当の意義

——技術をブラックボックスにしておかず、その中身を理解することの意義についてお考えを聞かせてください。

秋田:大切なのは「世の中の技術を、推測ではなく事実に基づいて理解する」という姿勢です。

過去に、ある電子機器について「内部に問題がある」といううわさが広まったケースがありました。メディアでは専門家の話として報じられましたが、私にとって信頼できる情報なのか疑問でした。少し経って知り合いの分解のプロフェッショナルがその電子機器を実際に調査してみたところ、該当するような事物や事象は確認できず、報道されているような問題はないとなりました。これは推測ではなく、実際に分解して確認した事実に基づく判断です。

つまり「分解する」ということは、単なる想像や憶測ではなく、目の前の現実を直視することにほかなりません。実際に自分の目で見て確かめたうえで初めて「これは事実」「これは違う」と判断できるようになるわけです。

——フェイクニュースなどが問題視されるなか、何でも鵜呑みにしない姿勢は今後ますます重要になってきていますね。

秋田:そうですね。特に技術分野に馴染みがない人たちほど、科学的な解釈や数値的な検証を避け、ものごとを定量的に理解することから遠ざかっているように感じています。

最近の例でいえば、「生成AIは何でもできる」という誤解がありますが、実際に自分でツールを数時間でも使ってみれば、生成AIに何ができて何ができないかをある程度肌感で理解できるはずなんです。しかし、それをやらずに憶測で話す人も少なくありません。

「自分は文系だから」と技術的な理解を避ける方もいますが、理系・文系という分け方で思考を分断すべきではないと思います。得手不得手はもちろん人それぞれあります。大事なのは、実際に確かめた根拠に基づいて、自信を持って自分の判断や意見を述べるということです。それこそが科学技術を理解する本当の意義だと考えています。

——そのような社会を実現していくために必要なことは何でしょうか。

秋田:「完成品を使う」だけでなく「自分でつくってみる」といった体験を増やすこと。特に重要なのは「なければつくる」という発想を持てるようになることです。何かが必要なとき、既存のものから選ぶだけでなく、必要なものがなければ自分たちでつくり出せる。そうした思考が広がれば社会はもっと創造的になるでしょう。

私自身も、一回目でお話ししたような取り組みを通して「ない」というところで諦めていた人たちが次の一歩を踏み出せるように道具立てをしていきたいんです。それにより、技術に携わる人たちの裾野を広げていければと思っています。

——デバイスメーカー側に期待されることはありますか?

秋田:「ユーザー」の裾野を広げてほしいと思います。たとえば、ソニーの技術力は非常に高いと思いますが、そんな最先端のイメージセンサーが搭載されたカメラシステムを研究者や開発者が使いやすい形で提供してほしい。具体的には、SDK(あるシステムに適したソフトウェアを開発するために必要なプログラムや文書などをパッケージ化したもの)を公開して、私たちがそのセンサーを使って独自のシステムを開発できるようにしてもらえるとよいですね。

文系・理系の話ではないですが、今「B2B・B2C」という分類がされることが多いかと思います。前者が「ビジネスtoビジネス」(法人向け)、後者が「ビジネスtoコンスーマー」、(消費者向け)を指しますが、技術を広めるにはこの2方向では足りないんです。「多くの人に触れてもらう」とした時に消費者向けの製品がつくられることが多いですが、おもちゃのレベルで終わってしまうことがほとんどです。それでは広がらない。もう一つの道「B2D(ビジネスtoディベロッパー)」(開発者向け)の製品が多く出まわることで、想定外の用途や革新的な応用技術が生まれるのではないでしょうか。そうなることを期待しています。

設計から製造まで「半導体の民主化」へ向けた挑戦は続く

——秋田先生の今後のビジョンをお聞かせください。

秋田:私の夢は、自分でつくった半導体チップが秋葉原で売られることなんです。自分で設計したものが店頭に並び、誰かがそれを使ってまた新しいものをつくる——そうした循環が生まれれば、技術はもっと身近になり、新しい可能性が開けるはずです。少なくともそういう人が生まれる素地をつくれたらと思っています。

これまで、個人で集積回路設計が可能なツールキットを開発・公開し、いわゆる「半導体の民主化」に準じるような取り組みを進めてきました。その中で、一番のハードルとなるのが「製造」です。いくら世の中が進歩しても、半導体そのものは物質です。たとえば、超高純度なシリコンの結晶が必要だとか、管理されたクリーンルームがなければまともな製品がつくれないといった状況は変わりません。

私は、定年までの残り10年でこの「半導体製造の民主化」に挑戦したいと考えています。見当がつかないからこそ研究しがいがある。今は私しかいないだろうという自負もあります。お金と設備があれば半導体はつくれますが、どうやったら一般の人も参加できるような形にできるか。それを追究していきたいですね。

——最後に、若手技術者に向けてメッセージをお願いします。

秋田:今は技術者にとって最高の時代です。かつては古い価値観に縛られることもありましたが、今は若い人たちが自由に発想し、活躍できるようになってきています。世間で言われている区分けにとらわれず、自分自身の興味関心に素直に向き合い、技術を理解し、創造する喜びを感じてほしいと思います。

この記事にリアクションする