Contents

サーキュラーエコノミーは「地球のため」だけじゃない

01

2025.07.25

- Text

- :鷲尾 諒太郎

- Photo

- :平郡 政宏

経済と社会、環境の多面的な持続可能性が叫ばれる今、「サーキュラーエコノミー」に注目が集まっています。サーキュラーエコノミーの「廃棄物を出さない仕組み」を実現するためには、テクノロジーの力も欠かせません。

本企画では「食」と「農業」を切り口に、サーキュラーエコノミーとテクノロジーの関係を紐解きます。サーキュラーエコノミーの入門書『サーキュラーエコノミー実践』の著者で自らも実践者である安居昭博(やすい・あきひろ)さんが、未経験から「サーキュラーな農業」に挑む株式会社NDYunited 代表取締役の遠藤康平(えんどう・こうへい)さん、そしてNDYunitedとともに「土壌水分センサー」の実証実験を進める、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS)の清水和洋(しみず・かずひろ)さんと語り合いました。

鼎談は、実際に土壌水分センサーを活用してトマトを栽培するNDYunitedのハウス内で行われました。初回のテーマは、ビジネスとしてのサーキュラーエコノミーです。

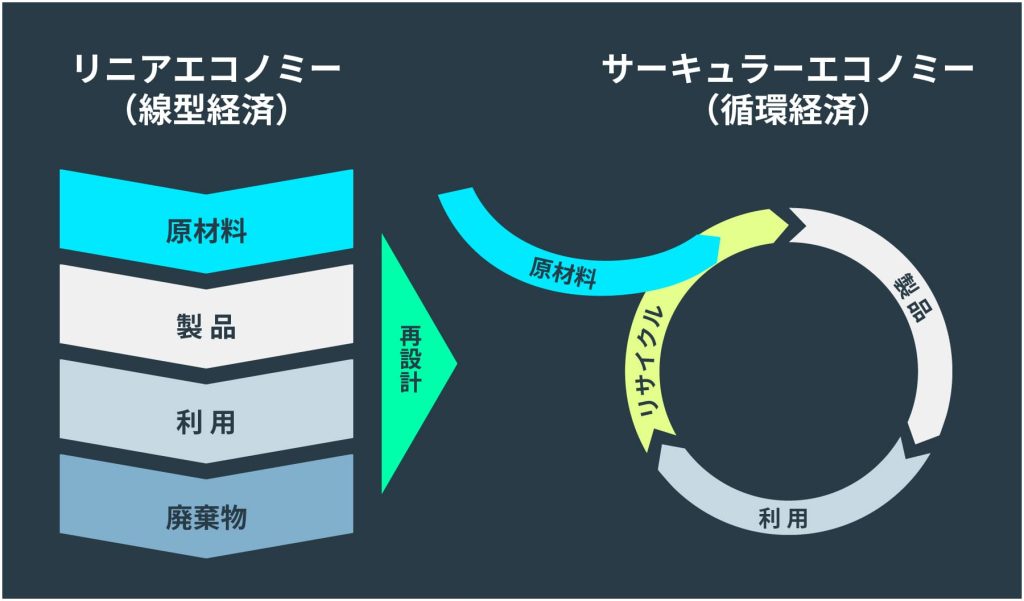

サーキュラーエコノミーは廃棄物を減らすのではなく、出さない仕組みを整える経済モデルです。従来のリサイクルやアップサイクルは対症療法的で、大量生産・消費の構造を変えない限り根本的な解決には至りませんが、このモデルでは製品設計の段階から回収や再利用を考慮し、持続可能な経済と環境の両立を図ります。日本でもこの取り組みが広がり、安居さんは企業や自治体と連携し循環型ビジネスの企画を行っています。自身の事業「八方良菓」では、未活用食材を活用し福祉作業所と協力して価値ある製品を生み出しています。オランダはサーキュラーエコノミーを農業に生かし、経済的な成功を収めており、日本でもこの考えが浸透すれば、新たなビジネス機会が生まれるでしょう。

廃棄物を減らすのではなく出さないための仕組みづくり

——昨今、よく耳にするようになった「サーキュラーエコノミー」とはどんなものなのでしょうか。

安居:サーキュラーエコノミーとは、廃棄を出さない仕組みを整えることによって経済と環境のどちらにも利点をもたらすとして注目されている経済モデルです。これまで、環境負荷を抑えるための方策として、世界的にいわゆる3R(Reduce、Reuse、Recycle)や、廃棄物や不要な製品を別の製品に生まれ変わらせるアップサイクルの取り組みは進んできました。

もちろん、リサイクルやアップサイクルには一定の効果がありましたが、基本的には大量生産・大量消費モデルを前提とした対症療法的なアプローチとして実践されてきました。しかし大量生産・大量消費モデルで設計されたものはそもそも再資源化しにくいものが多く、またアップサイクルされても短期的には廃棄されてしまう、つまり「延命措置」でしかなかったという反省があります。

一方でサーキュラーエコノミーとは、ビジネスモデル構築や商品の設計・デザインの段階から、使用済み品の回収・再資源化や修理が念頭に置かれたモデルです。「予防医療」にたとえられることもあります。

——安居さんご自身はどんなことに取り組んでいるのでしょうか。

安居:日本でも本格的にサーキュラーエコノミーに取り組む企業が増えてきているため、建築やファッション、食、イベント関係など、さまざまな分野の企業や自治体とビジネスモデルやサービスの企画、アドバイザリーを行なっています。

また、私が住んでいる京都での取り組みとして、2022年には「八方良菓」というお菓子の事業を立ち上げました。八方良菓はまだ美味しく食べることができる未活用食材を使い、福祉作業所の力を借りて付加価値の高い商品づくりをしようと立ち上げた事業です。八方とは「味」に加えて「販売者、購入者、生産者、製造者、社会、地球環境、未来」を指し、「三方良し」ならぬ「八方良し」を追求するビジネスを構築したいという思いを込めて名づけました。冬季限定で「八方良菓の京シュトレン」を製造・販売しています。3年目を迎えた今では、連携する福祉作業所は京都だけではなく、大阪や愛知、滋賀、兵庫など計10カ所まで増え、販売箇所もじわじわと広がっています。

サーキュラーエコノミーが進む大きな理由は「危機感」と「可能性」

——八方良菓のような循環型のビジネスを構築するためには、さまざまなステークホルダーを巻き込む必要があると思います。しかし「サーキュラーエコノミー」と言うと、どこか“意識が高い”取り組みとして受け取られてしまうこともありませんか?

安居:確かに日本において、サーキュラーエコノミーは「一部の意識が高い企業の取り組み」と見られがちです。ただ、欧米に限らずサーキュラーエコノミーを先進的に進めている企業の大きな動機になっているのは、「危機感」と「可能性」の両方だと思います。

中東やアフリカ、ロシアからの輸入資源に依存していることはリスクが大きすぎるとの危機感が、これまであまり注目されていなかった、廃棄物を資源として調達し続ける仕組みへの関心を高めています。こうした仕組みを実装したサーキュラーエコノミー型の先進的なビジネスモデルやデザインは、調達リスクを軽減できる上、「安定した体制構築ができる」「市民の支持を集める企業になる」などの可能性も秘めています。

また、サーキュラーエコノミーが進められる何よりの理由は経済合理性です。たとえばオランダの国土面積は九州と同程度、人口は日本の7分の1です(参照:外務省「オランダ基礎データ」)が、農産物・食料品の輸出額ランキングはアメリカに次ぐ2位です。そんな農業大国であるオランダでは、農業分野にも合理性の観点からサーキュラーエコノミーが取り入れられています。

たとえば都市部で発生する生ごみを飼料にする、コーヒーかすをキノコの菌床にする、データセンターの排熱を温室栽培に活用するなどさまざまな取り組みが進められています。また、資源を余すところなく最大限活用するという観点では、AIやセンシング等のテクノロジーを活用し、作物に与える水の循環や、光を葉の裏面からも効果的に与える研究などが行われています。

サーキュラーエコノミーが単にSDGsの文脈や環境政策で行われているわけではなく、こうした経済合理性のもとに進められていることが浸透すれば、日本でもさまざまな分野で新しい可能性が生まれてくると思います。

遠藤:確かに廃棄物を有効活用すること、言い換えればサーキュラーエコノミー的な視点を持つことは、企業にとってもメリットが大きいですよね。たとえば、赤く熟す前の緑色のトマトにはトマチンという毒性成分が含まれていて、この成分が最も多く含まれているのが脇芽と呼ばれる部分なんです。

生育期間中、脇芽は常に生えてくるので、定期的に摘み取らなければならないのですが、摘み取った脇芽は廃棄するしかありませんでした。でも、もったいないじゃないですか。有効活用する方法はないかと考え続け、辿り着いたのがパイプクリーナーでした。

パイプ詰まりの原因は洗剤の堆積である場合が多く、その堆積は菌の仕業で生じます。バイオフィルムがパイプ内に残る洗剤を覆って、それがだんだんと重なることでパイプが詰まってしまうわけですね。トマチンは、そのバイオフィルムを破壊する効果を持っているんです。廃棄するしかなかったトマトの脇芽をパイプクリーナーに生まれ変わらせることを思いつき、製品化に至りました。

安居:トマチンがパイプクリーナーになるのはおもしろいですね。農業分野だけで考えていると「トマトの脇芽」は廃棄物ですが、まったく異なる清掃分野と結びついたからこそトマチンは貴重な成分として見出されたのだと思います。サーキュラーエコノミーでは、ある分野の悩みの種が、別分野で宝のように見られることがある。そうした意味で新たなビジネスチャンスを創出した好例だと思います。

清水:実は、このハウスに導入していただいている土壌水分センサーも、技術の転用によって生み出されたものなんです。土壌中の水分量を計測し、数値化することを可能にするこのセンサーは、テレビの電波を送受信するための技術を転用してつくられました。そういった意味で、今のお話に通じるところがあるかもしれませんね。

——では、次回はそんな土壌水分センサーを用いて、どのような挑戦に取り組んでいるかお伺いできればと思います。

この記事にリアクションする