Contents

「排水ゼロ」のおいしいトマトを土壌水分センサーで実現

02

2025.07.25

- Text

- :鷲尾 諒太郎

- Photo

- :平郡 政宏

「食」と「農業」を入り口に、サーキュラーエコノミーとテクノロジーの関係を紐解いていく本企画。安居昭博(やすい・あきひろ)さんにサーキュラーエコノミーの概要と社会的意義、そして経済的メリットについて伺った前回に続き、今回はソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS)が開発している土壌水分センサーを活用して「サーキュラーな農業」に挑む、株式会社NDYunited 代表取締役の遠藤康平(えんどう・こうへい)さんとSSSの清水和洋(しみず・かずひろ)さんの取り組みを伺います。

土壌中の水分量を可視化する土壌水分センサーは、農業にどのようなインパクトをもたらすのでしょうか。

NDYunitedの遠藤さんはコロナ禍で事業縮小を余儀なくされる中、雇用を守るために農業を開始。初心者でも楽しめる農業を目指し、大量の肥料投入でおいしいトマトを作るもコストが課題となりました。そこでSSSの清水さんと出会い、土壌水分センサーを導入するプロジェクトが始まりました。このセンサーはテレビ電波の送受信に関する技術を応用し、高精度な水分量の測定を実現、最適な水分量を維持することで排水ゼロを達成しました。肥料の流出も防ぎ、年間60万円だった肥料代を3万円弱に削減、さらに水分管理でトマトの味をコントロールすることも可能に。技術革新により、誰もが楽に農業を楽しめる仕組みの構築が進んでいます。

誰もが楽しみながら農業をできる仕組みを構築したい

——このハウスでは、SSSが開発した土壌水分センサーを導入してトマトの栽培が進められていると聞きました。この取り組みが始まった経緯から教えてください。

遠藤:私が代表を務めているNDYunitedは、化粧品やサプリメント、飲料水の製造・販売事業を展開しています。現在もそれらの事業は継続しているのですが、主に外国人旅行者をターゲットにした商品を開発していたため、コロナ禍で事業を縮小せざるを得なかったんです。その際、雇用を守るために取り組み始めたのが農業でした。

せっかくやるのであれば、誰もが楽しみながら農業ができる仕組みを構築したいと思い、初年度はとにかくいい肥料を大量に投入してみたんです。そうすれば、農業経験がなくてもおいしい野菜をつくることができるのではないかと。実際、ある程度はおいしいトマトができたのですが、肥料代が年間60万円ほどかかってしまい、これを続けるのは難しいのではないかと思っていたんです。

そんなとき、「誰でも楽しく、楽をしながらできる農業を」という私の思いを知った知人が、清水さんと引き合わせてくれました。そこから、清水さんとのプロジェクトが始まったんです。

——土壌水分センサーとはどのようなものなのでしょうか?

清水:農作物が植えられている土壌中の水分量を測定し、可視化するセンサーです。土壌水分センサー自体はこれまでにもさまざまな企業が開発・販売していますが、劇的に農業の現場を変えるには至っていませんでした。というのも、技術的に測定の正確性や安定性を担保するのがかなり難しいんですよね。

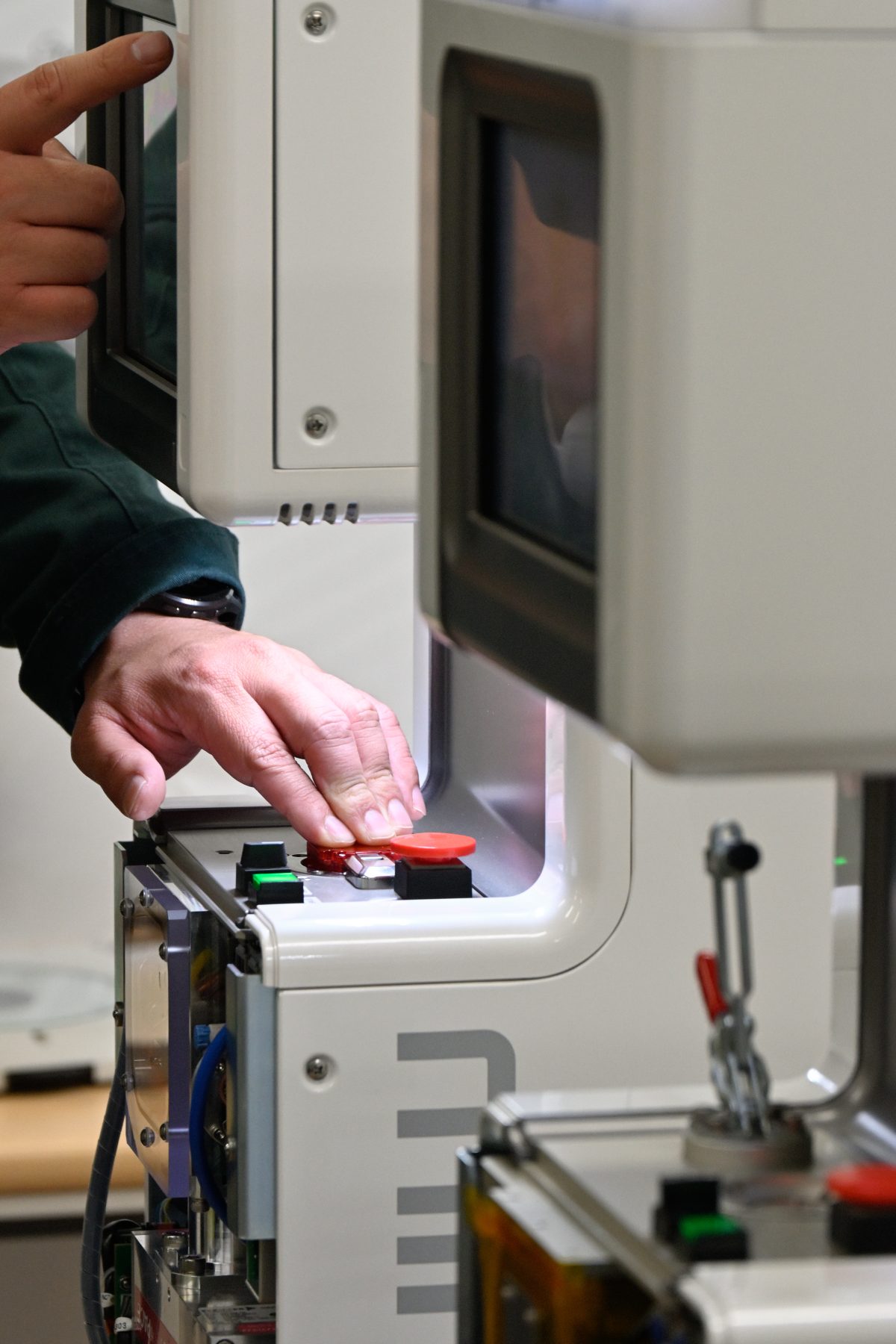

私たちが開発したセンサーは、ソニーがこれまで培ってきたテレビ電波の送受信に関する技術を応用し、高い精度と安定性を実現できました。そこで、実際にこのセンサーが実用に耐えるのか、そして農業をどのように変えるのかを検証するために、NDYunitedさんの力を借りて実証実験を開始したのが2021年のことです。

土壌水分センサーで排水ゼロを実現

——土壌水分センサーを導入することで、どのような成果が得られましたか?

清水:水資源の無駄を抑制できることを確認できたのは、大きな成果だと思います。言うまでもなく、水は私たちにとって重要な資源です。日本でも、毎年のように特定の時期に水不足に陥る地域もありますし、世界に目を向ければ慢性的な水不足に直面している地域も少なくありません。

水という資源の有効活用は世界的なイシューですが、そんな水を大量に消費する農業の現場では「水をどれだけ使っているのか」が可視化されていませんでした。たとえば、一般的なビニールハウスで農作物を栽培する場合、大量の排水が生じます。その理由は、目視では土壌にどれだけの水分があるのかがわからないために、「土壌から水が流れ出している」ことでしか、十分な水分が供給されていることを確認できなかったから。

——「溢れさせる」ことでしか、十分に水が行き届いているという判断を下せなかったわけですね。

清水:それが農業の「当たり前」だったわけです。しかし今回の実証実験を通して、その当たり前を覆すことができました。センサーを導入して土壌の水分量を可視化したことによって、土壌中に保水できる量が判明し、また、作物が必要とする水分量も導き出すことができたので、「作物に十分な量の水分を届けつつ、土壌から水分が流れ出ない状態」をキープすることが可能になったんです。その結果、現在このハウスから排水はまったく出ていません。

清水:また、肥料は水に溶かして作物に与えることが多いので、排水を出さないということは肥料の無駄を抑制することにもつながります。このことは、環境保全の観点からも重要です。というのも、農業に使用される肥料には窒素が含まれていることが多く、排水とともに窒素が流れ出ると環境にさまざまな悪影響を及ぼします。たとえば窒素が排出する亜酸化窒素ガスは、二酸化炭素の約300倍もの温室効果があると言われていて、地球温暖化を加速させるリスクがある。

事業者にもたらす経済的なメリットも小さくありません。先ほど、遠藤さんから肥料代に関するお話がありました。農業を営む事業者の皆さんは、かなりの額を肥料の購入に費やしているわけですが、その肥料の多くは排水とともに流れ出てしまっているんです。土壌の水分量を可視化し、排水をゼロにすることは、貴重な水資源と環境の保全、そして農家の皆さんに利益をもたらすことにつながります。

遠藤:実際、土壌水分センサーを導入する以前は年間60万円かかっていた肥料代が、現在では3万円弱になりました。この差は大きいですよ。それに、肝心の味をコントロールする意味でも、土壌水分センサーはかなり役に立ってくれています。

清水:トマトの味は、土壌の水分量に大きく左右されると言われています。従来であれば、熟練の農家さんが長年の経験を通して培った勘で水分量をコントロールしておいしいトマトをつくっていたわけですが、土壌水分センサーがあれば「どれくらいの水分量を保っておけば、こんな味になる」ということがわかります。

数字さえわかってしまえば、あとはその数字通りの水分量をキープするだけでおいしいトマトがつくることができるわけです。

遠藤:そういった意味で、土壌水分センサーは私が理想とする「誰でも楽しく、楽をしながらできる農業」の実現に大きく貢献してくれていますね。

安居:お二人の取り組みは、日本の産業の新たな可能性を示していると思います。オランダでは、こうした「新しい農業」で培われたノウハウと設備機器をパッケージ化して海外輸出するビジネスがあります。次回はそうした展望も含めて話し合いたいです。

この記事にリアクションする