Contents

「つくりたいもの」の専門家をめざす。山中俊治が語るこれからのクリエイター像

03

2025.03.25

- Text:

- :野口理恵

- Photo:

- :平郡政宏

生成AIを始めとした「技術の民主化」が進む現在、「専門家」の役割や存在意義は変わりつつあるのではないでしょうか。

デザイナーでありエンジニアでもある山中俊治(やまなか・しゅんじ)さんは、「細分化された専門家は大量生産時代のもの」だといいます。時代が大きく変化する中で、これからのプロフェッショナルはどうあるべきなのでしょうか。

山中さんに、現代社会における「専門性」の問題点とそれを乗り越えるためのヒント、そして今後進歩していく技術に期待するものについて伺いました。

デザインエンジニアの山中俊治氏が、マス・カスタマイゼーション時代におけるデザインの本質について語っています。かつてデザインは「設計から製造までの一連のプロセス」を指していましたが、大量生産時代にはスタイリングのみを担うデザイナーが登場し、役割が細分化されました。しかし、今の時代には「デザイン・シンキング」の考え方が広まり、デザイナーは再びものづくり全体に関わることが求められています。山中氏は「専門領域に縛られず、つくりたいものの専門家になるべきだ」と強調し、さらに脱・人間中心主義の視点から、自然との共生を実現する「ネイチャー・カスタマイズ・チップ技術」の可能性にも言及しています。

細分化された「専門家」は大量生産時代のもの

――前回まで、技術の民主化によって変化するものづくりや専門家のあり方についてお話を伺ってきましたが、改めてマス・カスタマイゼーション時代のデザイナーの仕事とはどのようなものでしょうか。

山中:それではまず、「デザイン」とはそもそも何を指していたのか考えてみましょう。かつて「デザイン」と「ものづくり」は分離していませんでした。デザインという言葉を「設計」という意味で使うと、実際の製造工程は別のフェーズのように聞こえますが、もともとは企画し、構想し、図面化し、つくるというプロセス全体が「デザイン」でした。

――デザイナーは本来、ものづくりのすべてのプロセスに関わっていたんですね。

山中:しかし20世紀の大量生産の時代に、デザインを設計の段階から切り離し、かっこよさや売れることを念頭に外観を考えるスタイリングデザイナーが登場しました。実際に彼らの働きによって高い効果が得られたので、こうした仕事がデザイナーの役割として確立していきました。

大きな「デザイナー」のくくりの中から「ものづくりをする人」と「考える人」が分離し、さらに「考える人」の中で「サイエンスティックに考える人」と「アーティスティックに考える人」、それから「ビジネスライクに考える人」と細分化されていったのです。

この細分化の流れはデザイナーだけに起こったわけではなく、今の社会全体の仕組みがそうなっています。大学や会社でも、細分化された特定の学部で学んだり、特定の仕事をしていますよね。細分化された専門家が集まって巨大なピラミッドを作り、それぞれの領域での最高の仕事をすれば、効率よく優れたものが大量生産できる。そう考えて社会構造そのものが大量生産にフィットしていったわけです。ところがやがて、「それぞれの専門的な知恵を結集すれば全員がハッピーになる」という構造自体がおかしいのではないかと、皆が気づき始めました。

――細分化そのものが見直されるようになったんですね。

山中:企業や大学は「領域横断」や「横串を通す」なんて言い方をしていますが、そうなってくるとデザイナーの役割もまた変わってきます。

形を考えることが仕事の主流だった時代が終わり、近年、徐々にデザイナーの役割は増えてきています。その背景にあるのは「デザイン・シンキング」という概念で、簡単に言えば「皆デザイナーみたいに振舞ってごらんよ」ということです。アイデアをスケッチし、コミュニケーションし、簡単なプロトタイプを作り、それを使ってみてよいアイデアを生み出していく。このプロセスは、昔ながらのものづくりでやっていたことです。デザインをスタイリングデザインだけに閉じ込めず、ものづくり全般に関わる考え方にしていこうと、デザインという言葉が本来の意味に回帰してきました。

専門領域を絞るのではなく、「つくりたいものの専門家」になるべき

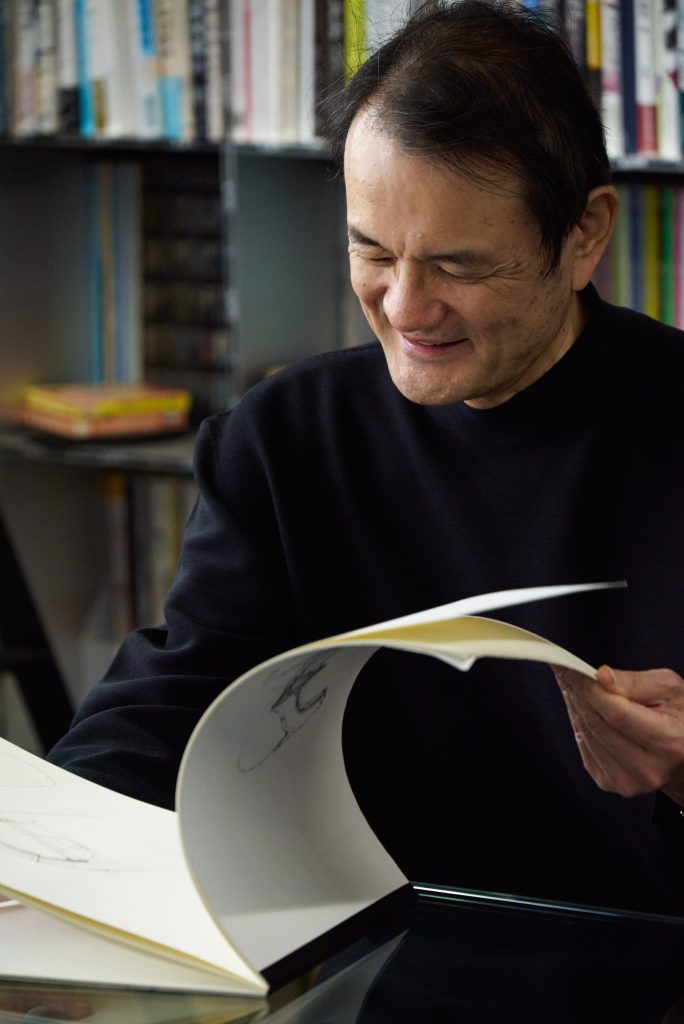

――実際に山中さんは、美大ではなく工学部でスケッチを教えられています。細分化された専門知識ではなく、枠組みを越えて広くものづくりとしてのデザインができることを大切にされているのでしょうか。

山中:それがデザインの本来の姿だと思います。今はあまりにも高度で複雑な社会になってしまい、企業に入っても「あなたはこの部分の仕事しかできないですよね」という前提のもとで働くことになる。そうやって「専門家」が生まれるわけですが、本当は皆、もう少し欲望や、ニーズや、自分の夢に忠実に、専門の枠を越えて素直に学んでみたらいいのではないでしょうか。

何かをつくりたくなったとき、そのデザインを他人に委ねる必要はないんです。もちろんそれぞれの専門家がいるから完成度の高いものができるわけですが、ものづくりをする人を指揮者だとしたら、全部の楽器を上手に弾けなくてもいいけれど、全部の楽器に精通している必要があると思います。そういう意味で、本来はいろいろなことをやるのが当たり前なんです。

山中:東京大学でデザインを教えていると「技術的な設計をするだけでなく、ユーザー体験や美しさ、使いやすさまで考慮する『デザインエンジニアリング』ができるなんてすごい」と思われるのですが、何も全部できる超人になれという話をしているわけではありません。つくりたいものベースで、やれる範囲を決めるのがいい、ということですね。

たとえばホチキスをデザインしたいと思ったら、ホチキスの構造、プラスチックの成形、金属の性質などを知らないといけません。でも、ホチキスに必要な範囲だけでいいんです。金属の専門家になる必要も、プラスチックの専門家になる必要もない。そうやって自分の知識を自由に組み立てていくのが重要です。

「ひとつのことに絞る」のは正しいのですが、それを従来型の専門領域で絞るのではなく、「つくりたいもの」で絞るのがいいと思います。いろいろなものをつくるための一工程の専門家ではなく、つくりたいものの専門家になるべきです。

人間中心主義から脱却し、自然との共生を実現する技術

――今後さらに技術は進歩し、人々の価値観も変わっていくと思いますが、山中さんが思い描く「少し先の未来」とはどんなものでしょうか。

山中:最近は、脱・人間中心主義的なデザインに興味を持つ学生が増えてきました。「マス・カスタマイゼーション」はあくまで人間を対象としたカスタマイズを指していますが、私たちは人間のためだけにカスタムしたものをつくっていていいのか、それでは明るい未来はないのではないか、という考えです。環境破壊は、産業の仕組みそのものを変えなければもはやどうにもならない状態にまできています。人間中心の考え方から脱却し、自然界の多様性にもフィットするものづくりを、ていねいに進めていく必要があります。

――脱・人間中心主義の世界に、たとえば人工の知性を支える存在として、半導体が関わってくることは想定されますか。

山中:近年、メディアアーティストたちは、自然の微細な信号をセンサーでとらえ、ビジュアル化したり言語化したりしています。このように将来的には、自然の中にマイクロチップがたくさんばらまかれていて、自然の邪魔にならないように、植物などの自然物と私たちの共生を手助けしているようなことは起こるかもしれないです。

現状、人工物と自然物との相性は非常に悪いんです。それは今までは人工物を、自然物ほど繊細にはつくることができなかったからです。私たちは自然を自分たちの役に立つように破壊し、改変してきました。数千年前に始めた小規模な農業だって環境のカスタマイズであり、それこそが知恵を持つ人類のアイデンティティでもある。ですから改変をやめることはできないでしょう。

しかし技術の進歩によってようやく、その改変の仕方を自然物と同レベルの精密さでできるようになってきている感触があります。自然の中にありながらもその調和を妨げない「ネイチャー・カスタマイズ・チップ技術」が生まれていって、自然と私たちが共生する未来をつくれるといいですね。

この記事にリアクションする