Contents

一人でも多く表現者を増やす、人の眼を超える技術が見せる世界

03

2025.02.28

- Text

- :鷲尾 諒太郎

- Photo

- :平郡 政宏

さまざまな進化を遂げ、映像クリエイターたちの表現を支えているカメラが「人の眼を超えた」とき、果たしてクリエイターたちはどのような映像を生み出すのでしょうか。

2回にわたってテクノロジーとクリエイティビティの関係について語ってきた、ダンサー/振付師/映画作家である吉開菜央(よしがい・なお)さんと、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS)で主にミラーレスカメラ向けのイメージセンサーを開発している上村晃史(うえむら・こうし)さんの対談。最終回は、それぞれが取り組む表現と開発の「これから」について話していただきました。

ダンサー、振付師、映画作家の吉開菜央さんは、カメラ技術の進化が映像制作に与える影響について語ります。彼女は、カメラを通して見ることで、肉眼では気づけない細部が明らかになる一方で、高精細な映像が逆に人の肌や髪の乱れを気にさせることもあると指摘します。そこで、彼女は8ミリカメラの使用を始め、粗い画質が逆に自然な表現を可能にする点に魅力を感じています。

また、フィルムの色合いやグレーディングの幅広さも評価し、デジタル技術の恩恵を再認識しています。上村氏との対話では、「人の眼を超える」イメージセンサー技術への期待が語られ、カメラがとらえる新たな視界が創造性を広げる可能性についても触れられました。

よりよく使えるようになればこそ、技術のすごみが見えてくる

上村 前回、「こうなってほしい」というカメラへの期待についてうかがって、どんな環境でも使えるものがよいという意見をお聞きしました、イメージングというか、映像のクオリティについてはどのようなことを期待していますか。

吉開 すでに自分の眼よりも、カメラを通して見た方が肌のキメとか細かな部分が見えるようになっている気がするので難しい……。撮影しているときは気付かなかったのに、編集中に気付くことが多いんですよね。「あれ!? ここにゴミあるじゃん!」って(笑)。もちろん、高精細な映像を撮れることは有り難いことですし、映画作家として、カメラがよりきれいな映像を生み出す方に進化していることはよいことだなと思っています。

だからこそと言うべきか、最近はその「逆の方向」も気になり出しています。具体的には8ミリカメラを使って映像を撮るようになったんです。8ミリのいいところは「細かい部分が気にならない」こと。もともと、家庭での使用を前提として開発されたカメラなので、撮れる映像の画質が粗かったり、光もちょっと変な感じに入ったりするんですよね。

一方、最先端のカメラはこれまでお話してきたように、とても高精細な映像が撮れるようになっている。だからこそ、映る人の肌や髪の毛の乱れが気になってしまう。かなり整えないと作品として鑑賞に耐えられる画にならないと思っています。

そこにきて8ミリであれば、映像が粗いからこそ細部には気を配らなくて済むというか。整え過ぎなくても、ありのままの姿で映画として成立する画がとらえられる気がするんです。特に、ドキュメンタリーなどでプロではない人たちを撮る際は、その姿をありのまま映せることが重要な気がしています。

上村 そのままを残すことに適したツールとしてのフィルムいうことですね。 “粗さ”のほかにもデジタルにはないフィルムのよさがあれば教えてください。

吉開 これは私の技術的なクセもあるかもしれませんが、フィルムの方が色の温かさがある気がするんです。それに、フィルムの方がグレーディング(映像の階調や色調)の幅がありますよね。そこはフィルムならではなのかなと。

ただ、フィルムで撮るようになったことをきっかけに、さらに映像の仕組みなどを研究してみて、デジタルでさまざまな映像が撮れるのは当たり前ではないということに改めて気付きましたし、本当に有り難いなと思いますね。

上村 開発者の立場からすると、表現の手段も方向性もさまざまなので、誰にどうアプローチするかがすごく難しい。個人的には「一人でも多く表現者を増やす」という気持ちでやってきました。つまり「表現の民主化」ですね。なので映像を撮り、作品をつくるハードルを下げるべく、前回お話したような、編集容易性の高さを意識するというのもその一環です。

そこに、今回の吉開さんのお話を聞いて、やはりまずは「撮ってみること」が大事なのだなというのを感じました。撮り始めてしまえば、吉開さんのようにどんどんと世界が広がり、それこそフィルムにもチャレンジするといった展開が生まれうる。「ハードルを下げる」というアプローチは間違っていなかったと感じています。

人の眼を超える技術で、人間はどんな世界を創造するのか

吉開 どんどん使いやすいものになっていくんでしょうか。それはもちろんすごく有り難いことですが、「便利!」だけでなく、「こんなことできるんだ!」があると楽しいなとも思います(笑)。

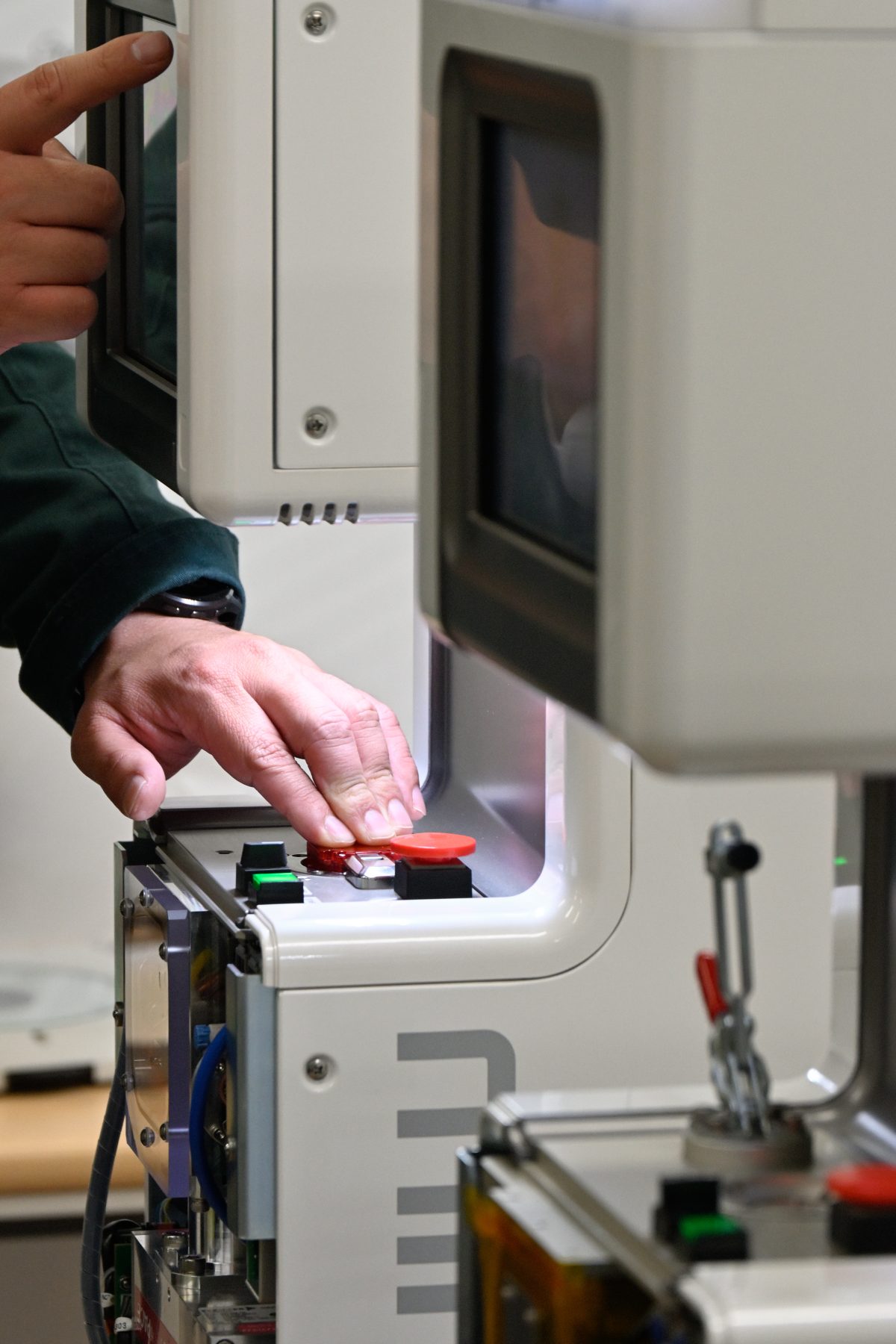

上村 もちろんそちらもやっていきます! 目標である「人の眼を超える」ことにチャレンジしたいなと。前回吉開さんもおっしゃっていた「カメラでなければ見えない画」の方向性ですね。人の眼では見られない風景、カメラでしかとらえられない映像があるはずなので、それを可能にするようなイメージセンサーをつくっていきたいですね。

たとえば、ダイナミックレンジ(撮影できる明るさと暗さの範囲)ですが、人の眼であれば逆光でもある程度は対象物をとらえることができますが、カメラでは白飛びしてしまって、何が映っているかすら、わからないこともありますよね。

それに、人の眼はピントを合わせるスピードがとても速い。どれだけ素早く視線を動かしても、すぐにピントが合うじゃないですか。とても優秀な人の眼を、あらゆる面で超えたいですね。

吉開 ピントのスピードはなんとなくわかるのですが、ダイナミックレンジが「人の眼を超える」ってなかなか想像できないですね……。

上村 そうですね。だからこそ、私たちの開発には「そもそも『人の眼を超える』とはどういうことか」を考えることも含まれます。

吉開 カメラが人の眼を超えたら、さらに映像作品をつくる意味というか意義みたいなものがプラスされますね。人の眼を超えるということは、誰も認知していない世界を描き出すってことですよね。われわれ人間の世界のとらえ方も変わりそうです。

上村 クリエイターの皆さんが、「人の眼を超えるカメラがとらえる世界」どう表現に落とし込むのか、今からすごくワクワクします。そんな世界を実現できるよう、これからもテクノロジーの力で一人での多くの方の表現をサポートしていきたいですね。すごく参考になりましたし、技術的なことものびのび話せてとても楽しかったです。今日はありがとうございました。

吉開 こちらこそ、ありがとうございました!クリエイターの創造性を広げてくれる技術開発をこれからも期待しています。

この記事にリアクションする