Contents

日本は半導体製造に向いている? 数字で読みとく水資源のリアル

02

2025.04.22

- Text

- :橋本淳司

- Illust

- :髙城琢郎

私たちが暮らす地球は「水の惑星」とも呼ばれ、水に恵まれているように見えます。世界平均の2倍もの降水量を誇る日本には、「水の豊かな国」というイメージもあるでしょう。しかし、実は、そのイメージは“思い込み”かもしれません。

水は地球全体に均等にあるわけではなく、地域によって大きな差があります。それは日本も例外ではありません。人口の増加や地形、気候変動の影響が加わり、「必要なときに、必要な量の水を使う」ことは年々難しくなってきています。

中でも大量の水を使う産業の1つが、半導体産業です。半導体は、ナノレベルの不純物の付着も許されないため、製造工程において「超純水(ちょうじゅんすい)」と呼ばれる水で何度も洗われます。産業に欠かせない水をどう確保し、守り、未来につなげていくのか。「日本の水」の本当の価値と向き合うために、熊本県の取り組みからそのヒントを探ります。

地球は「水の惑星」と呼ばれますが、水資源は地域ごとに偏りがあります。水の豊かなイメージのある日本も、降水量こそ多いものの、人口密度や地形などを考慮すると1人あたりが実際に使える水の量は世界平均より少なく、水の管理や調整が不可欠です。半導体産業は大量の超純水を必要とするため、水の安定供給が重要です。熊本県は豊富な地下水に加え、地下水保全条例や涵養活動など、水を守る制度と文化があり、多くの半導体企業が進出しています。気候変動などにより、世界中で水の安定供給が課題となる中、単に水を使うだけではなく、守りながら使う姿勢が産業と社会にとって重要です。

2030年までに世界の水供給が40%不足する?

「水の惑星」と呼ばれる地球。太陽系の惑星の中で液体の水、固体の水(氷)、気体の水(水蒸気)がすべてそろっているのは地球だけと考えられています。

その大きな理由は、太陽と地球の距離がちょうどいいこと。地球より太陽に近い金星では、太陽から受ける熱が大きく表面温度が高いので水は蒸発してしまいます。地球より太陽から遠い火星では表面温度が低いので水は凍ってしまいます。さらに、地球は大気を宇宙空間に逃がさないだけの十分な質量と重力をもっているため、蒸発して大気中に存在する水が再び雨や雪となって戻ってきます。月も地球も太陽からの距離にほとんど違いがないのに、月には海がありません。これは月のサイズが小さく引力が地球の6分の1だからです。

とはいえ、地球上に水がまんべんなくあるわけではありません。たとえば、中東の砂漠地帯ではほとんど雨が降らず、アフリカの一部地域では長い間続く干ばつに悩まされています。

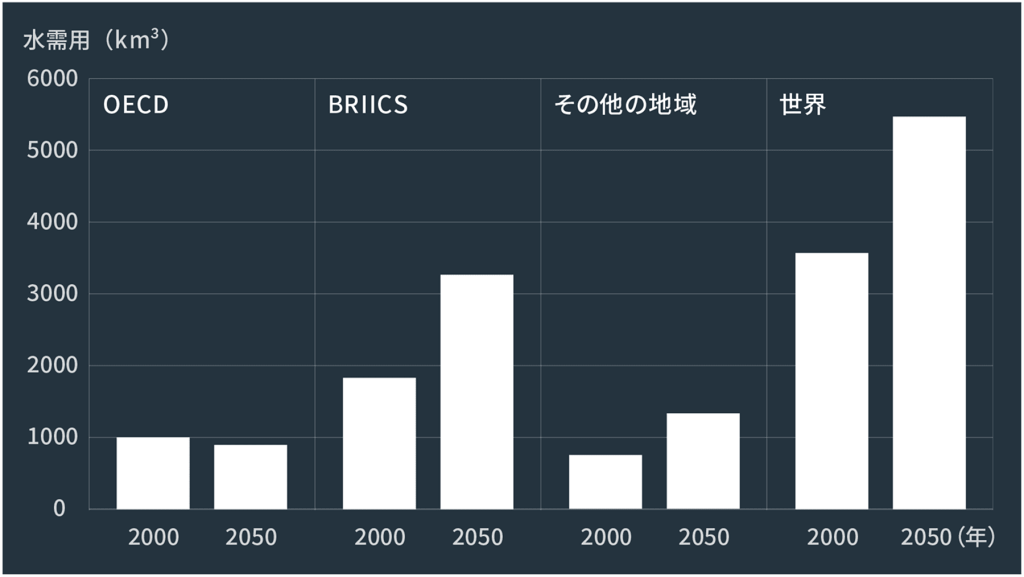

また、人間の水使用量はこの100年で急激に増えています。人類全体の水使用量が年間約1,000km3になったのは1930年代半ばのこと。人間の歴史がはじまってから数千年かかりました。ところが、1960年にはその2倍の約2,000km3になり、2000年にはそのまた倍の4,000km3に近づきました。国連は「現在の消費と生産パターンが変わらなければ、2030年までに世界の水供給が40%不足する」と警告しています。

「日本の水は豊か」という誤解

一方、日本は「水の豊かな国」といわれることがあります。確かに、1年間の降水量だけを見れば、世界平均の約850ミリに対し、日本平均は約1,700ミリと、約2倍にあたります。

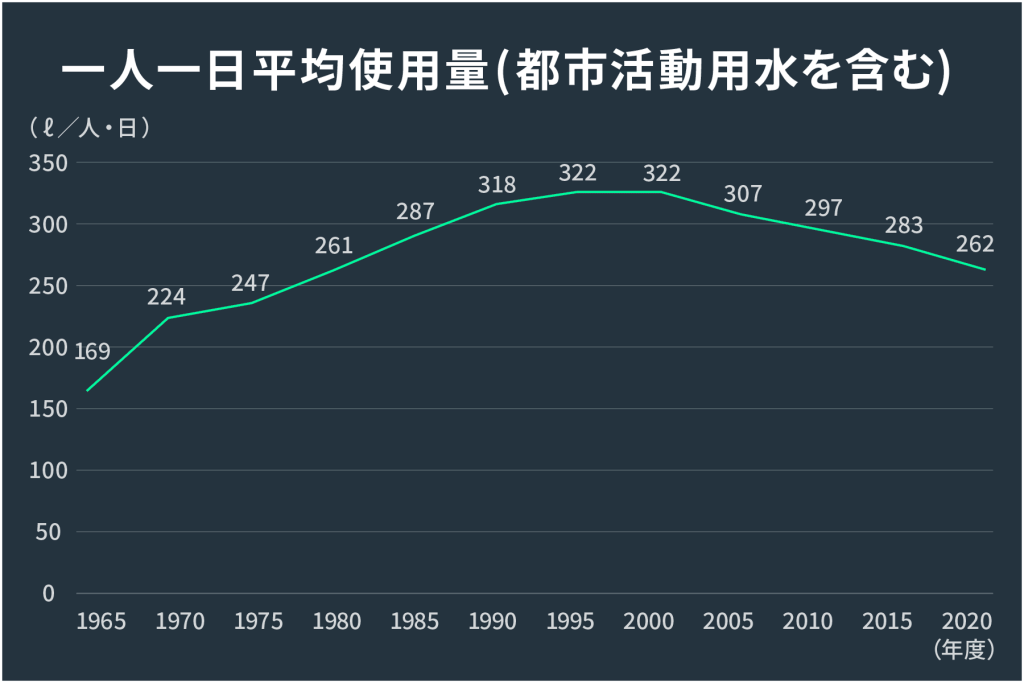

しかし、日本は人口密度が高いので、1人あたりの年間降水量は約5,000m3と、世界平均の約14,500m3と比べて3分の1程度しかありません。さらに、実際に人や産業が使える可能性のある水の量、つまり地面からの蒸発や植物による吸収を差し引いた「水資源賦存量」で見ると、日本の1人あたりの年間量は約3,400m3となり、こちらも世界平均の約7,000m3の半分ほどです。

つまり、日本は「水がたくさんある国」というよりも、「雨は多いけれど、その水を皆が活用するには、しっかりとした管理や調整が必要な国」といえるでしょう。水の特性をふまえ、産業や暮らしを支えるためには、地域ごとの状況に応じた水の使い方と守り方が求められています。

なぜ半導体企業は熊本に工場を構えるのか

一般的に、企業が半導体工場の立地を検討する際、重要な条件は「水、交通インフラ、人材」といわれています。半導体の製造にはたくさんの水が必要なため、とりわけ水は重要な条件です。そのため、その地域にどれだけ安定した水資源があるかとともに、水を持続的に使っていける仕組みがあるかということも、しっかりと考える必要があります。

熊本という土地が半導体産業にとって魅力的である理由の1つが、「水どころ」であるということ。東から西へ流れる河川「白川」は、阿蘇カルデラを源流とし、田畑の広がる中流部を駆け抜け、熊本市街地を貫流し、低平地に広がる穀倉地帯を経て有明海に注ぎます。また、水の流れは地表だけではありません。阿蘇の噴火でできた土壌は水を通しやすく豊富な水を育んでいます。

熊本県には、もう1つの大きな強みがあります。それは地下水を守る仕組みと文化が根づいていることです。1990年代から地下水についての研究やデータが積み重ねられており、行政との協力体制も整っているため、企業が「水のリスク」を見える化しやすい環境にあるのです。

さらに、2012年には、1978年から施行されている「地下水保全条例」の内容が見直され、大量の地下水をくみ上げる事業者に対して、知事の許可を得ること、水量の計測を行うこと、地下水を増やすための「涵養計画」を提出し実行することなどが義務づけられました。

水を守る仕組みがリスクを退ける備えになる

今、世界のさまざまな場所で「水をめぐる争い」がすでに始まっています。水の量や分布に大きな差があるだけでなく、近年は、大雨による洪水と深刻な渇水が交互に起こるようになったり、冬の降雪量が少ないことで春先に水不足になったり、気温が上昇することで水の蒸発量が増えたりするといった気候変動の影響によって、「必要なときに、必要な量の水を確保する」ことが難しくなりつつあるのです。

そのため、企業にとっても「水のリスク」をどう管理するかが大きな課題となっています。半導体工場が多く集まる地域でも水不足が深刻な問題になっており、工場の稼働が止まるようなケースも現実に起きています。もはや「水のリスク」は遠い国の話ではありません。

こうした中で、日本が持つ安定した水資源と、それを守るための仕組みは、大きな強みといえるでしょう。中でも熊本県は、地下水という豊かな資源にくわえ、それを持続可能に使うための技術、制度、地域の協力体制が整っている場所です。「水があるから工場がつくれる」のではなく、「水を守る努力があるからこそ、工場をつくることができる」。この視点はとても重要なのです。

次回は、企業の取り組みと半導体産業と水のつながりについて、あらためて考えます。

この記事にリアクションする